Lias Wicurated byAlexander Pisarev

Original size 540x801

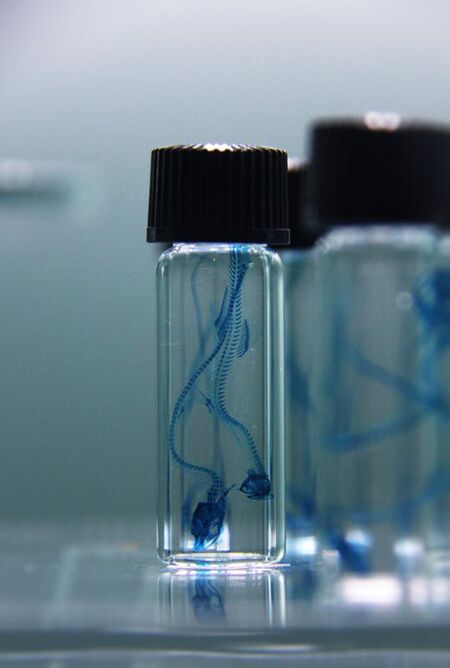

Человек (не) равно природа

This project is a student project at the School of Design or a research project at the School of Design. This project is not commercial and serves educational purposes