Акция: внутри и снаружи. Пространство в московских перформансах 1970-1980х

ВВЕДЕНИЕ

Перформанс возникает в кризисных условиях, когда искусство утрачивает способность говорить о современности, используя уже сформировавшийся художественный язык, находится в поиске новых форм. Он так или иначе располагается на границе между эстетической и физической реальностью, нарушает герметичность искусства, в своей основе используя нехудожественный жест, и, вторгаясь в обычную жизнь, изменяя ее привычный ход, становится одним из способов ответа на вопрос о смысле и границах искусства, центральный для второй половины 20-го века. В основе перформанса лежит прямое взаимодействие с бытовой реальностью. Здесь художник оперирует собственным телом, его пластикой и окружающими физическими объектами — в центре его внимания бытовые движения, предметы и звуки, из которых формируется новая, непривычная для зрителя семантическая структура художественного произведения, составленная из обыденного вещества жизни. Важным здесь оказывается и пространство, в котором разворачивается действие.

«Перформанс рассматривался как способ воплощения в жизнь множества формальных и концептуальных идей, на которых основывается создание искусства. Непосредственные публичные жесты постоянно использовались в качестве оружия в борьбе с традициями устоявшихся жанров искусства» (Голдберг, 2013).

В советском искусстве перформанс возникает в 1960-х в неофициальной художественной среде, этот контекст значительно отличает эту региональную ситуацию от западной, где художник волен выбирать место для проведения акции самостоятельно и практически ничем не ограничен. Это может быть музей, выставка или биеннале, публичное городское пространство (от парков, автостоянок и магазинов до кинотеатров и ресторанов) или природный ландшафт. Такая свобода выбора позволяет художникам обращаться к большой аудитории, взаимодействовать с разной публикой, включать зрителя, подготовленного или не очень, в процесс создания художественного акта. В условиях тотального политического контроля над искусством, новаторские художественные методы и медиумы были вынуждены развиваться исключительно в подполье, поэтому пространство и роль зрителя оказываются центральными вопросами в поле советского искусства действия.

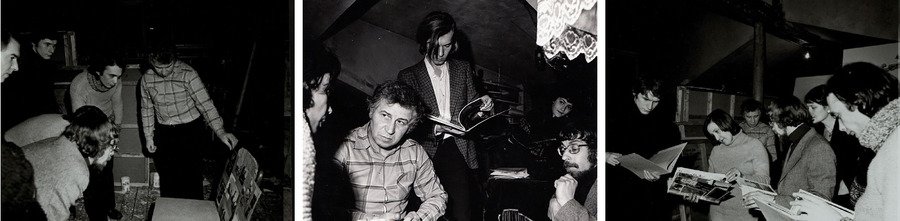

Андрей Монастырский, Илья Кабаков, Никита Алексеев, Лев Рубинштейн, Елена Елагина, Виктор Скерсис, Павел Пепперштейн. Мастерская Кабакова. Начало 1980-х

В отличие от заданной традиции, в СССР акции проводились в местах, максимально далёких от взгляда общественности — на окраинах, за городом или в квартирах, а в качестве зрителя выступал предельно узкий круг знакомых — в основном представители интеллигенции — художники, поэты, учёные. Поэтому в подобной ситуации перформанс оказывается художественной практикой «для своих», он предельно герметичен, защищён от посторонних взглядов.

Георгий Кизевальтер. Андрей Монастырский и Ирина Нахова. 1974; Десятилетие группы КД. 1986

Целью моего исследования стало изучение стратегий взаимодействия с пространством, распространенных в неофициальной московской художественной среде 1970-1980-х годов — вначале я рассматриваю акции, связанные с природой, затем обращаюсь к традиции квартирных выставок, далее фокусируюсь на перформативных работах, вынесенных в городскую среду.

ПРИРОДА

М. Константинова, А. Монастырский, Н. Алексеев. 1970-е

В практике художников, близких кругу московского концептуализма, перформанс оказывается средой, связанной с воплощением идеи о свободном автономном творчестве. Он максимально далёк от официальной визуальной культуры, поэтому в подпольной среде искусство действия «осмысляется как рекреационная зона, буквально территория отдыха от унылой рутины повседневности» (Обухова, 2014). Для его воплощения художники часто выбирают схожие места — подмосковные поля и леса — пространства, свободные от идеологического воздействия, связанных с ним визуальных черт и кодов. Также природный ландшафт становится местом, не принадлежащим никому, лишенным посторонних взглядов и знаков какой бы то ни было социальной коммуникации, зоной, в которой художник может чувствовать себя спокойно, раскрепощенно и свободно.

Георгий Кизевальтер. Андрей Монастырский, Мария Константинова, Никита Алексеев. 1975

Одним из первых вариантов искусства действия, разворачивающегося в таком пространстве, становится художественная практика Франциско Инфантэ и Нонны Горюновой, начавшаяся в конце 1960х. В серии «Очаги искривленного пространства» (1979) само действие оказывается вынесенным за скобки, так как формально это серия фотографий-фиксаций. Несмотря на эту редуцированность активного движения, центральным здесь можно считать мотив изменения окружающей среды путем внедрения в нее инородных, рукотворных зеркальных объектов — «артефактов».

Франциско Инфанте-Арана. Артефакты из серии «Очаги искривленного пространства», 1979

Помещенные в природную среду объекты функционируют и взаимодействуют с окружением автономно, без прямого усилия художника, его жест заключается в фотофиксации разнообразия ситуационных условий — особенностей положения «артефакта» в пространстве и освещения. Именно попытка «уловить связь между искусственным и природным» (Инфантэ, 1999) становится ключевой темой этого проекта, лишённого зрителя.

Франциско Инфанте-Арана. Артефакты из серии «Очаги искривленного пространства», 1979

Н.Горюнова и Ф.Инфанте на съёмках артефактов. Сотогранде. 1992

Подобным образом можно интерпретировать акцию Никиты Алексеева «10.000 шагов» (1980). Она также лишена зрителя и построена на фото-фиксации состояния природного ландшафта, однако роль действия здесь становится формообразующей, в основе акции лежит намерение воссоздания «опыта пути в его чистом виде» (Алексеев, 2011). Появляется новый элемент — сюжетная организация, спланированная основа художественного жеста, которая здесь реализуется в предельно конкретном алгоритме, состоящим из «запрограммированной необходимости» (Алексеев, 2011) совершения определенных действий. В основе акции лежит последовательность, в соответствии с которой, через каждую пройденную 1000 шагов совершается одинаковый ритуал — написание двух текстов, комментирующих состояние автора, и создание четырех фотографий ландшафта. Таким образом, мотив взаимодействия с природой здесь организован иначе, центральной оказывается визуализация и фиксация опыта пути, возникающая в процессе наложения четкой системы действий на естественное передвижение в природной среде.

Никита Алексеев. 10 000 шагов. 1980

Никита Алексеев. 10 000 шагов. 1980

Никита Алексеев. 10 000 шагов. 1980

Группа «Коллективные действия» — это один из немногих примеров советских художественных объединений, чья практика полностью сконцентрирована в области перформативного искусства. В основе их акций лежит процессуальность, воплощённая в структуре, которая включает в себя саму акцию, связанные с ней предварительные и завершающие действия, паузы между ними и физические перемещения. В «поездках за город» исследуется, наблюдается и переживается тема границы города и «не города», обнаруживается граница между искусством и жизнью. Чаще всего акции КД разворачиваются по формуле, которую можно охарактеризовать так: дорога к месту действия (обычно это электричка, затем — автобус и некоторый путь пешком), само действие, уход с него, последующие обсуждения и комментирования, составление текстовой документации.

Коллективные действия. 1980-е

«Перформанс КД организуется наподобие описанных лингвистами „перформативных высказываний“: путем некоего действия или ряда действий он указывает не на что иное, как на само это действие» (Бобринская, 1994).

Важным здесь оказывается не результат, а процесс, возможность приобретения нового чувственного опыта, полноценно пережить который можно только в непривычной для художника и зрителя среде. Поэтому выбор природного ландшафта в качестве места действия, здесь оказывается связан с эскапизмом, перемещением туда, где можно на время отбросить привычные формы существования, избавиться от идеологических и социальных рамок. В отличие от акций, рассмотренных выше, в практике КД появляется зритель, однако его роль редуцирована, он не включен напрямую в создание акционного события, но является его свидетелем, вовлечён в процесс перемещений и последующих обсуждений.

КД. Акции «Лозунг-77» (1977), «Третий вариант» (1978), «Место действия» (1979)

Сами акционные события, лишенные театральности, но при этом тщательно спланированные, состоят из довольно простых действий — это, например, перемещения по полю или лесу, разматывание веревок, помещение в среду заранее подготовленных объектов — текстильных лозунгов и палаток, или технических устройств — электрических звонков, магнитофонов. При этом зритель не всегда полностью замечает происходящее — иногда акционное событие оказывается растворено в окружающем пространстве, сливается с природной средой. Эта ключевая для КД невыявленность делает пространственный характер акций одним из центральных элементов, составляющих их ткань.

КД. Акции «Десять появлений» (1981), «Лозунг-78» (1978), «Палатка» (1976)

КВАРТИРА

«Коллективные действия». Обсуждение акции «Партитуры» в квартире А. Монастырского. 1985

В условиях невозможности экспонироваться в публичных художественных институциях возникает традиция квартирных выставок, которые, как и акции, проводимые в загородных пространствах, становятся искусством «для своих», предназначены для узкого круга зрителей, предельно герметичны и содержательно максимально отдалены от официального советского дискурса.

Галерея «АПТАРТ» в квартире Никиты Алексеева. 1982-1984

Одной из стратегий реализации перформативного жеста в пространстве квартиры становится интерактивный объект, побуждающий зрителя с ним взаимодействовать. В 1970-х этот инструмент появляется в творчестве нескольких художников. Например, к нему обращаются Андрей Монастырский и Римма Герловина, чьи объекты организованы сходными образами. Интерактивный предмет включает в себя сам объект и текстовую инструкцию, содержащую порядок обращения с ним. В основе этих объектов лежит эффект обмана ожидания, взаимодействуя с ними, зритель напрямую включается в процесс разворачивания перформативного действия, без этого включения объект не может быть реализован, так как основывается на впечатлении и восприятии зрителя.

Римма Герловина со своими работами. 1970-е

Объекты Монастырского составлены из предметов, принадлежащих бытовому повседневному окружению, заложенный в их концептуальную структуру мотив ожидания, в процессе взаимодействия с объектом, занимающего от нескольких секунд до 20-ти минут, оборачивается парадоксом, завершается пустотой, и таким образом из поля бытовой реальности выходит в область искусства. Возникает мотив телесности, проявляющийся в изменении уровня субъективности.

Андрей Монастырский. ДУТЬ СЮДА. 1983

Так, в акционном объекте «Палец» (1977), зритель «засовывает руку в коробку и затем высовывает палец через отверстие в ней, указывая при этом сам на себя, он телесно становится частью произведения искусства. Это такое философическое селфи» (Монастырский, 2019).

Андрей Монастырский. ПАЛЕЦ. 1977

Подобным образом в работе «Моталка» (1981) физический жест — длительное разматывание веревки, провоцирует зрителя на телесное отождествление с объектом, в процессе разворачивания которого формируется определенное представление финала, которое оборачивается абсурдным возвращением к началу.

Андрей Монастырский. МОТАЛКА. 1981

Андрей Монастырский. КЕПКА. 1983

В основе манипулятивных объектов из серии Риммы Герловиной «Кубики» (1975) лежит интеллектуальная игра, также сконцентрированная вокруг телесного опыта зрителя. Перформативная направленность этих объектов напоминает ситуацию монолога или диалога, текстовая составляющая не всегда включает в себя прямую инструкцию действия, это обнаруживает множественность вариантов взаимодействия. Чаще всего тексты, располагающиеся на гранях бумажных кубиков основаны на эффекте радости узнавания, который в ходе взаимодействия, обманывается, оборачивается парадоксальным абсурдом.

Римма Герловина. Серия «Кубики». 1975

ГОРОД

КД. Группа-3. 1983

В традиции московского варианта искусства действия городское пространство оказывается связанным с тремя векторами развития перформативного высказывания. В основе первого — жест преобразования, изменения уже существующей среды, привычного для нее жизненного порядка. Часто он реализован анонимно, без прямого социального контакта, путем помещения в публичное пространство текстовых объектов. Такая содержательная структура лежит в основе акции «Надписи» (1980) группы СЗ и серии «Плакаты» (1982) Никиты Алексеева.

КД. Акция «Выход». 1983

В первой, интервенция в городскую среду оборачивается эстетической провокацией, основанной на юмористической абсурдной ситуации помещения односложных текстовых фраз, напоминающих прямую речь с интонацией восклицания в публичное пространство — на столбы и фасады зданий. Это обращение к аудитории функционирует анонимно, фигура автора вынесена за скобки — его голос присутствует, но говорящего не видно — зритель сталкивается с объектом случайно, и как в случае с растворенными в природном ландшафте объектами группы КД, остаётся в состоянии непонимания.

Группа СЗ. Надписи. 1980

В серии Алексеева, плакаты, развешанные на московских окраинах, функционируют схожим образом, единственное различие состоит в содержании и организации самого текста — структурно он напоминает обезличенные факты, основанные на перечислении чего-то очевидного, того, о чем человек не задумываемся, воспринимает как закон физической действительности, не поддающийся сомнению. Таким образом, обыденные характеристики бытового мира попадают в несвойственную им реальность, возникает эффект остранения.

Никита Алексеев. Работы из серии «Плакаты». 1982

Второй стратегией реализации перформативного акта в индустриальном пространстве становится проникновение в публичное поле города с целью изучения его внутреннего устройства. Этот подход лежит в основе перформанса «Метро» (1979) группы Мухомор и ранней художественной практики группы «Инспекция Медгерменевтика» (конец 1980-х). В первом случае художники, исследуя границу между жизнью и искусством, провели в метрополитене целый день — с его открытия в 6 утра до закрытия в 1 ч. 30 мин. ночи — их главной целью стала попытка «психологически освоить пространство советского метро как пространство жизни» (Мухомор, 2010). Однако, несмотря на присутствующий императив интервенции на общедоступную территорию, эта акция скорее носила характер законспирированного действия для посвященных — во время своего пребывания в метро художники взаимодействовали с заранее уведомленными знакомыми.

Мухомор. Метро. 1979

В практике группы МГ, подобная интервенция, обозначенная термином «инспекция», располагается на границе между отстранением и участием, оказывается связана с «эйфорическим посещением различных мест и мероприятий» (Пепперштейн, 2020), начавшись в 1988 году Москве, впоследствии приобретает глобальный характер — например, инспекции проводятся в Берлине.

Группа МГ. Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн. Берлин, 1988

Другим способом взаимодействия с городом может быть активное действие, в котором роль художника, оказывается ключевой, она не вынесена за рамки, наоборот предельно проявлена. Таким примером становится «Демонстрация. Искусство в массы» (1978) группы Гнездо. В ее основе — близкая соцарту тенденция переворачивания официальных идеологических штампов. В транспаранте, изготовленном художниками, реализуется классическая визуальная система лозунга — красное полотнище и белые знаки, однако содержание меняется, вместо текста возникает перевёрнутая абстракция Франца Кляйна. Само действие, вынесенное в заглавие, также оказывается связана с официальным советским дискурсом, невольно возникают параллели с первомайскими демонстрациями, однако здесь она лишена массового характера. Подобное переворачивание, приобретающее черты смеховой интонации, оборачивается ситуацией множественности интерпретации, расплывчатости содержания, отсутствия четко выраженного политического высказывания.

Гнездо. «Демонстрация. Искусство в массы». 1978; С. Кочеров. На Первомайской демонстрации. 1 мая 1977

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перформативная практика в среде московского концептуализма в период 1970-1980-х оказывается неразрывно связана с вопросами пространства и обнаруживает в себе несколько векторов работы с ними, среди которых — изменение окружающей бытовой среды (природной или городской), исследование законов её функционирования, тотальное погружение и дальнейшее растворение в пейзаже. Находясь в ситуации, когда «новое» искусство может быть представлено и увидено лишь в узком кругу знакомых, художники по-разному работают со зрителем — полностью исключают его присутствие, ставят его в позицию невольного свидетеля или, наоборот, включают в создание художественного жеста.

КД. Разделение. 1983

Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 320 с.

Обухова А. Перформанс в России. 1910–2010. Картография истории // Каталог групповой выставки / Саша Обухова — М.: Artguide Editions, 2014. — 280 c.

Инфантэ Ф. Фрагменты моего творчества // Монография / Франциско Инфантэ. — М.: ГЦСИ, 1999. — С. 14—16.

Н. Алексеев, Г. Кизевальтер, А. Монастырский, Н. Панитков. Коллективные действия. Поездки за город 1 — Вологда: Издатель Герман Титов, 2011 — 358 c.

Бобринская Е. Концептуализм // Екатерина Бобринская. — М.: Галарт, 1994

Монастырский А. В. Интервью с Андреем Монастырским: Между словом и объектом / Монастырский А. В. // «Международный психоаналитический журнал». — 2019. — № 8.

Метро // Мухомор / под ред. А. Обуховой. — М.: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. — С. 156, 160.

Пепперштейн П. В. Эксгибиционист / Пепперштейн П. В. — М.: GARAGE, 2020 — 1016 c.