Художник, ты должен сам за себя критически мыслить, провидеть, делать

От редакции В русском искусстве ХХ века Павел Филонов занимает особое место. Художник, поэт, теоретик и глава уникального направления: «аналитического искусства». При жизни он почти не выставлялся, был обвинен в формализме и фактически исключен из художественной жизни страны с начала 1930-х годов. Наследие, оставленное им, воистину огромно, причем речь идет не только о его художественных работах, но и о текстах. Дело в том, что для Филонова, именовавшего себя художником-исследователем, не было жесткой границы между жизнью и искусством. Создавая таинственные, почти мистические полотна, он в то же время без устали разъяснял и пропагандировал свое особое художественное видение мира как единой и сложной системы, все элементы которой тесно между собой связаны.

Объяснение собственного творческого процесса, рассуждения о философии искусства и эстетических критериях вообще было свойственно мастерам русского авангарда, прежде всего Кандинскому и Малевичу. Однако Филонов, безусловно, не относится к самым изящным или гармоничным авторам. Слово для него было скорее инструментом полемики, а не эстетическим инструментом. Как проповедник или политик, он использовал его для убеждения или доказательства правоты. Об этом говорят воспоминания тех, кто бывал на его публичных выступлениях: объясняя созданную им систему, он говорил «ясно, отчетливо, убедительно и страшно», часами удерживая внимание аудитории. Как часто случается с пророками, Филонов не мог объяснить свои идеи, даже ключевые понятия его философии. Такие понятия, как «аналитическое искусство» и «мирóвый расцвет» — до сих пор не до конца поняты и осмыслены. Однако написанное им, несомненно, проливает свет на его теоретические и художественные конструкты. Именно поэтому в первом номере журнала ART мы публикуем два важнейших теоретических текста великого русского художника, наделенного несомненным даром предвидения.

Канон и закон

…Если мы проанализируем и сравним результат вдохновенной работы (т. е. картины) с нашей упорной, красивой, сухой, сделанной картиной, увидим, что он из области критерия и принципа нашей теории не выходит, наши определения им в ней и в нем не нарушены, т. е. результат, как вывод, не видоизменяется от самого божественного и самого страшного вдохновения и от того, что человек во время работы проводил принцип изобразительной силы.

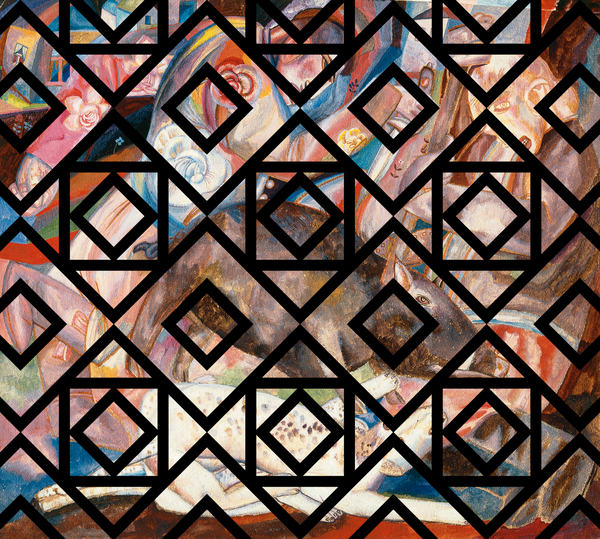

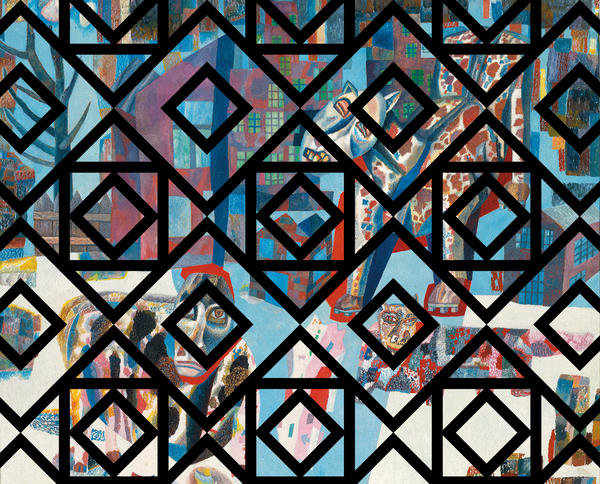

П. Филонов. Запад и восток. Фрагмент. Бумага, масло, темпера, гуашь. 1912–1913

Слева: П. Филонов. Кабан. Бумага, масло. 1912–1913. Справа: П. Филонов. Рыбачья шхуна. Бумага, дублированная на ватман и холст, масло. 1913–1914.

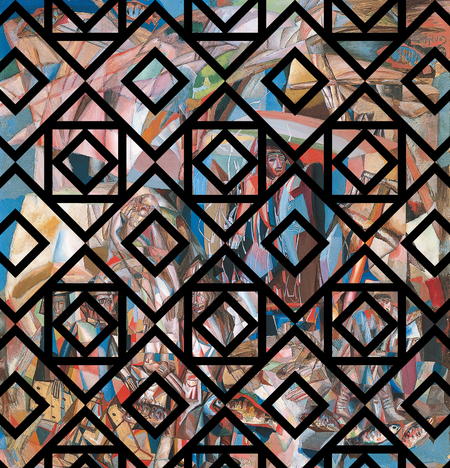

П. Филонов. Восток и запад. Фрагмент. Бумага, масло, темпера, гуашь. 1912–1913

Мне дают понять, что кубофутуризм и Пикассо не могли так или иначе не повлиять на меня в моей теории. Я знаю очень хорошо, что делает Пикассо (хотя картин его не видел), но должен сказать, что лично он влиял на нее не больше, чем я на него, а он меня не видел даже и во сне. С другой стороны, нет вещи, сделанной по нашему или по какому-либо иному делу, которая бы на меня не влияла положительно или отрицательно. Таким же отрицательным было и его влияние.

П. Филонов. Живая голова. Холст, масло. 1923

П. Филонов. Девушка с цветком. Бумага, акварель, чернила коричневые, тушь, графитный карандаш. 1913

П. Филонов. Дворники. Бумага, акварель, графитный карандаш, тушь. 1913

Нашим учением мы включили в живопись жизнь как таковую, и ясно, что все дальнейшие выводы и открытия будут исходить из него лишь потому, что всё исходит из жизни и вне ее нет даже пустоты, и отныне люди на картинах будут жить, расти, говорить, думать и претворяться во все тайны великой и бедной человеческой жизни, настоящей и будущей, корни которой в нас и вечный источник тоже в нас.

Декларация «мирóвого расцвета»

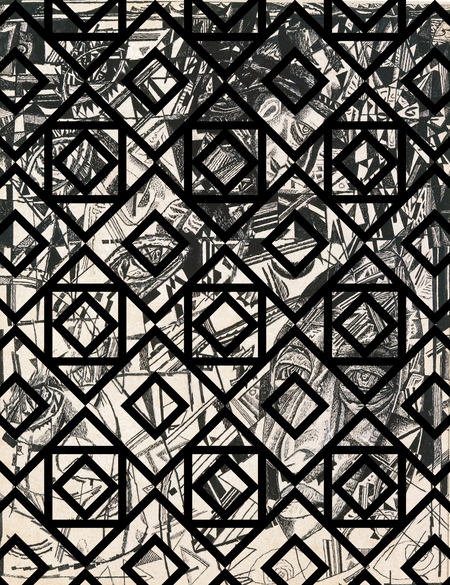

Слева: П. Филонов. Головы. Фрагмент. Бумага, тушь, перо, графитный карандаш. 1920-е. Справа: П. Филонов. Животные. Фрагмент. Картон, масло. 1925–1926

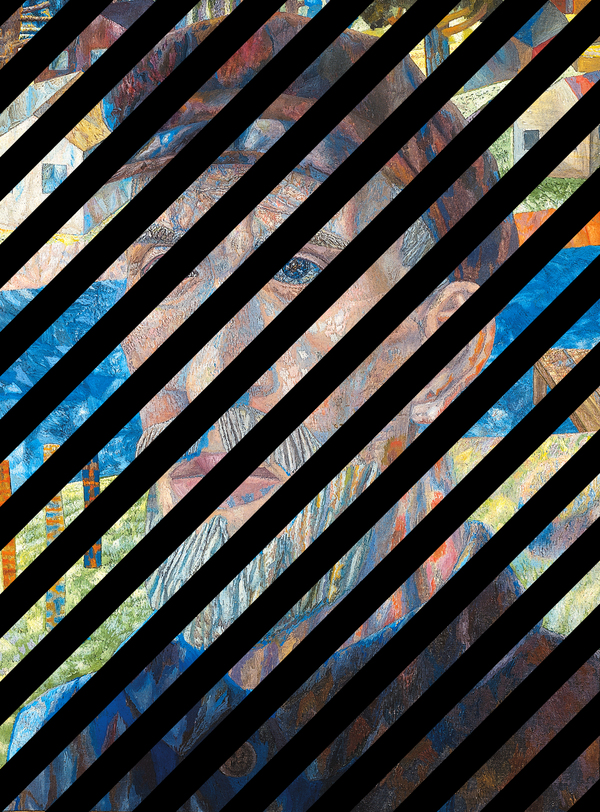

П. Филонов. Две головы. Бумага, дублированная на ватман и холст, масло. 1925

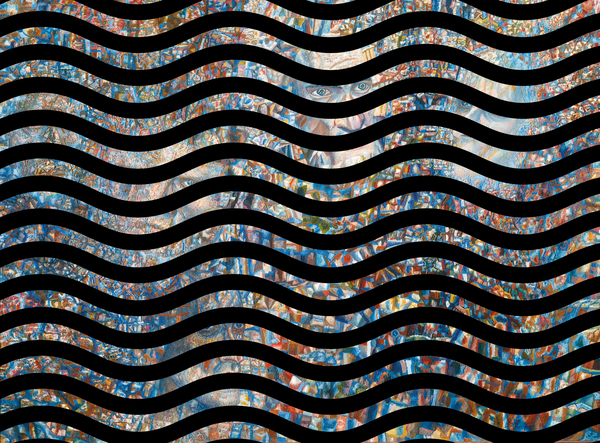

П. Филонов. Животные. Фрагмент. Бумага, дублированная на ватман и холст, масло. 1930

Художник, ты должен сам за себя критически мыслить, провидеть, делать, творить, изобретать. Имей максимум изобразительной силы; имей идеологию в мировом масштабе; научное восприятие и его запросы. Следи, чтобы стены выставочных помещений и столбцы газет не пестрели мертвечиной. Торопись переоценкой ценностей. Нарастает мирóвый расцвет и век сделанных картин. Давай натуралистический быт, этнографию, изобретение в одном фронте мирóвого расцвета.

Слева: П. Филонов. Одиннадцать голов. Холст, масло. 1934–1935. Справа: П. Филонов. Композиция с шестью лицами. Фрагмент. Бумага, масло. 1930-е

Слева: П. Филонов. Рабочий в кепке. Бумага, масло. Середина 1930-х. Справа: П. Филонов. Колхозник. Холст, масло. 1931

П. Филонов. Композиция (Налет). Фрагмент. Бумага, дублированная на ватман и холст, масло. Ок. 1938