Методология количественного анализа

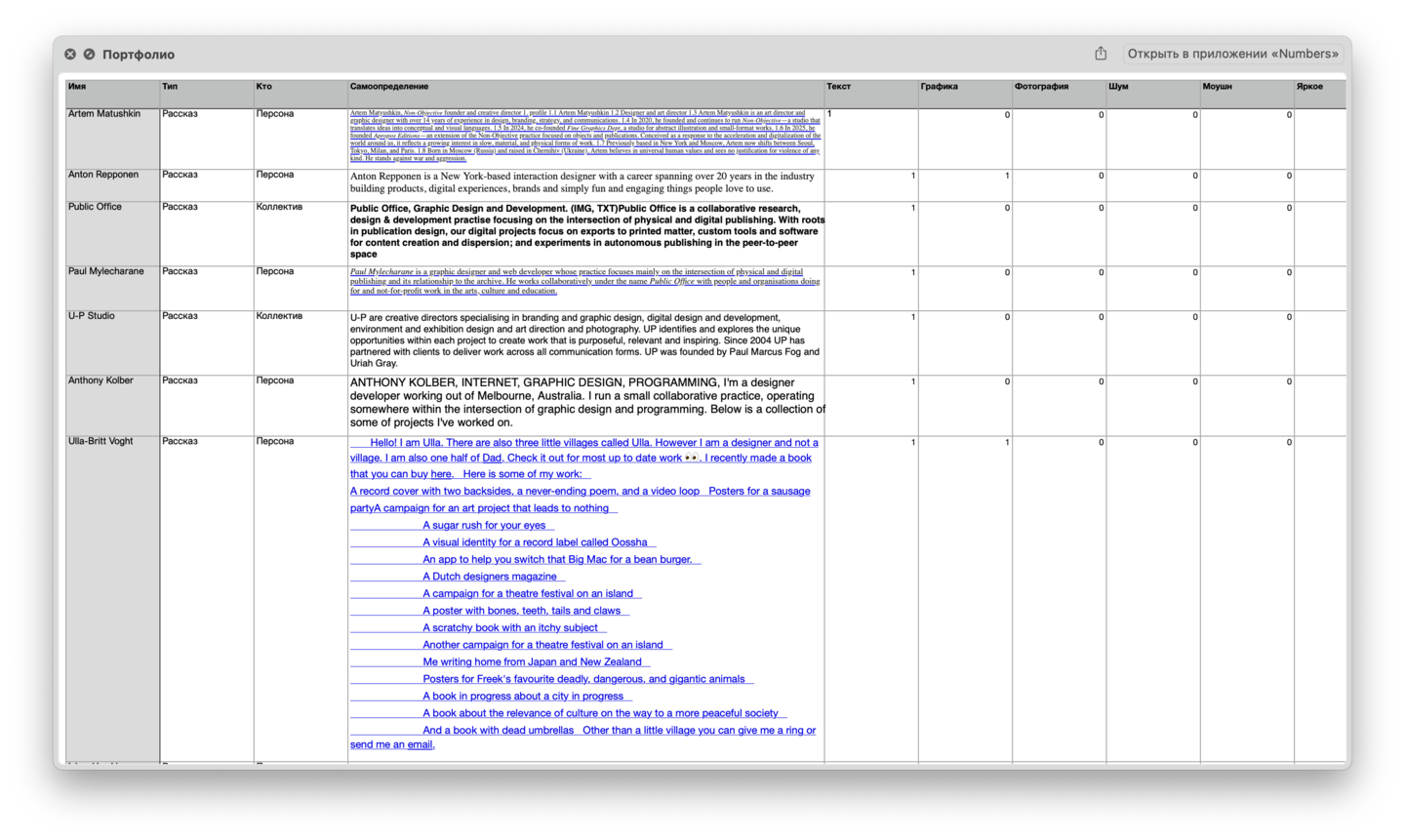

Для проведения количественного анализа было составлено и проанализировано множество данных, отражающих особенности визуальной и смысловой структуры современных дизайнерских портфолио.

На первом этапе была сформирована выборка из 40 сайтов-портфолио. Каждый объект исследования был описан по нескольким параметрам:

1. Название и ссылка 2. Самоопределение автора Текстовое определение, используемое дизайнером или студией на сайте 3. Группа портфолио («Рассказ», «Галерея», «Архив», «Арт-объект») 4. Тип субъекта (Персона / Коллектив) 5. Система коннотаций Набор из 56 смысловых и визуальных признаков, выявленных в ходе предварительного наблюдения (например, «брутальный», «аскетичный», «созидательный», т. д.).

Для каждого объекта фиксировалось присутствие или отсутствие признака в бинарной форме: 1 — признак присутствует, 0 — отсутствует.

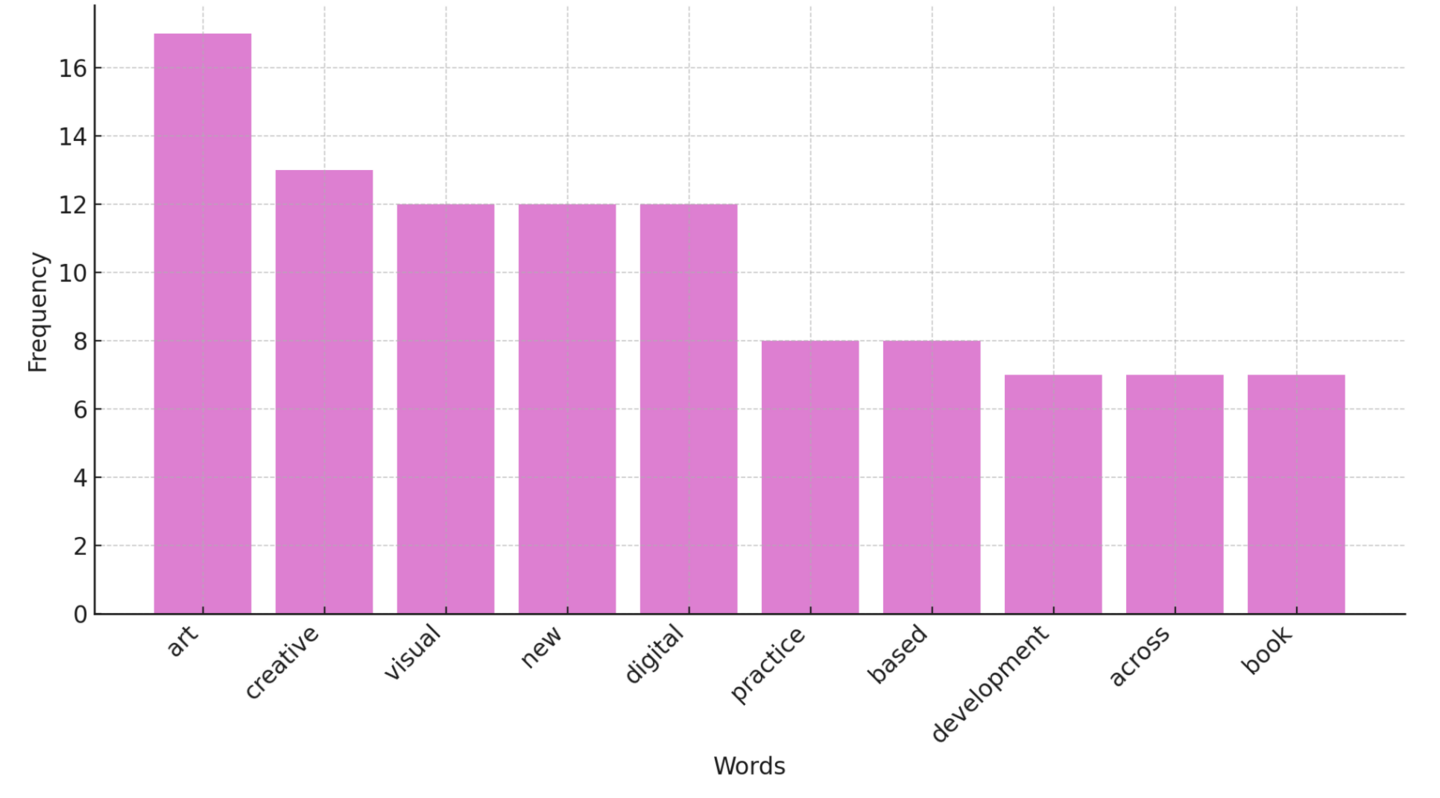

Все данные были систематизированы в таблице Excel. На следующем этапе информация была обработана с использованием языка программирования Python.

С помощью инструментов Python были построены:

- сводные таблицы, позволяющие сопоставить частоту встречаемости коннотаций в разных типах портфолио;

- таблицы частотности и распределения признаков по типам авторства;

- дополнительные визуализации, отражающие взаимосвязь между типом портфолио, самоопределением автора и системой коннотаций.

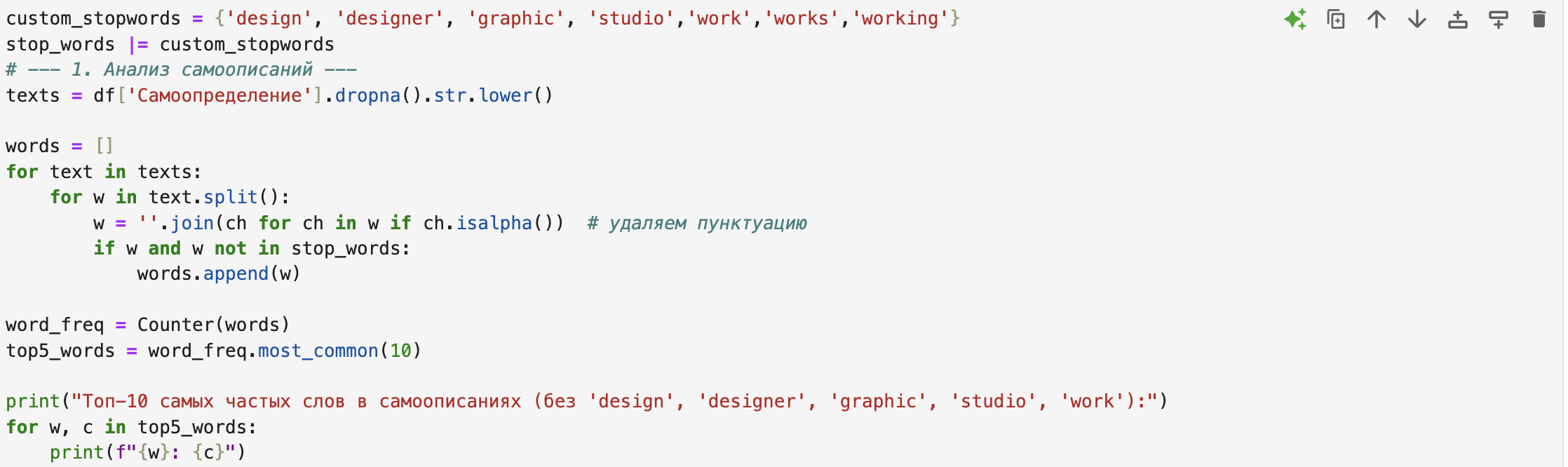

Анализ текстов с сайтов-портфолио выявил десять наиболее часто встречающихся слов (исключая термины, напрямую описывающие профессию: «design», «designer», «graphic», «studio», «work»)

art (17), creative (13), visual (12), new (12), digital (12), practice (8), based (8), development (7), across (7), book (7).

Самое частотное слово — art. Это указывает на устойчивое стремление дизайнеров приближать свою профессию к искусству, подчеркивать авторский характер практики, индивидуальность, субъективность и творческую автономию.

Слова creative и visual попадают в топ-3. Это говорит о том, что визуальный язык, образность, эстетическое высказывание остаются ключевыми столпами профессиональной идентичности. Дизайнеры всё ещё видят себя как создателей визуальных и эмоциональных смыслов.

Слова new и digital появляются одинаково часто (по 12 раз). Это подчеркивает, что современная практика ориентирована на инновации, необходимость всё время обновляться и заново определять свои методы.

Слово practice встречается 8 раз. Дизайнеры всё чаще описывают себя через практику, а не через готовый набор услуг или компетенций.

Слово across (7 упоминаний) указывает на то, что авторы склонны мыслить свою практику через множество медиумов и дисциплин.

Интересный результат — book (7 раз). Подчёркивает важность книг в современной визуальной культуре, возвращение к материальному объекту и значимость печатной практике.

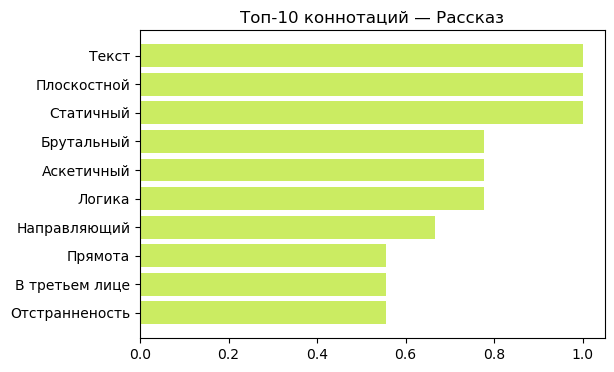

Для каждой группы был составлен топ-10 коннотаций

1. Портфолио «Рассказ»

Основные наблюдения Высокая частотность коннотаций: «текст» — 10 из 10 «брутально аскетичный» — 8 из 10 «логичный» — 8 из 10 «отстранённый» — 6 из 10

Интерпретация Портфолио «Рассказ» строится вокруг рефлексии и рационального мышления. Дизайнеры этой группы стремятся не столько продемонстрировать работы, сколько объяснить процесс, позицию, мысль. Отсюда аскетичность (визуальная «тишина»), логичность (структурность), отстранённость (контроль эмоций, стремление к объективному голосу).

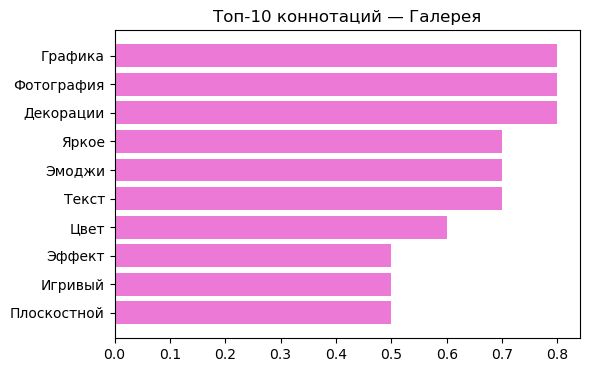

2. Портфолио «Галерея»

Основные наблюдения Высокая частотность коннотаций: «графика», 8 из 10 «фотография» 8 из 10 «яркое» — 7 из 10 «эмоджи» — 7 из 10.

Интерпретация Для портфолио типа «Галерея» характерна визуальная насыщенность, где изображения становятся полноценным языком, заменяющим текст.

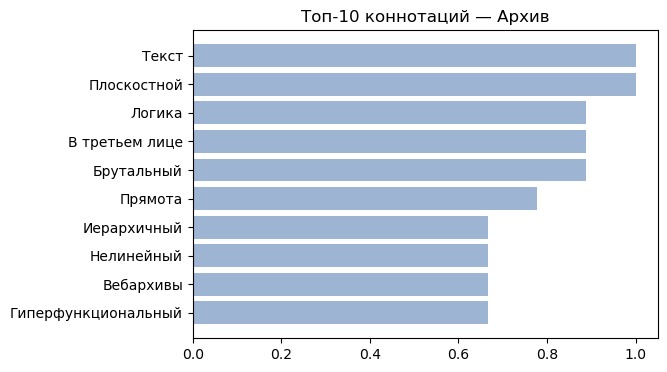

3. Портфолио «Архив»

Основные наблюдения Высокая частотность коннотаций: «логика» — 9 из 10, «в третьем лице» — 9 из 10, «брутальный», «иерархичный», «прямота». Средняя частотность коннотаций: «веб-архивный», «гиперфункциональность».

Интерпретация Портфолио этой группы демонстрируют мышление, основанное на системности, дистанции и аналитичности.

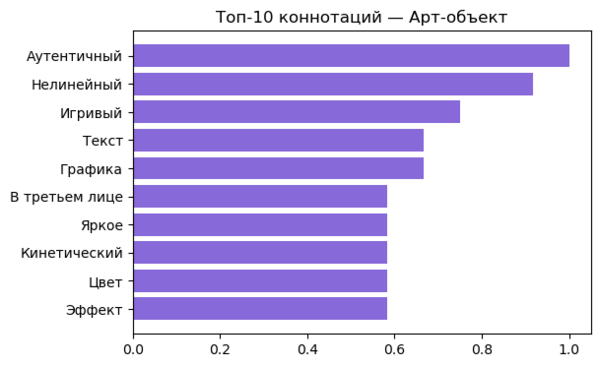

4. Портфолио «Арт-объект»

Основные наблюдения Основные уникальные коннотации: «аутентичный», «нелинейный», «игривый», «кинетический», «цвет», «эффект».

Интерпретация Аутентичность здесь означает: каждое портфолио непохоже на другие, поскольку опирается на индивидуальную логику, а не на существующие паттерны. Нелинейность и кинетичность говорят о том, что такие авторы мыслят через эксперимент и игру: они исследуют интерфейс не как инструмент, а как материал.

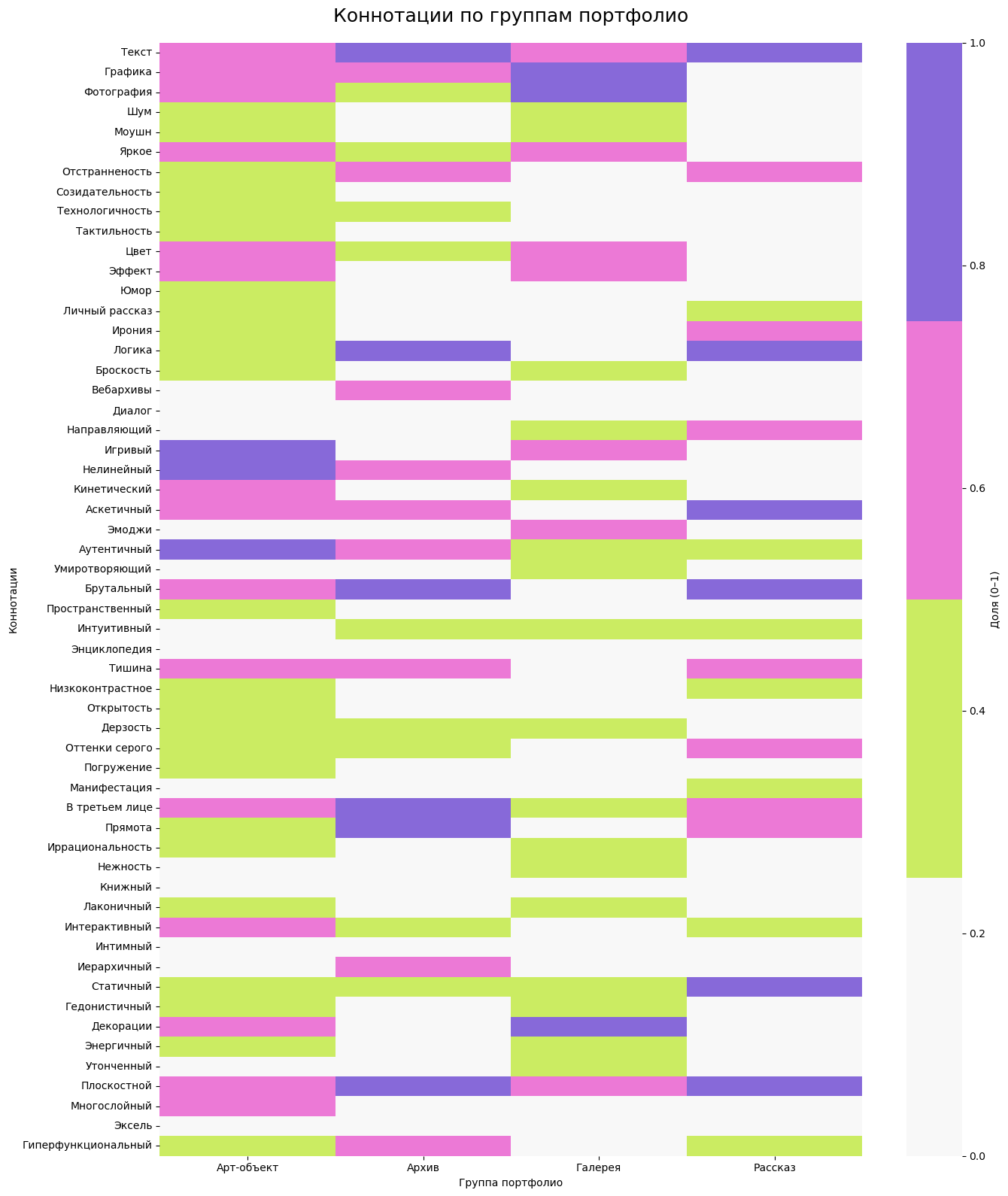

Тепловая карта коннотаций

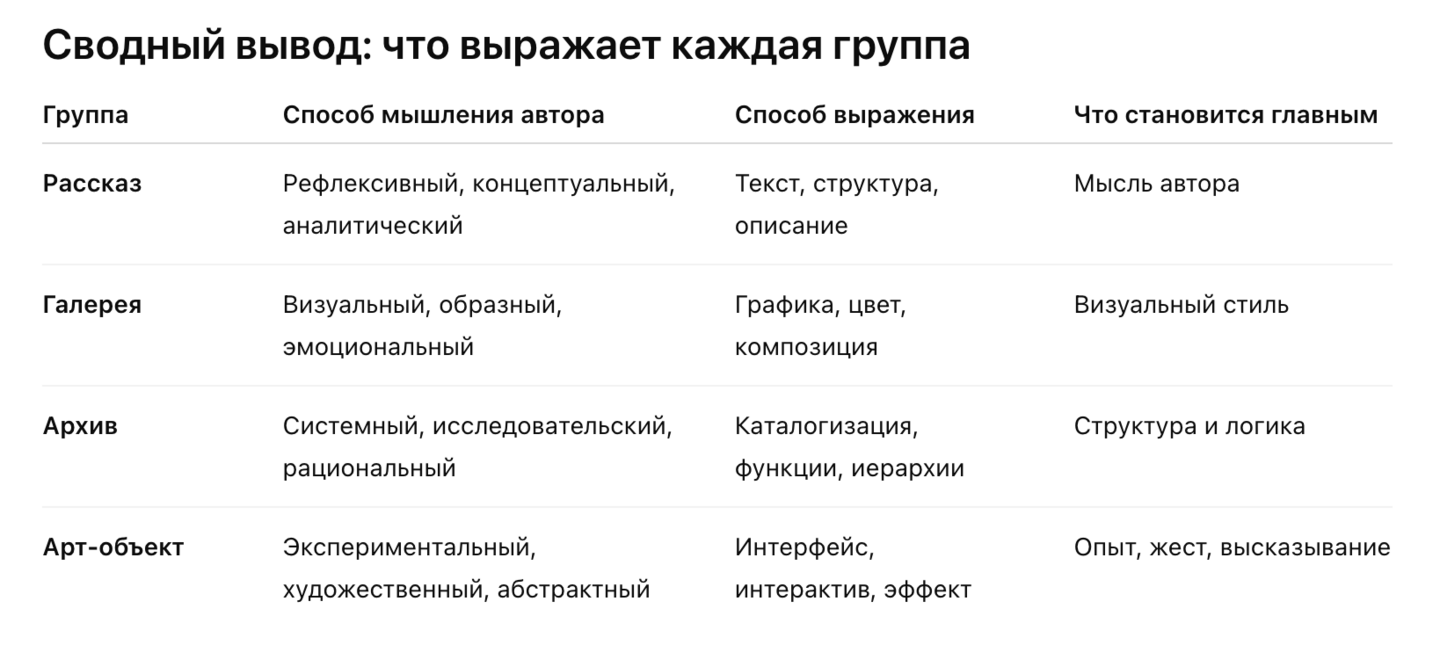

Выводы

Тепловая карта позволила выявить распределение смысловых коннотаций внутри четырёх типов портфолио: «Рассказ», «Галерея», «Архив» и «Арт-объект». Эта визуализация приближает к пониманию того, каким образом каждая группа выстраивает идентичность автора и какие когнитивные установки лежат в её основе.

1. «Игривость» Максимально выражена в «Арт-объектах». Это подчёркивает экспериментальный, игровой, нередко провокационный характер этих портфолио.

В «Архиве» и «Рассказе» почти отсутствует. Это свидетельствует о большей серьёзности, рациональности и контролируемости этих групп.

2. Гиперфункциональность Высокая частота в «Архиве». Это логично: такие портфолио ставят функцию выше формы, структуру выше эмоции.

3. Логичность Наиболее выражена в «Рассказе» и «Архиве». Две наиболее рациональные группы, использующие логику как основной структурный принцип.

4. Третье лицо Характерно для «Архива». Отстранённая форма самопрезентации. В других группах встречается редко.

5. Манифестация Почти отсутствует везде, кроме «Рассказа». «Рассказ» чаще других формулирует принципы, позицию, ценности — вербально и концептуально.

6. Открытость Наиболее открытая группа — «Арт-объекты». Они склонны к эмоциональному жесту, прямому выражению авторской позиции, феномену «новой искренности».

7. Ироничность Наиболее характерна для «Арт-объектов». Ирония становится инструментом критического высказывания.

В написании кода и оформлении таблиц анализа данных использовался ChatGPT.

Скриншот автора

— 6. Построено автором с использованием Python