Глава II: Сталинский ампир

Дворец культуры Первой Пятилетки, Санкт-Петербург, 1955 г., перспектива

Архитекторы: Н. А. Митурич, В. П. Максимов

Глава II: Сталинский ампир

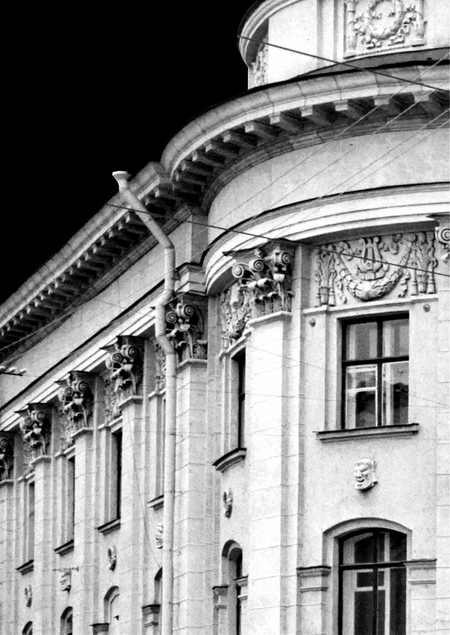

Дворец культуры работников связи

Дворец культуры работников связи, Санкт-Петербург, 1930-е г., перспектива

Архитектор: П. М. Гринберг, Г. С. Райц

В Ленинграде 1930-х годов архитектурное пространство переосмысливалось и трансформировалось, что нашло отражение в клубной культуре. Дворец культуры работников связи, авторами которого являются архитекторы П. М. Гринберг, Г. С. Райц, возникший на основе перестроенной Немецкой реформаторской церкви, является примером такой трансформации, произошедшей из-за смены времени.

Дворец культуры работников связи, Санкт-Петербург, 1930-е г., план 1 этажа

Архитектор: П. М. Гринберг, Г. С. Райц

Дворец культуры работников связи, Санкт-Петербург, 1930-е г., фрагмент

Архитектор: П. М. Гринберг, Г. С. Райц

Проект заключал функциональную модификацию — создание зрительного зала сбоку от нефа и преобразование колокольни в пирамидальную башню. Также почти всю длину башни добавился витраж, над которым работали несколько художников. Здание было реконструировано в переходном стиле. Объемно-пространственная композиция была возведена по канонам конструктивизма, но при этом добавились перила с мелкой проработкой и рельефы в духе соцреализма.

На первый взгляд, фасад здания скрывает его церковное прошлое, однако органическое сочетание исторического наследия и новых методов подчеркивает уникальность подхода архитекторов того времени к созданию многофункциональных культурных пространств.

Дворец культуры Первой пятилетки

Дворец культуры Первой Пятилетки, Санкт-Петербург, 1930-е г., перспектива

Архитекторы: Н. А. Митурич, В. П. Максимов

Примером еще одной трансформации является Дворец культуры Первой пятилетки, изначально спроектированный и построенный в 1930-м Н. А. Митуричем и В. П. Максимовым в духе конструктивизма.

Дворец культуры Первой Пятилетки, Санкт-Петербург, 1930-е г., интерьер

Архитекторы: Н. А. Митурич, В. П. Максимов

В основании круглого здания были размещены различные помещения, предназначенные для развлечений и образования. В самом центре располагался просторный зрительный зал, способный вместить до 1000 человек. Здесь гости могли насладиться представлениями и концертами. Рядом со зрительным залом находилось фойе, через которое можно было попасть в помещение правления, где собирались руководители и организаторы с целью обсуждения и планирования будущих мероприятий. Рядом с правлением находилась библиотека. На втором этаже корпуса располагался буфет, рядом — шахматный зал и комнаты, предназначенные для проведения различных кружков и секций, кинозал вмещающий 400 зрителей. На третьем этаже здания находились учебные классы, репетиционные залы художественных кружков.

Это место предлагало посетителям широкий спектр возможностей для участия в различных мероприятиях и саморазвития.

Дворец культуры Первой Пятилетки, Санкт-Петербург, 1955 г., перспектива

Архитекторы: Н. А. Митурич, М. Л. Фейнберг, В. В. Горбачев

В последующем дом культуры был переосмыслен и реконструирован в стиле сталинского ампира. Это изменение отражает широкий культурный и идеологический диапазон советской эпохи, где каждое здание не просто выполняло свою функцию, но и воплощало в себе время и его амбиции. Сразу после конструктивизма и авангарда пришло время показывать мощь, престиж и величественность с помощью использования колонн, арок, фронтонов и других элементов классического стиля. Перевоплощение здания показывает, насколько архитектура и события в обществе взаимосвязаны.

Дворец культуры работников пищевой промышленности

ДК пищевиков, Санкт-Петербург, 1913 г., до реконструкции 1935 г.

Архитектор: А. Г. Голубков

Дворец культуры работников пищевой промышленности, изначально, по проекту П. А. Холопова, далее А. Г. Голубкова, и еще далее В. П. Макашова, демонстрирует еще один аспект архитектурной адаптивности эпохи.

Здание, среди прочих, выделяется наличием курдонера. Однако появился он не по задумке первых архитекторов, а случайно.

«Курдонер — это парадный двор перед зданием дворца, особняка, усадебного дома, ограниченный главным корпусом и симметричными боковыми флигелями.»

Википедия

ДК пищевиков, Санкт-Петербург, 1913 г., план 1 этажа до реконструкции 1935 г.

Архитектор: А. Г. Голубков.

Первоначально предполагалось, что главный корпус, как и соседние здания, будет построен по красной линии улицы. Однако было построено только здание в задней части участка, а в 1912–1913 гг. весь комплекс зданий был перестроен по планам А. Г. Голубкова, который расширил горизонтальное здание в сторону парадного двора, увеличил его высоту, снес боковые стены и перестроил интерьер, создав главный зал высотой 9 метров, фойе с потолочным освещением, вестибюль и парадную лестницу. Правое крыло было перестроено с сохранением широких очертаний и перестановкой окон. Левое крыло было расширено до трех этажей и пристроено к зданию.

ДК пищевиков, Санкт-Петербург, 1935 г., план 1 этажа

Архитектор: В. П. Макашов

ДК пищевиков, Санкт-Петербург, 1935 г., главный фасад

Архитектор: В. П. Макашов

В 1920-м здание уже стало домом культуры «пищевиков», а в 1936 г. было опять реконструировано архитектором В. П. Макашовым. В ходе реконструкции существующее здание было в основном сохранено. Зрительный зал был увеличен за счет боковых фойе, а со стороны сада было устроено новое, более просторное фойе (на тех же двух боковых плитах была устроена парадная лестница). Левое крыло осталось практически нетронутым, в нем располагались лекционные аудитории. Правое крыло было полностью перестроено, наружные стены выровнены. Его элементы и оконные проемы были согласованы с левым крылом. В интерьере этого крыла разместились помещения для кружковых занятий, административные и хозяйственные помещения. Основным внешним изменением стало расширение боковых флигелей до красной линии улицы (в левом флигеле разместилась гимназия, в правом-библиотека). Эти крылья были украшены двумя шести-столпными портиками с пропилеями. Интерьеры зданий также были оформлены в неоклассическом стиле.

ДК пищевиков, Санкт-Петербург, 1935 г., интерьер

Архитектор: В. П. Макашов

Постоянные перестройки и модификации здания в 1930-х годах превратили его в целый комплекс, удовлетворяющий самые различные потребности. Это разнообразие функций подчеркивает стремление к созданию универсальных общественных пространств, где каждый мог найти что-то для себя, сочетая отдых с образовательными и культурными активностями.

Эти примеры клубов Ленинграда 1930-х годов ярко иллюстрируют, как архитектурное наследие города взаимодействовало с новыми течениями и идеями того времени. Они демонстрируют умение архитекторов сочетать исторические стили с современными строительными технологиями, создавая пространства, которые одновременно отражают динамику времени и служат нуждам общества.

Эти годы стали свидетелями заката конструктивизма и формирования нового стиля в клубах. Здания этого периода не просто отражали быстро меняющиеся общественные реалии и технические инновации, но и активно формировали новые тенденции в архитектурной мысли, пропитанные атмосферой роскоши.