1.1. Социальная скульптура

(рис. 7) Йозеф Бойс, «7000 дубов», проект 1982 года, Кассель, Германия;

Такой медиум, как растительные практики, совсем не очевидно вписывается в систему искусства. Поэтому стоит начать изнутри — что они представляют из себя в буквальном, практически физическом смысле.

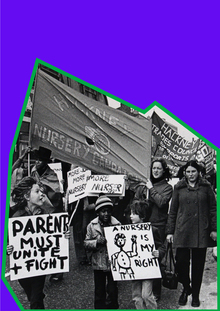

Садовые проекты сами по себе очень партиципаторны, они содержат в себе, в первую очередь, действие. И зачастую это не единоличное действие, а действие коллективное, совместное. Или приглашающее к совместности и участию. Художни_цы выращивают растения и приглашают к выращиванию других людей — зритель_ниц. То есть, в некотором смысле, каждый садовый проект создает маленькое сообщество людей, которые к нему причастны. Отсюда вопрос: почему сообщество — это важно? Или, даже, почему много маленьких сообществ важнее одного большого общества?

ОБЩЕСТВО / СООБЩЕСТВО

«Это политика соучастия и причастности, политика сопереживания и вовлеченности. Это политика неравнодушия. Единое — несуществующее — общество — равнодушно. Просто потому что обезличено».

Для начала, нужно разделить общество и сообщество, и конкретизировать сами термины. Общество — это все люди, сообщество — это небольшая группа людей, добровольно объединенная чем-либо.

Возвращаясь к последнему вопросу, все очень просто: одного, большого — единого — общества — не существует, и не может существовать. Об этом в контексте социальной скульптуры говорил немецкий архитектор, художник и анархист Ларс Ланге: «Итак, можем ли мы изменить общество с помощью этой стратегии [социальной скульптуры/архитектуры]? Да, можем, если все примем, что никакого единого, одного на всех общества не существует, и что создание нового, маленького общества — это и есть ключ к изменению всего вокруг. Мы — только малая часть общества, и мы действительно можем изменить только свою жизнь и жизнь друзей. Но наше число действительно может вырасти, и оно растёт!»[1].

Одного большого общества также не может существовать, потому что одно большое общество — это система, в которой каждый продолжает оставаться сам за себя. Это никак не связанные люди, которые лишь номинально образуют большую массу людей. И это лишает его основной функции общества. Люди собираются в сообщества в попытке объединить свои усилия, или, объединить свою любовь. В попытке быть вместе, или изменить что-то, что их не устраивает, противостоять чему-то совместно, в том числе, и в некоторых случаях, и насилию властных структур. В этой системе они могут помочь не только сами себе, но и своему другу, который оказался в беде.

Это политика соучастия и причастности, политика сопереживания и вовлеченности. Это политика неравнодушия. Единое — несуществующее — общество — равнодушно. Просто потому что обезличено.

РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

»… много маленького и равномерного против одного большого и сильного».

Исследование направлено на изучение отечественного контекста, а значит, в расчет надо брать ситуацию, которая существует в России. Так вот, в России нет общества. Как мы уже поняли, в едином смысле его и не может существовать, но в России создание локальных сообществ — совсем не популярная практика. Люди не понимают зачем им объединяться, во имя чего, и что от этого можно получить. Страна людей, где каждый сам за себя, в своей ячейке, под флером непричастности ни к общей судьбе, ни к судьбе соседа.

К сожалению, это сыграло, и продолжает играть, злую шутку с граждан_ками Российской федерации. Избегая рассуждений о текущих конфликтах в стране и за ее пределами, гражданское общество — это, в любом случае, ключ к процветанию страны, где существует альтернатива и противовес иерархической, вертикальной государственной системе, иными словами, где существует тенденция к децентрализации власти. Что может стать решением этой проблемы? Децентрализация представляет из себя много маленького и равномерного против одного большого и сильного. Поэтому создание локальных сообществ это и есть ключ к решению проблемы отсутствия общества, в том числе и гражданского.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ

«Самоорганизации появились как ответ институциональному строю. Но не чтобы вытеснить его, или заменить, а чтобы предложить альтернативные площадки и альтернативный язык».

Локальные сообщества в художественном поле, то есть концептуальные локальные сообщества — это художественные самоорганизации. Их специфика в противостоянии чему-либо обусловлена причиной их появления.

Самоорганизации появились как ответ институциональному строю. Но не чтобы вытеснить его, или заменить, а чтобы предложить альтернативные площадки и альтернативный язык. Чтобы объединяться и держаться вместе, чтобы быть и существовать без потребности обязательного встраивания в вертикальные структуры. Самоорганизации — это стремление к горизонтальной системе отношений, настолько, насколько это возможно. Это снова много маленького и равномерного, против одного, большого и сильного. Только уже в художественном контексте. Именно поэтому в исследовании время от времени приводятся аргументы, описывающие взаимодействие институций и самоорганизаций. Как взаимодействие чего-то иерархического и чего-то, что стремится к горизонтальной системе отношений.

Возвращаясь к началу, как конкретно растительные практики в целом, и в вопросах создания сообществ в частности, — относятся к концептуальным практикам?

СОЦИАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА

«Когда люди спрашивают меня, являюсь ли я художником, я отвечаю: оставьте эти глупости! Я не художник. Точнее, я художник в той же степени, в какой является художником каждый человек, не больше и не меньше!».

Искусство в расширенном смысле — как способ преобразования общества — результат практик и введения термина «социальная скульптура» Йозефом Бойсом в 80-х годах прошлого столетия. Разговор об этом понятии всегда начинается с его отношения к фигуре художни_цы в целом, и к своей художественной идентичности в частности: «Когда люди спрашивают меня, являюсь ли я художником, я отвечаю: оставьте эти глупости! Я не художник. Точнее, я художник в той же степени, в какой является художником каждый человек, не больше и не меньше!»[2]. И речь здесь идет об очень определенных художественных практиках, которые в обязательном порядке имеют в своей основе социальную составляющую: «Для него [Й. Бойса] художник — это определенное отношение к жизни. Это человек, который меняет мир, действуя на социальном поле»[3].

(рис. 8) Йозеф Бойс, «Доска 20», 1974-1977;

То есть, каждый человек является художни_цей, но не потому что может прямо сейчас начать мастерски рисовать картины, а потому что по факту рождения способен на сопереживание, и если человек сублимирует это сопереживание в попытки что-то изменить вокруг себя, путем социального дирижирования в том числе, значит сущность его абсолютно художественна. Это и вписывает его в систему искусства.

Несмотря на то, что рассуждение о концептуальной составляющей растительных практик проходит именно на, подчеркнуто, сравнительном примере термина «социальная скульптура», медиум самого известного его примера тоже относится к растительным практикам.

7000 ДУБОВ

»… за все живое и против всего потенциально мертвого».

Проект Йозефе Бойса «7000 дубов» был создан на documenta 7 в 1982 году в Касселе, Германия, и продолжался еще пять лет, закончившись в 1987, уже после смерти художника. Его план предусматривал посадку 7000 деревьев, каждое из которых было в паре с колонным базальтовым камнем высотой около четырех футов, высадка деревьев проходила через весь город Кассель, и за его пределами. В изначальном плане художника дубовая практика должна была дойти до Сибири. Как в физическом, так и в ментальном плане.

Последнее дерево было посажено на открытии Documenta 8 в 1987 году. Бойс хотел стать первым звеном в цепи высаживания деревьев, предполагалось, что люди подхватят эту практику и распространят ее по всему миру, что данное действие станет общемировой социально-экологической практикой.

(рис. 9, 10) Йозеф Бойс, «7000 дубов», проект 1982 года, Кассель, Германия

Также, Бойс не предполагал что процесс высаживания будет от и до проведен единолично. Везде, до куда он собирался дойти вместе со своей практикой, он хотел привлекать местных жителей к процессу. Существует легенда, озвученная немецким драматургом Георгом Жено: «… какие-то два соседа, которые даже друг с другом не разговаривали, после общения с Йозефом Бойсом решили посадить этот дуб»[4].

Также, не стоит игнорировать подтекст проекта, который заключается во фразе «Urban forest instead of city administration»[5], которую дословно можно перевести как «городской лес против городской администрации».

Если воспринимать городскую администрацию как вертикаль, а городской лес, наоборот, как горизонтальную сеть, то, изначально, политическое значение этой фразы очень удачно отражает базовый смысл любого растительного проекта — низовой, антимилитаристский, свободный, против насилия, за все живое и против всего потенциально мертвого.

(рис. 11, 12, 13) Йозеф Бойс, «7000 дубов», проект 1982 года, Кассель, Германия

ОТ ДУБОВ К МЕТОДУ

«Могут ли абстрактные предметы — стать вполне конкретным методом использования растительных практик?».

(рис. 14) Йозеф Бойс, «7000 дубов», проект 1982 года, Кассель, Германия

Этот проект является пособием для идеи социальной скульптуры как метода, который состоит из междисциплинарности и совместности. Ядро идеи социального скульптора — художник, который создает структуры в обществе, используя язык, мысли, действия и предметы.

Могут ли в этой системе «предметы» стать решающим, объединяющим фактором? Могут ли абстрактные предметы — стать вполне конкретным методом использования растительных практик, как на примере «7000 дубов»? Или, возможно, находясь в парадигме, где растения являются решающим звеном в образовании сообществ, где они являются акторами, то в системе «социальной скульптуры» мы можем назвать их художни_цами, а не предметами, которые использует художни_ца? Иными словами, рассуждение о степени акторности растений в создании объединений — тема следующей главы исследования.