Михаил Васильевич Ломоносов

24 мая 1761 года можно было наблюдать исключительное астрономическое явление — прохождение Венеры по солнечному диску. Десятки ученых из разных стран мира внимательно следили за прохождением Венеры, но лишь один из них сумел увидеть «тонкое, как волос, сияние», вспыхнувшее вокруг Венеры во время касания планетой солнечного диска.

И не просто увидеть, а сделать вывод: у планеты есть атмосфера. Этим наблюдателем-провидцем был член Санкт-Петербургской Императорской академии наук и художеств Михаил Васильевич Ломоносов.

Из отчего дома в Холмогорах сын зажиточного помора Василия Ломоносова сбежал — то ли не ужился с мачехой, то ли не хотел жениться. Чтобы поступить в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, он пошел на авантюру — подделал документы, выдав себя за дворянского недоросля. В числе двенадцати лучших учеников он был отправлен за границу, но из-за безденежья и ссоры с наставником (дерзкий Михайла считал, что ему нечему учиться у химика и минералога Иоганна Генкеля) бросил все и бежал на родину, попутно попав в прусскую армию, откуда тоже спасся бегством.

Непростой характер, самоуверенность (порой чрезмерная), но главное — интерес к науке; не к какой-то ее части или области, а вообще. Отсюда — почти небывалый в истории гений, homo universalis: физика, химия, теория электричества, механика, география, навигация, риторика — и это далеко не полный список научных интересов Ломоносова.

И в каждом из этих направлений — открытие, изобретение, а то и создание новой науки. Так, именно Ломоносов разработал науку о стекле, научную дисциплину на стыке физики и химии, заложил основы производства цветных стёкол и выработал технологию варки смальт, параллельно возродив искусство мозаики.

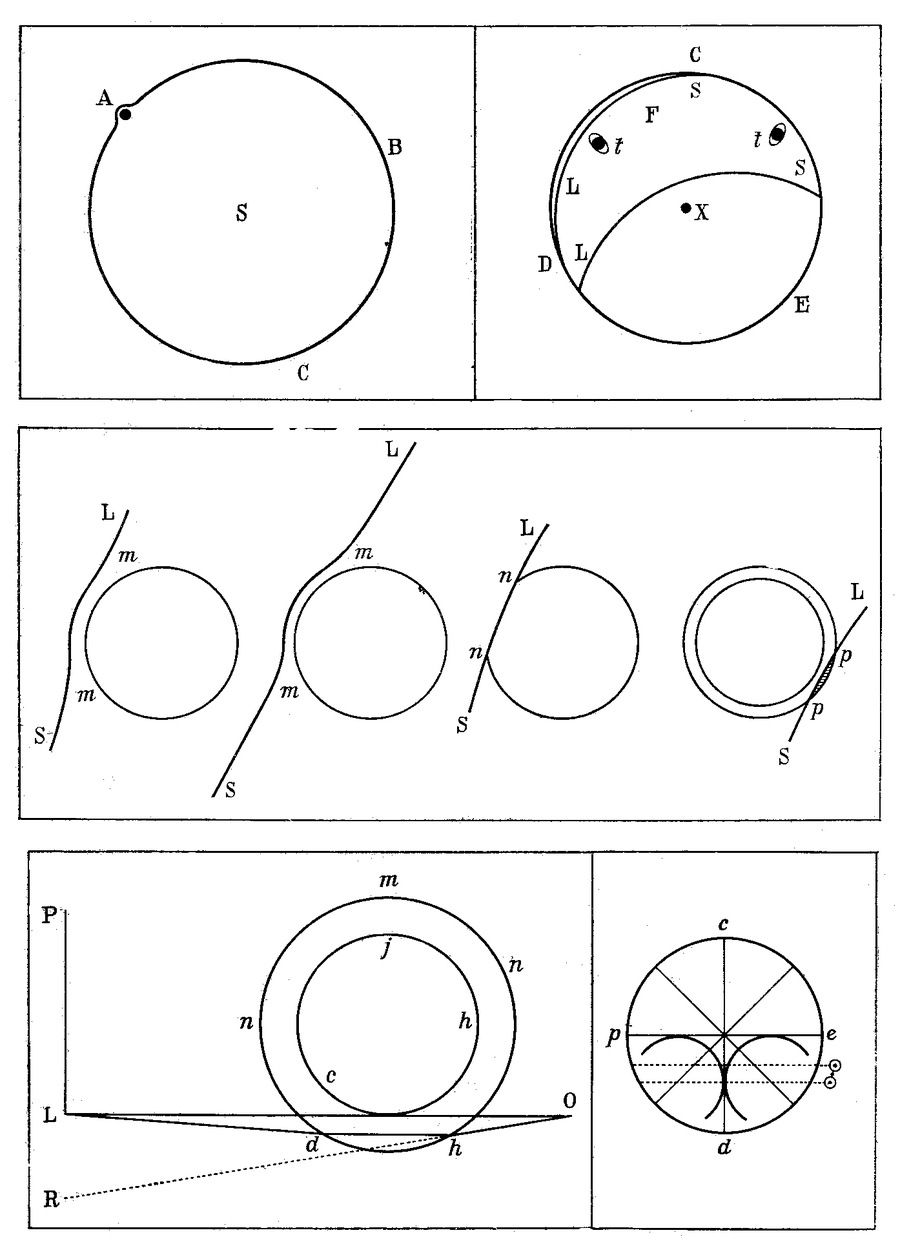

Он умел смотреть дальше и видеть острее — поэтому его так занимала оптика, где Ломоносов сделал несколько важных открытий и изобретений (больше десяти принципиально новых оптических приборов — среди них прибор «для сгущения света», названный им «ночезрительной трубой» для ночных наблюдений на море, «батоскоп» для наблюдения морского дна и «горизонтоскоп» — перископ для горизонтального обзора местности).

Телескопы Ньютона и Грегори, считавшиеся лучшими, Ломоносова не устраивали, и он предложил свою конструкцию с единственным вогнутым зеркалом, расположенным под углом около 4° к оси. Отражённые лучи попадали в расположенный сбоку окуляр, что позволяло увеличить световой поток, то есть, видеть дальше и больше. Опытный образец был изготовлен в апреле 1762 года; в мае Ломоносов продемонстрировал его в Академии наук — и услышал в ответ: «Не имеет научной ценности».

Неудивительно: оптические приборы Ломоносова опережали свое время на целое столетие и, несмотря на скепсис современников, предопределили развитие целой научной отрасли.

Как писал один из крупнейших математиков XVIII века Леонард Эйлер, «[Ломоносов] пишет о материях физических и химических весьма нужных, которые по ныне не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, что он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений. При сём случае г. Ломоносову должен отдать справедливость, что имеет превосходное дарование для изъяснения физических и химических явлений. Желать должно, чтоб и другия Академии в состоянии были произвести такия откровения, как показал г. Ломоносов».