Может ли машина судить о красоте? А человек — о красоте, созданной машиной?

В эпоху алгоритмического искусства, где границы между творцом и творением становятся все более эфирными, возникает острая необходимость в новом арбитре, способном оценить и осмыслить этот изменяющийся ландшафт. Искусственный интеллект, некогда воспринимавшийся как простой инструмент, сегодня превращается в соавтора, музу, а порой и в самостоятельного художника, бросая вызов нашим привычным представлениям о творчестве.

«Арбитр» исследует сложную динамику взаимодействия между ИИ-искусством и миром людей. Здесь критика, публика и сами художники выступают в роли судей, определяющих место этой новой формы творчества в культурном пространстве.

Как воспринимается искусство, рожденное из кода? Насколько мы готовы принять машину в качестве творца, а ее произведения — в качестве искусства?

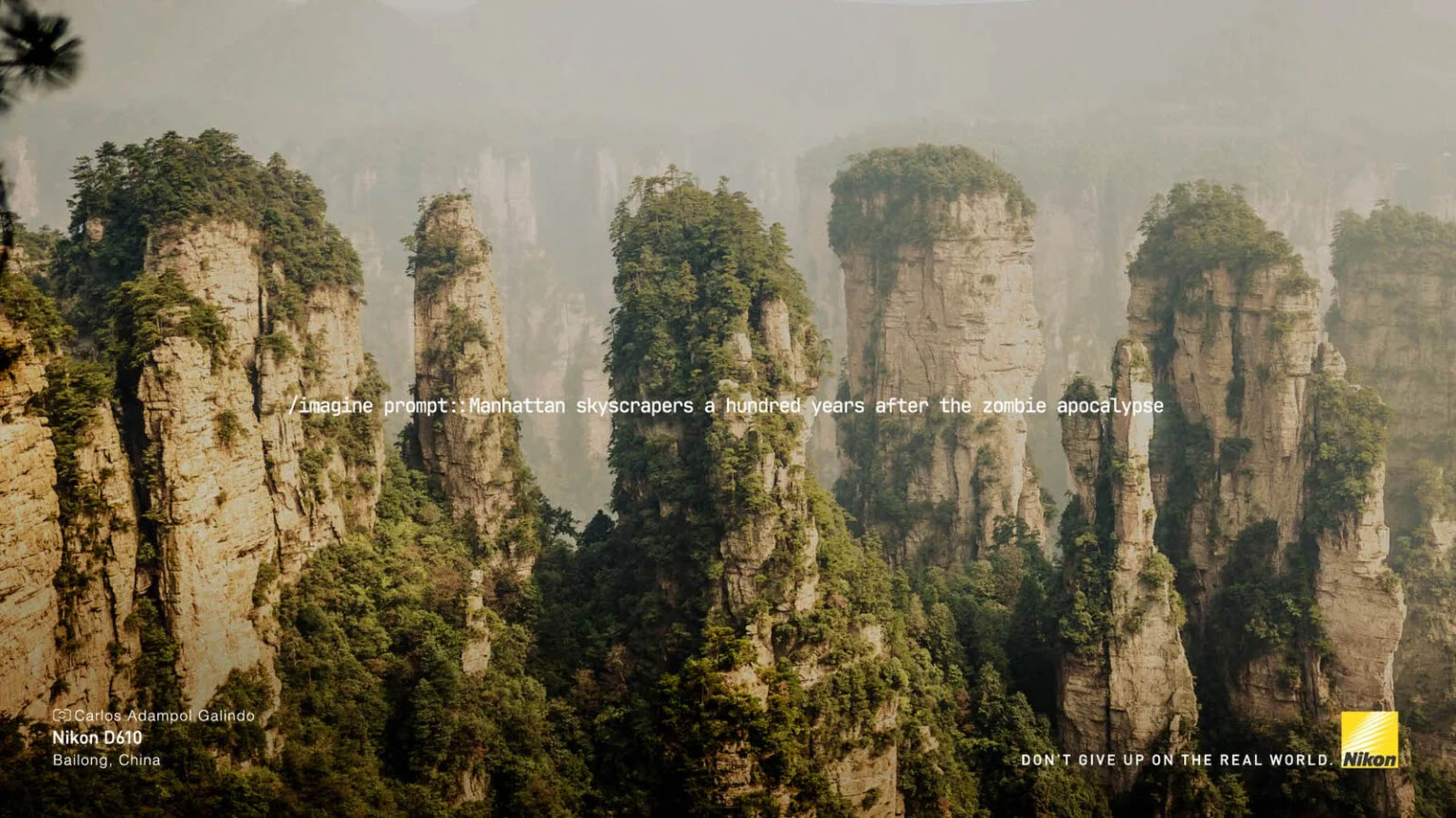

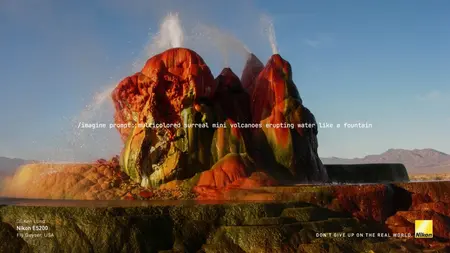

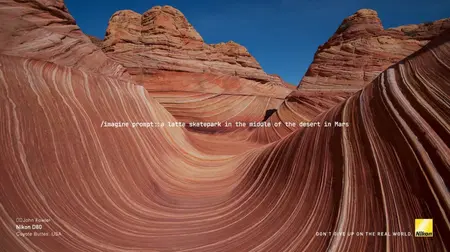

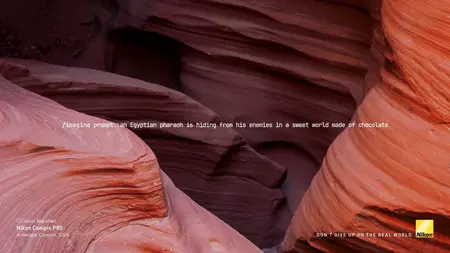

Nikon: «Естественный интеллект», 2023

Рекламная кампания Nikon «Natural Intelligence» — яркий пример того, как коммерческие интересы вплетаются в дискуссию об ИИ-искусстве, превращая ее в поле борьбы за внимание и рынок. Компания позиционирует себя как защитника «естественного интеллекта» фотографов, противопоставляя его «искусственному» творчеству нейросетей.

Nikon: «Естественный интеллект», 2023

Nikon сопровождает фотографии, снятые на свои камеры, промптами, которые гипотетически могли бы быть использованы для генерации похожих изображений ИИ, подчеркивая уникальность и непредсказуемость реального мира, недоступную алгоритмам.

Кампания «Естественный интеллект» — это акт позиционирования в контексте глобальной дискуссии о будущем визуальных искусств. Nikon выступает в роли арбитра, защищающего ценность человеческого творчества и профессионализма фотографов в эпоху наступающего ИИ, апеллируя к красоте и неповторимости реального мира. Однако эта позиция вызывает вопросы: насколько искренне стремление Nikon защитить фотографов, а насколько это маркетинговый ход, спекулирующий на страхе перед ИИ? И кто в итоге определяет ценность искусства — корпорации, художники или публика?

Nikon: «Естественный интеллект», 2023

Nikon: «Естественный интеллект», 2023

Борис Элдагсен, без названия 2023 (слева), Майлз Астрей, без названия 2024 (справа)

Рассмотрим два случая: Первый, когда изображение, созданное ИИ, победило в фотоконкурсе Sony World Photography Awards, а затем второй, где реальная фотография выиграла в конкурсе ИИ-изображений 1839 Awards.

Борис Эльдагсен, ИИ художник, отказавшись от премии Sony World Photography Awards, привлек внимание к неготовности конкурсов к появлению ИИ-изображений. Его акция — это своеобразный манифест, призывающий к открытой дискуссии о границах фотографии и месте ИИ в ней. «ИИ — это не фотография», — заявляет Эльдагсен, подчеркивая необходимость разграничения этих двух сфер.

С другой стороны, победа реальной фотографии «F L A M I N G O N E» в конкурсе ИИ-изображений демонстрирует парадоксальную ситуацию, когда реальность может быть воспринята как гиперреалистичная симуляция. Этот случай ставит под сомнение способность экспертов отличать произведения, созданные человеком, от сгенерированных машиной, и подчеркивает важность критического мышления в оценке искусства.

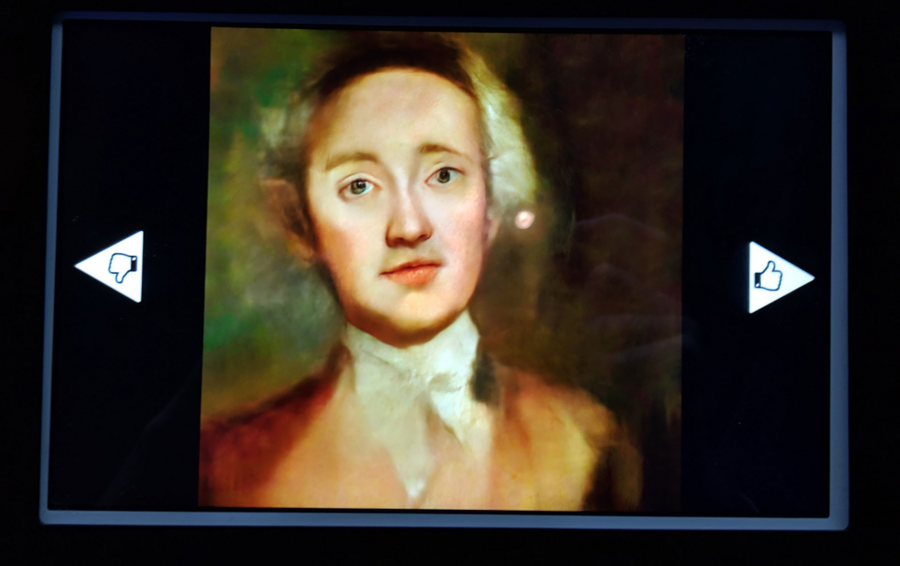

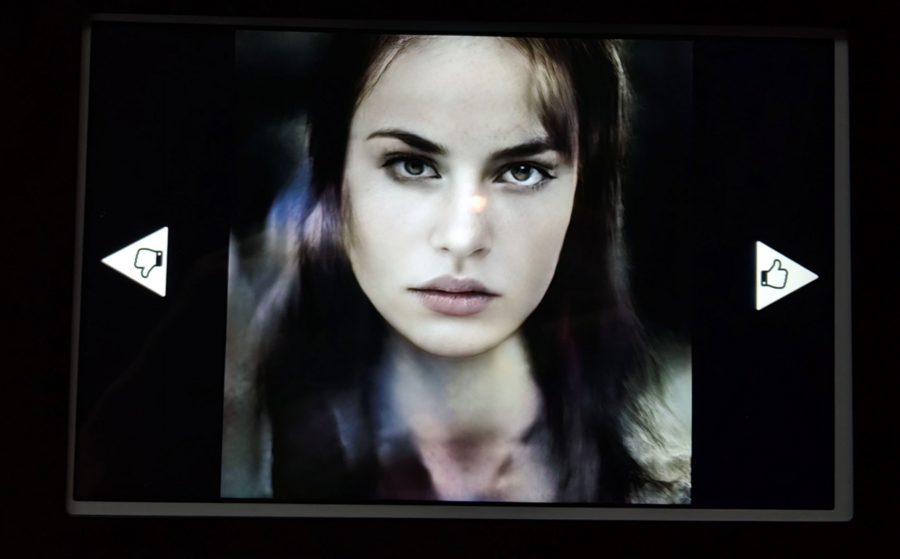

Марио Клингеман: «Круговая тренировка», 2022

Художник Марио Клингеман создал машину, которая пытается привлечь внимание, создавая образы, интересные людям.

Марио Клингеман: «Круговая тренировка», 2022

Инсталляция Марио Клингеманна «Круговая тренировка» превращает музейное пространство в своеобразный полигон для испытания ИИ в роли художника, стремящегося завоевать внимание публики. Этот проект исследует сложную динамику взаимодействия между ИИ, искусством и зрителем, где последний выступает в роли арбитра, определяющего успех машины-художника.

Марио Клингеман: «Круговая тренировка», 2022

«Круговая тренировка» состоит из трех модулей: «Приобретение», «Курирование» и «Создание». В первом модуле машина собирает данные о посетителях — изображения, маркеры лица, позы, голоса — словно пытаясь понять, что такое «человек». Второй модуль превращается в интерактивную площадку, где зрители оценивают сгенерированные машиной изображения, влияя на процесс ее обучения. Наконец, в третьем модуле машина представляет свои «лучшие» работы, одновременно отслеживая реакцию аудитории с помощью инфракрасных камер.

Будучи ограниченной музейным пространством, единственный способ для машины узнать о мире — это сенсорные данные, доступные в пространстве, и участие аудитории.

Марио Клингеман: «Круговая тренировка», 2022

Этот замкнутый цикл — от сбора данных до оценки результатов — становится моделью взаимодействия ИИ с миром искусства. Машина не просто генерирует изображения, она учится на реакции публики, стремясь максимизировать свое «привлекательность». Таким образом, зритель выступает в роли арбитра, невольно формируя эстетические предпочтения машины и направляя ее творческий процесс.

Марио Клингеман: «Круговая тренировка», 2022

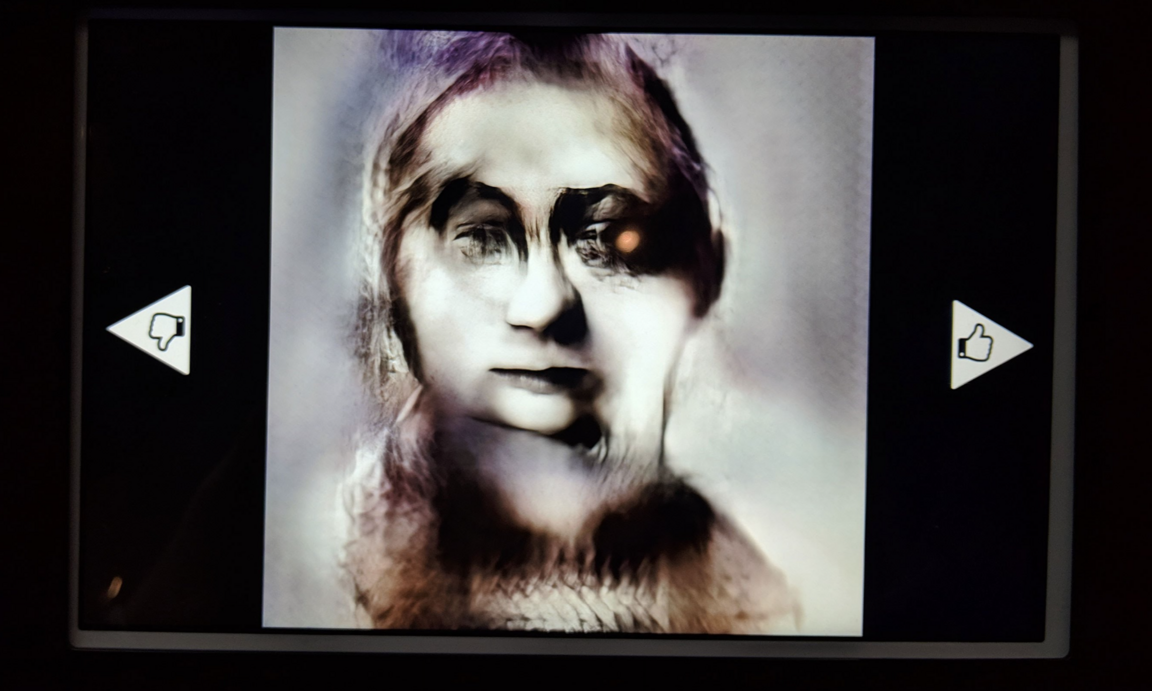

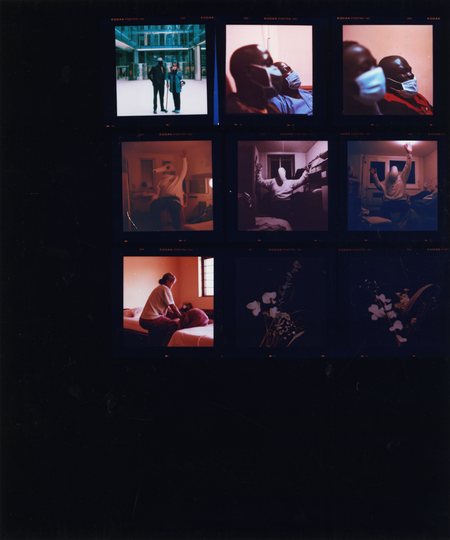

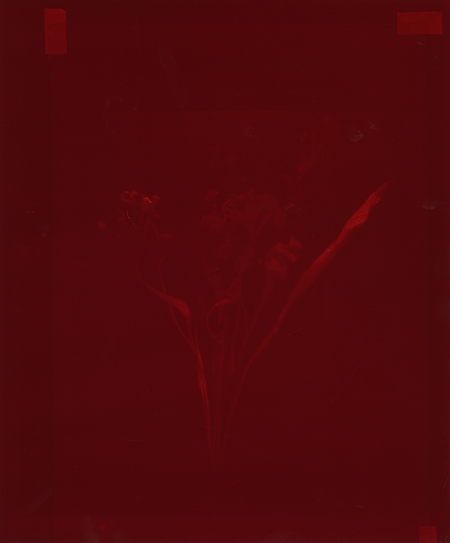

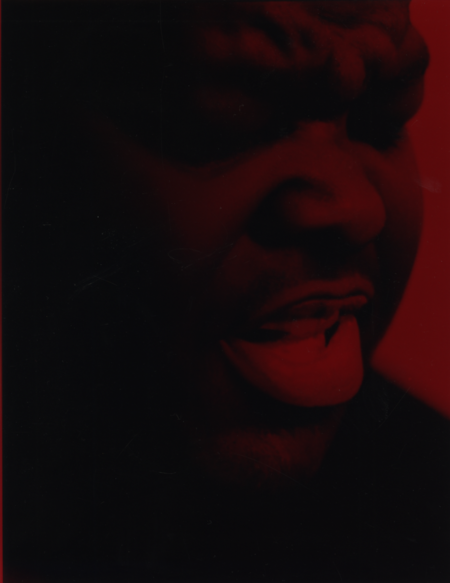

Акосуа Виктории Аду-Санья: «Делирий», 2018

Проект Акосуа Виктории Аду-Санья «Делирий» — это глубоко личное исследование пересечения боли, памяти, расовой несправедливости и технологий. Художница обращается к ИИ не для эстетических экспериментов, а для создания своего рода цифрового мемориала отцу, ослепшему в результате врачебной халатности и умершему в Гане.

Фотографии отца, снятые Аду-Санья на пленку, становятся исходным материалом для нейросети. Однако алгоритм, тогда еще запрещающий использование лиц, «не видит» лица ее чернокожего отца как человеческое.

Этот парадокс, обусловленный расовой предвзятостью алгоритма, художница превращает в инструмент своего творчества. Она генерирует искаженные версии лица отца, затем переносит их обратно на пленку и печатает в темной комнате, создавая серию портретов, балансирующих на грани реального и виртуального

Акосуа Виктории Аду-Санья: «Делирий», 2018

«Делирий» — это не только попытка сохранить память об отце, но и критическое осмысление роли технологий и их влияния на восприятие человека. Работа задает неудобные вопросы об этике ИИ, о заложенных в нем предубеждениях и о том, кто выступает в роли арбитра, определяющего, чье лицо достойно быть «увиденным» машиной. Аду-Санья бросает вызов алгоритму, превращая его ограничения в инструмент художественного выражения и борьбы с несправедливостью.

Этот акт художница называет радикальным переприсвоением: она использовала расовую предвзятость в своих целях.

Акосуа Виктории Аду-Санья: «Делирий», 2018

Тан Чуй Муи: «Только потому, что ты нажал на кнопку?», 2022, 2023, 2024

В 2022 году малазийская художница Тан Чуй Муи создала с помощью нейросети изображения своей прародины — островов Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Она ввела в Midjourney запрос на создание изображения, основанного на фото 2004 года, где двое мужчин определяют границу полей сорго.

Сгенерированные изображения содержат типичную восточноазиатскую растительность и размытые постройки, а также силуэты мужчин, отличительные только по одежде. Спустя год художница повторила задание, и полученное изображение стало более реалистичным, с четкими чертами лиц и снаряжением землемеров.

Сравнение изображений поднимает вопросы о развитии технологий и авторстве.

«Фотография запечатлевает пейзаж. Но его не создал фотограф. Фотография делается с помощью камеры. Но и её не создал фотограф. „Так почему фотография твоя? Только потому, что ты нажал на кнопку?“ [30]

— Тан Чуй Муи.

Тревор Паглен: «Алгоритмы не могут автоматизировать красоту», 2017

Тревор Паглен визуализирует работу машинного зрения, превращая цветущие деревья в своеобразные «тепловые карты» алгоритмического восприятия.

Он использует машинное обучение для анализа текстур и пространственных соотношений на фотографиях цветов, а затем применяет цвет для выделения различий, обнаруженных алгоритмом. Полученные изображения с их «неестественными» цветовыми комбинациями демонстрируют, как машина «видит» мир, лишенный человеческих ассоциаций и символизма. Красота цветов, традиционный сюжет в искусстве, преломляется сквозь призму холодного, аналитического взгляда машины.

Художник призывает нас к осознанному восприятию цифрового мира, к пониманию того, как алгоритмы влияют на наши эстетические предпочтения и на нашу картину мира. Только осознав это влияние, мы сможем вернуть себе контроль над собственным «видением» и оценить искусство, независимо от того, создано оно человеком или машиной.

Пабло Делькан: «серьезный гусь», «пустота», «маленький шедевр», 2024

Проект Пабло Делькана «Промпт-кисть» — ироничный комментарий к всеобщему увлечению ИИ-искусством и своеобразный перформанс, утверждающий ценность человеческого творчества в цифровую эпоху. Делькан создает «не-ИИ генеративную модель», где он сам выступает в роли нейронной сети, исполняя промпты пользователей.

Пабло Делькан: «я хочу выйти из себя», «ментальное здоровье», 2024

Вместо сложных алгоритмов и обучающих данных — рука художника и кисть. Вместо мгновенной генерации — процесс рисования, требующий времени и усилий. Делькан намеренно упрощает технологию, сводя ее к прямому взаимодействию между запросом и человеческим откликом. Это своеобразный «аналоговый ИИ», где арбитром выступает сам художник, интерпретирующий промпты по своему усмотрению.

«Промпт-кисть» — это критическое осмысление роли технологий в искусстве. Делькан подчеркивает ценность человеческого фактора, интуиции, умения интерпретировать и преобразовывать информацию. В контексте главы этот проект становится своеобразным противовесом алгоритмическому творчеству, напоминая нам о том, что искусство — это не только результат вычислений, но и проявление человеческого духа, недоступное для полной автоматизации.

Пабло Делькан: «кисть, рисующая сама себя», «черный кот», «красный цвет, но черно-белый», 2024

Тамулур: «Реверсивный тест Тьюринга», 2024

Обратимся к провокационному перформансу «Реверсивный тест Тьюринга». В этой интерактивной инсталляции, имитирующей виртуальный вагон поезда, автор ставит под сомнение саму возможность различения человеческого и искусственного интеллекта. Четыре известных личности, управляемые нейросетями, составляют компанию игроку, аватар которого — Чингисхан. Цель игры — не выдать свою человеческую природу, ведь разоблачение грозит покупкой дополнительного билета.

Этот перформанс переворачивает классический тест Тьюринга с ног на голову.

Теперь не машина пытается доказать свою человечность, а человек вынужден мимикрировать под ИИ. «Реверсивный тест Тьюринга» становится своеобразным зеркалом, отражающим нашу растущую зависимость от технологий и размывание границ между реальным и виртуальным. Кто в этом театральном действе выступает в роли арбитра? Зрители, наблюдающие за игрой? Сами нейросети, оценивающие успешность маскарада? Или, быть может, сам автор, задающий правила игры и наблюдающий за результатами этого необычного эксперимента?

«Реверсивный тест Тьюринга» вынуждает нас задуматься о том, насколько уже сегодня мы способны отличить человека от машины, и каковы критерии такого различения в эпоху развитого ИИ. Этот проект ставит под сомнение нашу способность адекватно оценивать искусство, созданное с участием алгоритмов. Если мы с трудом различаем человека и машину в простом диалоге, то как мы можем быть уверены в своей способности судить о художественной ценности произведений, созданных ИИ?

Тамулур: «Реверсивный тест Тьюринга», 2024

hoshynyn, 2023, «GODGPT»

Появление ИИ-Иисуса в швейцарской церкви бросает вызов традиционным представлениям о религии и роли технологий в духовной жизни.

Автор неизвестен: «Иисус в машине», 2024

Цифровой «священник», установленный в Швейцарской церкви Св. Петра вызвал неоднозначную реакцию верующих. Одни восприняли его как новую возможность приблизиться к божественному, другие же увидели в нем лишь бездушную машину, неспособную постичь глубину религиозного опыта. «Иисус в машине», как назвали эту инсталляцию, становится своеобразным зеркалом, отражающим наши надежды и опасения связанные с развитием ИИ.

Может ли алгоритм, обученный на религиозных текстах, заменить живого священника, дать утешение и наставление? Где проходит граница между верой и технологией, между духовным опытом и его цифровой симуляцией?

Проект в церкви Св. Петра не дает ответов, но он выступает в роли Арбитра, побуждая нас к критическому осмыслению места ИИ в религиозной сфере и его потенциального влияния на наше понимание веры и духовности. Он поднимает важные этические вопросы о границе между помощью и заменой, о роли человеческого фактора в религиозной практике, и о том, как технологии могут трансформировать наше взаимодействие со священным.

Медведероботы, «робот-управляющий», 2023

Случай с роботом-чиновником в Южной Корее, который, по сообщениям СМИ, «совершил самоубийство», бросает вызов нашему пониманию ИИ и его места в обществе. Этот инцидент становится предметом публичного арбитража, где границы между техническим сбоем и антропоморфной интерпретацией размываются.

В контексте главы эта новость обретает особую значимость. Публика, воспринимая падение робота как «самоубийство», проецирует на машину человеческие эмоции и мотивации. Возникает вопрос: кто выступает в роли арбитра, определяющего причину инцидента? Техническая экспертиза, которая, скорее всего, выявит неисправность аппаратного или программного обеспечения? Или общественное мнение, склонное к сенсационным интерпретациям и очеловечиванию технологий?

Заголовки в местных СМИ, вопросы в социальных сетях — все это свидетельствует о нашей готовности приписывать машинам человеческие черты, даже в случае трагических событий.

Мы готовы верить в «самоубийство» робота, даже не имея на то веских оснований, потому что такая интерпретация соответствует нашим антропоцентрическим представлениям о мире.

Искусственный интеллект, вступая в роль арбитра в мире искусства, заставляет нас переосмыслить саму суть творчества и его оценки. Может ли машина судить о красоте? А человек — о красоте, созданной машиной? Эти вопросы, исследованные в данной главе, не имеют однозначных ответов. Мы увидели, как публика, критики и сами художники выступают в роли судей, пытаясь найти свое место в этом новом алгоритмическом ландшафте. От коммерческих игр с «естественным интеллектом» до глубоко личных рефлексий о памяти и идентичности — ИИ бросает вызов нашим привычным представлениям об искусстве. Именно это столкновение с неизвестным, этот поиск баланса между доверием к алгоритмам и сохранением критического мышления становится ключевой задачей для понимания будущего искусства в эпоху цифровой трансформации.

ГЛОССАРИЙ

Арбитр (от лат. arbiter — «судья, посредник») — лицо, выбранное сторонами для разрешения спора. В более широком смысле арбитр — это тот, кто выносит суждение, оценку, принимает решение. В контексте главы это понятие приобретает особое значение, отражая сложную динамику взаимодействия между ИИ-искусством и миром людей. Арбитром может выступать как отдельный человек (критик, зритель), так и социальные институты, а также сами алгоритмы, оценивающие и отбирающие произведения, созданные ИИ. В эпоху алгоритмического искусства роль арбитра становится ключевой для определения места и ценности этой новой формы творчества.