Кабаков: человек, включивший в себя всё

Художественный журнал» (2023. № 123) посвящен Илье Кабакову. В номер вошли аналитические статьи, посвященные его искусству, эпизодам биографии и художественной методологии, а также воспоминания коллег и друзей Кабакова.

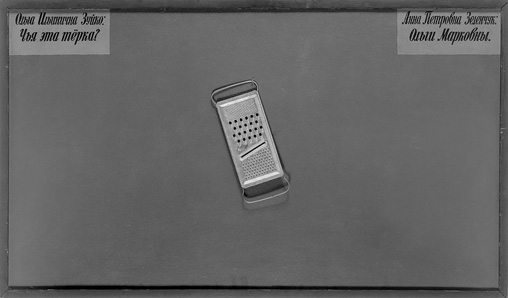

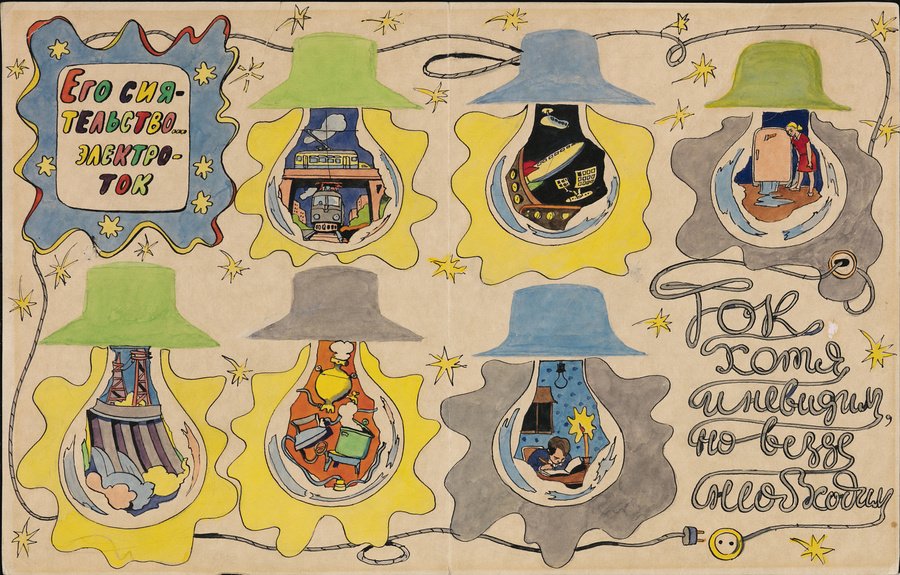

Не меньше, чем с инсталляциями, Кабаков ассоциируется с сочетаниями визуального образа и текста. По свидетельству Георгия Кизельватера, для Кабакова изображение «не имело права на самостоятельное существование, если не содержало или не включало в себя некий текст-комментарий, поскольку бесконтрольная интерпретация визуального образа зрителем была опасна для художника своей непредсказуемостью и потому требовала непременного сопровождения картинок чем-то вербальным» (9).

Интересно, что сам Кизельватер еще в 1970-е годы интерпретировал этот художественный ход как «усложненную вариацию книг для детей». Отчасти этим преобладанием литературного начала обусловлено его определение московского концептуализма как нарративного концептуализма (12). Напомню, классическая номинация этого течения, принадлежащая Борису Гройсу, — московский романтический концептуализм — отсылает к корням в романной традиции.

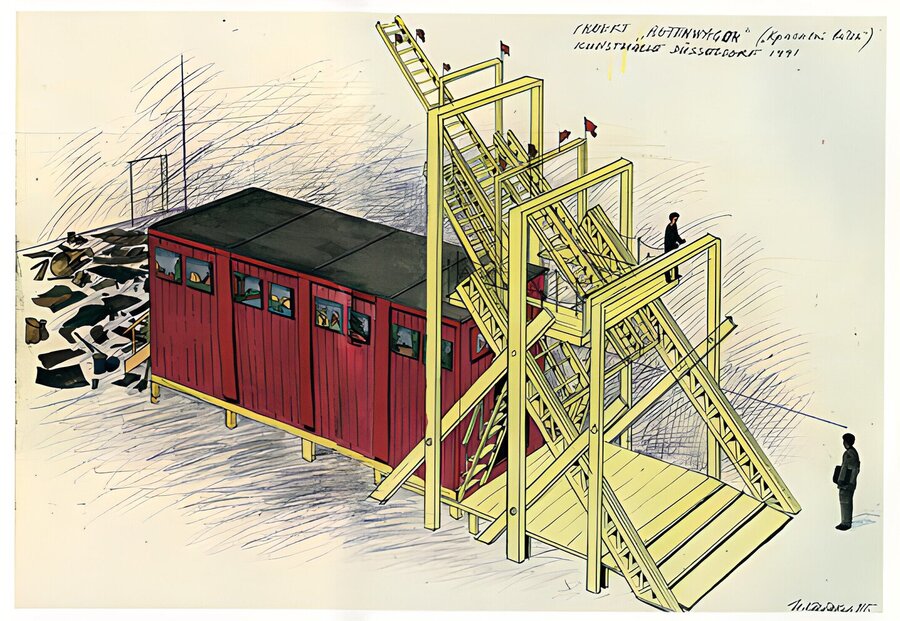

Илья Кабаков. Его сиятельство ток. Эскиз иллюстрации, журнал «Мурзилка», 1970е

Мастерами делаются. Эскиз иллюстрации, журнал «Мурзилка», № 5, Москва, 1988

Персонажи и тела

Неслучайно Кабаков много писал, а важнейшим понятием нонконформистского искусства 1970-х годов был, как замечает Андрей Ерофеев, персонаж, изобретенный Комаром и Меламидом в 1972 году в ходе работы над проектом «Соц-арт». Произведения концептуалистов и близких к ним художников «фонили „персонажностью“» (17-18), анализ и генеалогию которой как эстетической конструкции читатель найдет в статье Ерофеева. Это театрализация, при которой художник

выступает в ролях драматурга и режиссера-постановщика, а потом уже — актера, исполняющего роль персонажа, и сценографа, рисующего реквизит. Но главная его задача — придумать персонажа и составить мизансцену. Если эта мизансцена подготовлена для показа публике самого действия, разыгрываемого персонажем, то перед нами перформанс. Если же мизансцена представляет как бы уже свершившееся и герой пьесы покинул помещение, оставив после своего действия лишь декорации и реквизит — это инсталляция (19).

Один из персонажей Кабакова — его дублер, только не выставляющий картину саму по себе, а встраивающий ее в инсталляцию. При этом «эстетическом мерцании» ее вид и смысл существенно менялись (напр., одна из работ метафизической «белой» серии попала в инсталляцию «Десять персонажей» (1988) о коммунальном быте).

Илья Кабаков/Эмилия Кабакова. Десять персонажей. 2003

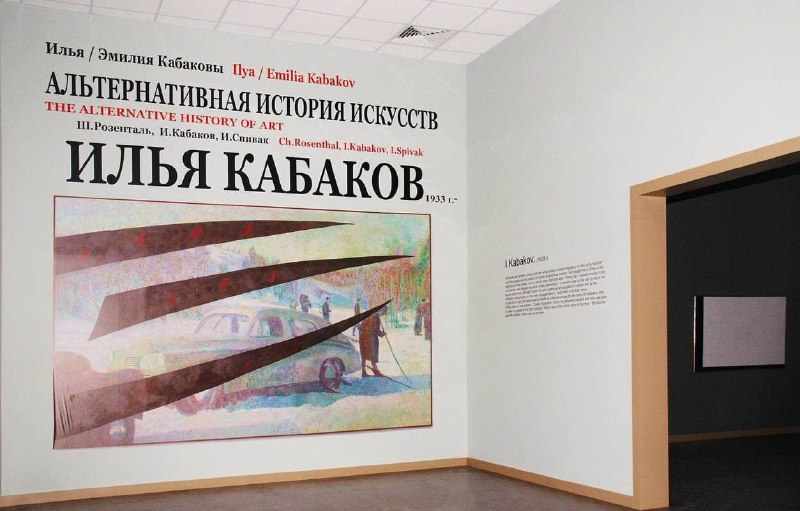

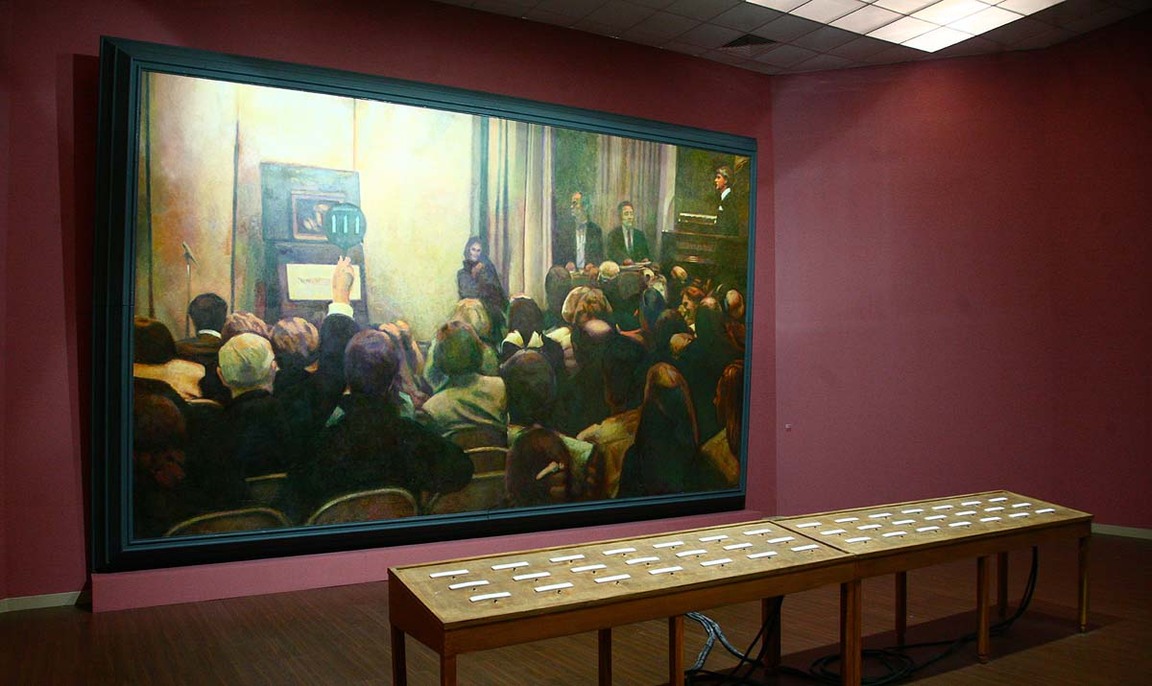

Тему персонажей продолжает Виктор Мизиано в своем анализе ретроспективной выставки «Альтернативная история искусства» (2008, Москва), которая знаменовала возвращение Кабакова в Россию. В центре внимания Мизиано — противоречивая кабаковская концепция авторства и идея коммунального тела в контексте советской консервативной модернизации и биографии самого художника. Мизиано подчеркивает традиционалисткое и мистифицирующее понимание русской культуры Кабаковым. Последний противопоставляет ее искажающему советскому опыту, который порождался коммунальным телом, и помещает в ее центр «темное, национальное, сакральное ядро» (37). Мизиано реконструирует диахроническую и синхроническую модели истории, заложенные в московскую ретроспективу Кабакова, и сложные отношения его поколения с западным модерном. Последние и породили осознание этим поколением конвенциональности художественного языка и начало рефлексии над ним, ознаменовавшее рождение московского концептуализма. В частности, этих художников интересовал не язык как система, а

язык в действии, т. е. деятельность людей по использованию языкового кода, употреблению знаковой системы. Говоря иначе, московских концептуалистов интересовало то, что семиология называет речью (41).

Илья Кабаков / Эмилия Кабакова. Альтернативная история искусства. 2008

Концептуалисты осознали, что принадлежат коммунальному телу через язык, отсюда московский коммунальной концептуализм, определявшийся как «рефлексивная составляющая речевой коммунальности». Персонажи же во многом возникли как художественное осмысление многообразия типов коллективного тела, при котором переопределяется идея авторства и художественный объект создается художником от имени вымышленного героя. В совокупности эти открытия приводят к тому, что «творчество становится неотторжимым от перформативного поведения самого художника» (42). Кабаков формулировал это как задачу быть персонажем самого себя, а Мизиано называет эту идею сном автора, сопоставляя ее со «смертью автора» Ролана Барта.

На московской ретроспективе Кабаков явил себя «персонажем самого себя» как минимум дважды — создав персонажа Илью Кабакова, от имени которого представил часть экспозиции музея «альтернативной истории искусства», а также инсценируя «сон» на пресс-конференции и открытии выставки <…>

Автор у русского прото-постмодерниста не умирает, а находит себя в некой зоне сна, небытия, откуда он продолжает незримо управлять художественной структурой. Художник, представляя себя спящим посреди высшего триумфа своей жизни, предлагает себя в качестве первоисточника и места схода разбегающихся в разные стороны цепочек неразрешимых противоречий (42).

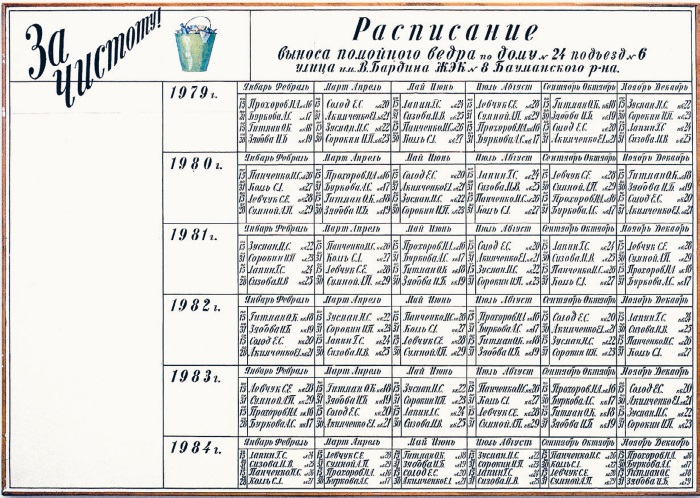

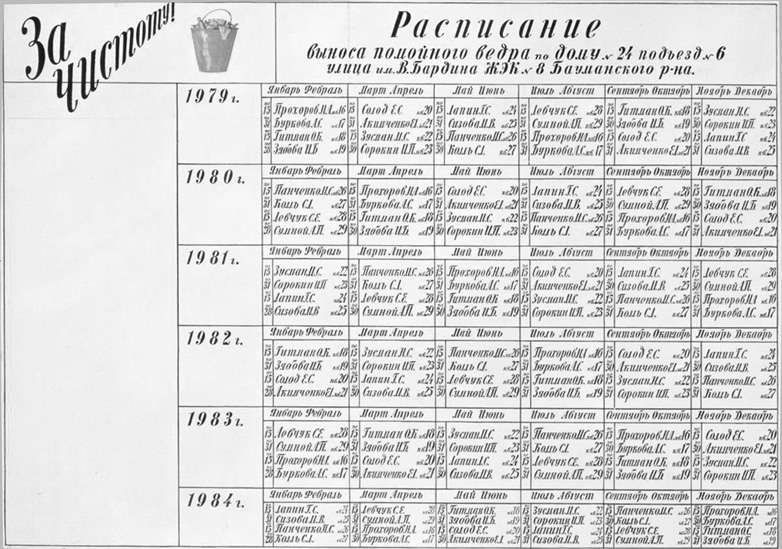

Хаим Сокол усматривает в коммунальном теле исток интереса Кабакова и художников его круга к языку. Анализируя тексты к инсталляции «Коммунальная кухня» (1994), он показывает обусловленность специфического использования языка постпамятью о революционном истоке общества и крушении революционных надежд. Коммунальная кухня в советском обществе, по Соколу, выполняет ту же функцию, что гостиная в обществе буржуазном: конститутивное публичное пространство (само)репрезентации и общения.

Разница в том, что в коммунальной квартире, этой «катастрофе интимности», «люди объединены по необходимости, вынужденно, по злой воле судьбы и государства» (49). Это общность не семьи, а «советского народа», единственные воспитываемые для выражения чувства — долг и любовь к Родине. Здесь «идеология говорит устами каждого отдельного человека. Каждый становится не целью, но средством идеологии. Советский человек — как радио» и не умеет выражать ни чувства, ни мнение.

Илья Кабаков / Эмилия Кабакова. На коммунальной кухне, 1991

Илья Кабаков

Илья Кабаков. Инцидент в коридоре возле кухни, 1989.

Язык идеологии в пространстве коммунальной кухни превращается в карго-культ. Из обломков этого языка обитатели квартиры делают в основном копья и топоры, которыми убивают друг друга. Кабаков показывает нам в своих инсталляциях именно эту катастрофу. Но он входит в пространство советского языка не через парадный вход, как это делают, например, соц-артисты, а через черный, который ведет прямиком на кухню (51).

Несколько иначе о том же размышляет Сергей Ситар:

ведущим тропом Кабакова и всего тогдашнего концептуализма был выход из состояния загипнотизированности социально-идеологической репрезентацией мира — и выход, что существенно, в какое-то абсолютно нескоординированное этой репрезентацией, «дикое», «заэкранное» пространство (100).

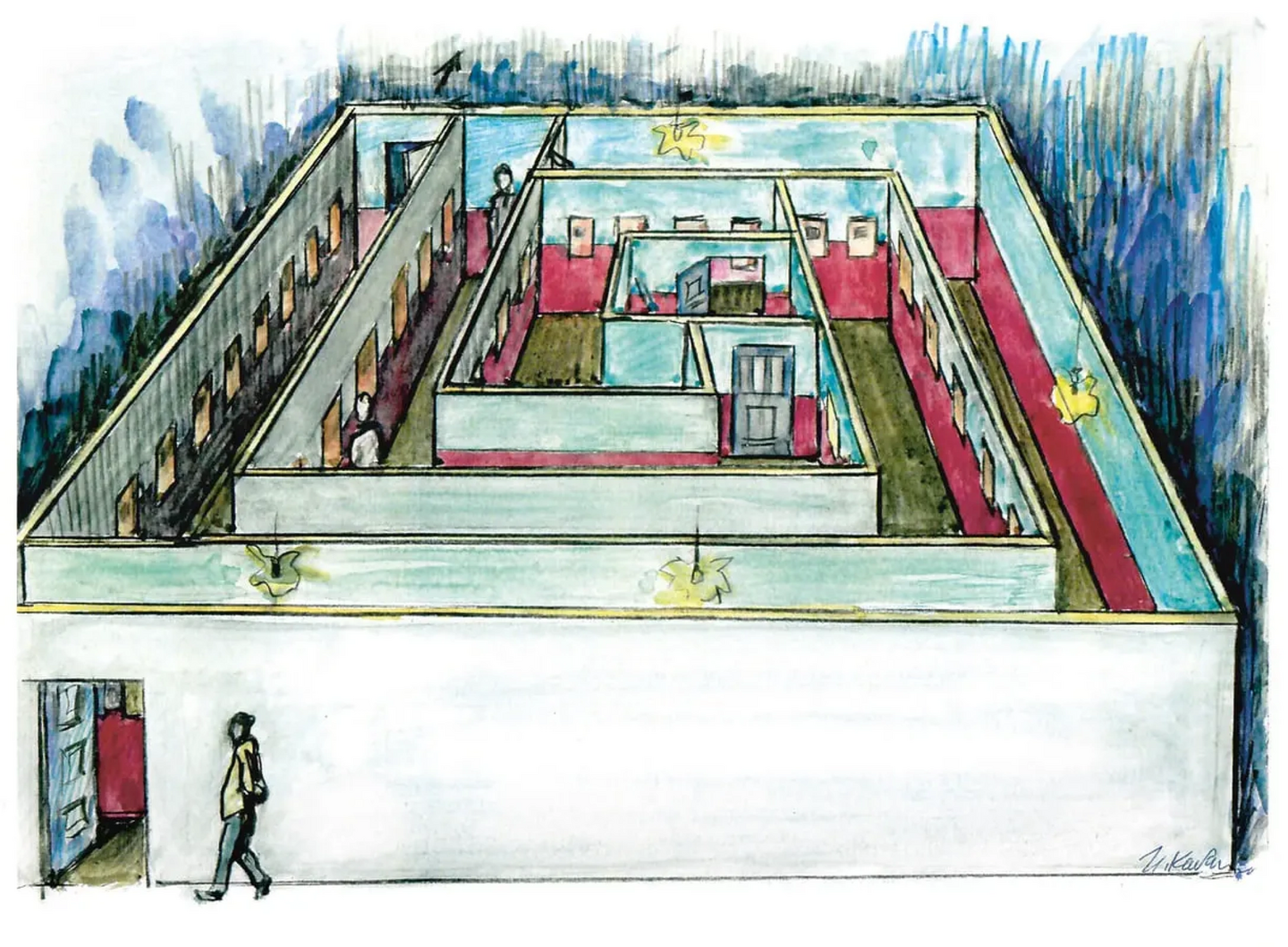

Контексты

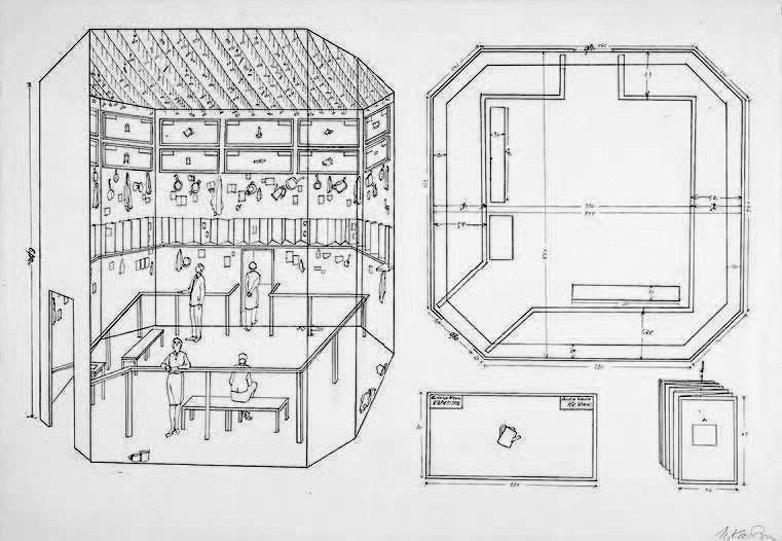

Более подробный анализ материальности коммунального пространства читатель найдет в статье Татьяны Мироновой, которая посвящена документальности очень личной работы Кабакова, инсталляции «Лабиринт (Альбом моей матери)» (1990). По поводу нее он писал: «Когда я думаю о мире, в котором прошла жизнь моей матери, и пытаюсь представить себе сжатый образ ее жизни, в моем воображении возникает длинный темный коридор, где я блуждаю, как в лабиринте, и где за каждым поворотом, за каждым изгибом обнаруживается не мерцающий вдалеке свет выхода, а все тот же грязный пол и все те же серые, пыльные, обшарпанные стены, освещенные тусклым светом сорокаваттной лампочки…»» (106).

Илья Кабаков / Эмилия Кабакова. Лабиринт (Альбом моей матери), 1990.

Обсуждение связи искусства Кабакова и советского контекста продолжает Дмитрий Галкин. Согласно его интерпретации, Кабаков акцентирует внимание на проблеме того, как возможно мыслить «советское». Для него это прежде всего текстовая реальность — герметичный круг идеологических смыслов и тропов. В этом смысле «мир кабаковских героев словно бы собран как гротескная постмарксистская критика советского идеологического режима» (107). Вся коммунальность — лишь воплощение языкового идеологического абсурда. Такой взгляд на советскую действительность, отмечу, сближает Кабакова с изгнанным из СССР логиком и писателем Александром Зиновьевым. Его произведения, особенно роман «Зияющие высоты» (1976), реконструируют логическую и экзистенциальную абсурдность этой действительности.

По замечанию Екатерины Лазаревой, кабаковская «ненависть к советскому, в период холодной войны еще востребованная на Западе, в эпоху глобализации и политики идентичности превратилась в самоэкзотизацию, перестала вписываться в новые повороты академического дискурса и художественного контекста» (28, см. также 81). Однако осмысление Кабаковым советской действительности остается актуальным для российского контекста. К тому же, как отмечает Арсений Жиляев, Кабаков вовсе не отказывался от советского опыта, скажем, ради западной эстетической моды. Более того и после эмиграции художник продолжал вести себя «как маленький человек из СССР» (53-54) и интересовался, как он выражался, «предметами средней, мерзкой советской действительности».

Илья Кабаков. Он спрятался, 1988

В центре внимания Жиляева — динамика связей между биографическими моментами и художественной методологией Кабакова. Вкратце,

умение быстро адаптироваться под ситуацию и играть необходимую для минимального в ней присутствия (то есть выживания) роль, умение имитировать, симулировать, будь то роль «хорошего русского художника» на Западе, приличного иллюстратора в СССР, колориста в школе, оформителя ЖЭКа, реалиста, авангардиста, даже самого Кабакова в инсталляциях, и прочее и прочее — определяющие характеристики концептуального метода художника. Но в некотором смысле — это уже оформление, конкретное решение проблемы побега из-за решетки (54) <…> после отъезда из СССР происходит окончательное преодоление идеи автономии живописной плоскости, семантически слипающейся с негативно понятой решеткой, и перех

Различие двухмерной решетки и трехмерного пространства, на которое указывает Жиляев, маркировано для Кабакова политически как различие несвободы и свободы говорить, видеть или делать. Решетка — это, в духе Краусс, мифологема модернистов, наследие авангардистов вроде «школьного директора» Малевича, но также символ советской действительности, коммунальной квартиры (62). Ощущение же пространства, как отмечает Сергей Ситар вслед за Жиляевым, первично в инсталляциях Кабакова (96).

Илья Кабаков / Эмилия Кабакова. Он потерял рассудок, разделся, убежал голым, 1990

Илья Кабаков. В шкафу, 1997

Эту первичность пространства иначе понимает Монастырский: не как чаемую свободу, а как особенность исходного, родного для Кабакова топоса:

Мы все тут, русскоязычные, отстаем от западного мира в культурно-цивилизационном смысле, лет на двести, ментально (и нравственно) пребывая больше в пространстве, а не во времени <…> В пространстве часто дуют сильные ветра, и мы все тут вынуждены, в наклонном положении противостояния этим ветрам, как-то пребывать на краю Логоса, цепляясь из последних сил за долетающие к нам звуки Баха, тишину Кейджа, поэзию Гете и Томаса Манна. Так же, как это происходило у Пушкина, Льва Толстого, Чехова, Блока, воспитанных в европейской культуре. Все работы Кабакова созданы на этой границе сильного ветра между Западом и Востоком, между Пространством (восток) и Временем (запад). В&

Свобода, ассоциируемая с пространством в реконструкции Жиляева, — скорее духовного, чем рационального толка. Инсталляционная форма, показывает он вслед за Кабаковым, сама мифологизирует: это капище, место магического реализма.

И хотя культовая ценность произведения снижается, а экспозиционная — растет, именно внутри «здесь и сейчас» инсталляции посредством опыта посещения выставки сохраняется аура, реликтовый религиозный фон искусства (66).

Это возвращение к эпосу Жиляев трактует как смену решетки квестом. Квест связан с постструктуралистской проблемностью и поиском освобождающего решения в противовес структуралистскому выбору из наличных альтернатив.

Квест — магистральная тенденция в искусстве, которой принадлежит и research-based art с его запутанными инсталляциями и претензией изменить мир через ритуально-магическую по сути работу с формулами исков и документов. Примечательно в этой связи, что возврат Кабакова к живописи в поздний период творчества связан, по его собственному признанию, с желанием остаться после смерти в памяти людей. Музеи пока не могут удовлетворительно сохранять инсталляции, другое дело — живопись, несущая индексальный след (68).

Кабаков эзотерический

Однако чаще в связи с Кабаковым все же обсуждают его инсталляции. Об их связях с архитектурой — диалог Сергея Ситара и Андрея Монастырского. В свою очередь, статья Валентина Дьяконова посвящена отдельному сюжету. Во второй половине 1980-х годов Кабаков создал серию инсталляций с маленькими белыми человечками, которые выглядели странно и чужеродно в контексте его искусства. Дьяконов сопоставляет их с другими фигурами кабаковского «космоса смыслов»: мухами как единицами (советской) коллективности и ангелами, вводящими прожитую жизнь в поле вечности. Разница в том, что в случае белых человечков художник играет в визионерское искусство: он отступает и позволяет этим пришельцам, которые оказываются человеческими душами, следовать своему пути через кабаковские инсталляции прочь из мира (74-75). Дьяконов трактует это как заимствование Кабаковым гностического мотива творения жизни как зачатия или же сюжета о зачатии из ранней голландской живописи Иисуса светом (77).

Религиозным мотивам посвящена также статья Николая Ухринского, который анализирует связи между эзотерическим и экзотерическим уровнями в работах Кабакова. В центре его внимания — то, как Кабаков стал частью глобальной арт-системы, застав ее рождение в момент своего приезда. Этим моментом совпадения стала выставка «Маги Земли» Жан-Юбер Мартена в Париже в 1989 году, в которой принял участие Кабаков и которая считается одним из символических начал эпохи глобального искусства. Интересно, что, по Ухринскому, эзотерическое содержание работ художника было необходимо глобальной арт-системе как знак инаковости советского искусства в лице Кабакова, но само по себе отфильтровывалось (90-91).

Илья Кабаков. Метафизический человек, 1989

Эзотерическую линию трактовки искусства Кабакова поддерживает Галкин. Он обращает внимание на в общем-то очевидный факт: собирая свои тотальные инсталляции из советских вещей, Кабаков действует как этнограф материальной культуры, только вскрывает в ней сакральные, духовно-мистические слои. Словом, его искусство — мистическая этнография, а поэтика — поэтика клаустрофобного уюта (107). «В мистической этнографии тотальность надломленного инсталлированного мира служит лишь мостом к тотальности „духовного подвига“, цель которого — выскользнуть из-под вездесущей внутренней колонизации.

Илья Кабаков. Без названия, 1978

Кабаков делится с нами своим методом художественной деконструкции этого тотального всепоглощающего процесса, показывая, что на когнитивном уровне он может потерпеть фиаско, встречаясь с силой маленького человека-демиурга» (108). Галкин вписывает Кабакова в метамодернистский поворот, так как для его инсталляций важна аффективная сила отсутствующего героя, а их действенность задается «скорее драматургией какой-то особой кабаковской искренности, а не жесткой постмодернистской иронии, рассыпающей смыслы» (109).

Этнографический момент в искусстве Кабакова привлекает и Юлию Тихомирову, однако она прочитывает россыпи вещей в его инсталляциях как коллекцию. Коллекционируют персонажи Кабакова, маленькие люди (прежде всего из «Десяти персонажей» (1988)), чтобы сбежать из действительности в искусственный мир, создаваемый коллекцией (117). Страсть к коллекционированию художник сохраняет и в поздний период: «окончательно перейдя в живопись, Илья Кабаков сохраняет страсть к репродуцированию частей мира истории искусства, волшебного мира, к коллекционированию на холсте, реализующемуся в мотиве „картина в картине“» (120).

Илья Кабаков / Эмилия Кабакова. Инсталляция Красный вагон, 1991

Более краткий, чем жиляевский, обзор эволюции искусства Кабакова дает Екатерина Лазарева. Она показывает его движение с позиции тех, кого не возьмут в будущее, через позицию берущего в будущее в число тех, кого взяли в будущее. Если на первом этапе он сводил счеты с авангардизмом и «отвергал любые претензии на переустройство жизни, даже романтическое „изменение мира“, а конструктивное начало авангарда воспринимал как авторитарное» (28), то затем стал «большим начальником», по сути, куратором и кодификатором московского концептуализма как явления и занял место на вершине культурной иерархии. (Некоторые штрихи к карьерной стратегии Кабакова дает и Кизельватер (12-14).) Правда, для всех ли поколений существовало это первенство Кабакова? Скорее это поколенческий момент, о чем свидетельствует беседа Ивана Новикова и Димы Филиппова: для поколения тридцатилетних он — только праотец, большой, но далекий (137-138).

Как бы то ни было, Кабаков — собеседник. В своих воспоминаниях, завершающих номер, Вадим Захаров подчеркивает, что деятельность концептуалистов всегда была художественно-текстовой: «работа с текстом в нашем кругу была естественным делом. Литературные и аналитические тексты, комментарии редко отделялись от визуального искусства, акций, создавая подчас непростой визуально-текстовой образ» (146). Можно быть уверенными, что такая двойная природа художников этого круга и особенно Кабакова оставляет им широкий круг собеседников и позволяет продолжать жить в настоящем и будущем.

Источник:

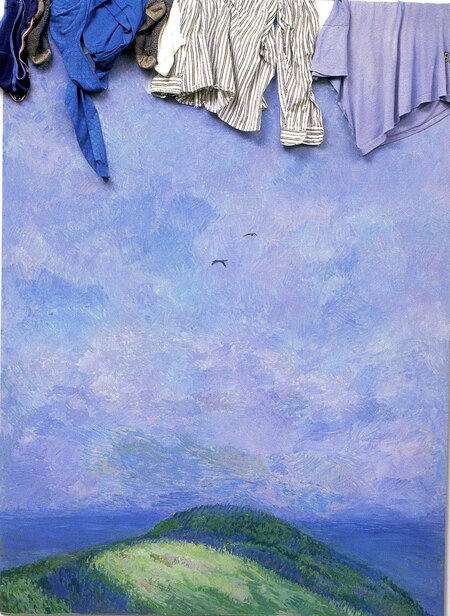

В оформлении использована работа: Илья Кабаков. Пейзаж с горами, 1989