Послевоенный перелом в фильмах японских режиссеров 60-х годов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция 2. Вопрос поколений

«Вкус сайры (1962)» Ясудзиро Одзу «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

3. Вопрос личности

«Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

4. Заключение 5. Список источников

КОНЦЕПЦИЯ

Оккупация и послевоенный перелом в Японии, произошедшие после Второй Мировой войны, привели к резким и, можно сказать, болезненным изменениям во всех сферах жизни в этой стране. Повседневная жизнь японцев изменилась, что повлекло за собой определенные настроения.

Внутри японского общества была растерянность, и, безусловно, эта атмосфера отразилась на кинематографе того времени.

Несмотря на кризис, в это время множество студий и независимых режиссеров продолжали заниматься производством фильмов. Интересно рассмотреть на примере разных кинолент с разными жанрами, как этот переломный момент в стране повлиял на поднимаемые темы и используемые приемы.

Целью данного исследования является рассмотрение фильмов разных режиссеров 60-х годов с точки зрения сюжета и приемов, а также выявление общих черт и различий в отображении настроений общества в этот период.

Задачей исследования является анализ различных методов и приемов, применяемых разными режиссерами в своих фильмах в этот период.

Я взяла несколько фильмов периода 60-х годов: «Вкус сайры (1962)» Ясудзиро Одзу, «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима, «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара, «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура, «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото.

Мой выбор обусловлен тем, что эти картины представляют разные жанры и фокусируются на разных аспектах, но при этом обращаются к некоторым общим темам, которые в той или иной мере отражали настроения и проблемы японского общества в указанный период. Я хотела бы изучить, каким образом режиссеры освещали эти проблемы.

Я беру фильмы именно 60-х годов, потому что на этот период пришлись радикальные проявления в сфере культуры, кино и социальных идей. А еще тогда возникла «новая волна» в японском кинематографе, которая стала эпохальной для развития кино и сильно повлияла на последующие десятилетия. В этот период появились многие яркие и талантливые режиссеры, которые стали ключевыми фигурами «новой волны» и создали ряд знаковых фильмов.

С указанными фильмами периода 60-х годов японского кинематографа мы можем рассмотреть две основные категории проблем, которые они затрагивают: «вопрос поколений» и «вопрос личности».

По этому принципу построена рубрикация исследования, которая позволяет проанализировать рассматриваемые фильмы с разных сторон. В ходе анализа я выделяю разнообразные приемы и методы, которые кинематографисты использовали для передачи схожих тем. Это может быть использование особых приемов съемки и монтажных техник, а также развитие сюжетных ходов. Этот подход помогает глубже понять и оценить режиссерские приемы и их влияние на выражение заданных тем. Таким образом, при анализе каждого фильма в отдельности, раскрывается богатство искусства кинематографа 60-х годов и обнаруживаются тонкие нюансы, которые дополняют общую картину исследуемого периода.

ВОПРОС ПОКОЛЕНИЙ

«Вкус сайры» (1962) Ясудзиро Одзу

Ясудзиро Одзу был режиссером, который снимал семейные, наспешные картины про повседневную жизнь. В своих послевоенных фильмах Ясудзиро Одзу снимал только семейные драмы, иногда даже схожие по сюжету, но передающие лейтмотив разрушения традиционных устоев, который фигурировал во всех его картинах.

Фильм Ясудзиро Одзу «Вкус сайры» 1962 года был последней картиной снятой режиссером. В центре повествования трагедия героя по имени Сюхэй Хираяма, который не смог смириться с тем, что его дочь Митико ушла во взрослую жизнь, выйдя замуж. Как и все киноленты Одзу, «Вкус сайры» отличается неспешным, «созерцательным» повествованием с акцентом более на взаимодействия и переживания персонажей, чем на сюжет. Медленное разрушение японской семьи, традиций, неотвратимо идущее вперед время также здесь присутствуют.

Сюжет пронизан мотивом одиночества и покинутости. Главный герой не хочет отпускать дочь замуж, потому что боится остаться один. Старый бывший учитель, который не отдал дочь замуж, но все равно страдает от одиночества.

В будничных разговорах часто есть темы про детей, покидающих дома или что до войны люди были не так одиноки.

Из-за индивидуализации семей пожилой родитель оставался в одиночестве (особенно если второй супруг погиб).

Кадры из фильма «Вкус сайры» (1962) Ясудзиро Одзу

Кадры из фильма «Вкус сайры» (1962) Ясудзиро Одзу

Мотив одиночества подчеркивается множественными кадрами с пустым домом.

Кадры из фильма «Вкус сайры» (1962) Ясудзиро Одзу

Одзу часто выстраивает кадры так, чтобы композицию можно было выстроить по сетке. Это подчеркивает статичность, которая характерна для его картин.

Часто герой говорит прямо в камеру, нарушая правило 180 градусов. Это служит для усиления погруженности зрителя, нахождения внутри событий.

Кадры из фильма «Вкус сайры» (1962) Ясудзиро Одзу

«Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

В отличие от Ясудзиро Одзу, который был представителем старой школы, Нагиса Осима является представителем новой волны. Конфликт в его фильмах показан более резко, для неспешности и некой трансцендентности здесь нет места.

«Повесть о жестокой юности» — это тоже драма, но это криминальная драма, которая насыщена яркими эмоциями, динамичными кадрами и остросоциальными вопросами. Во внимание берется новое поколение, но фокус направлен больше на то, как они «выживают» в этом новом мире.

С первых же кадров нас погружают в такие сцены как попытка изнасилования и избиение, тем самым задавая настроение всему фильму.

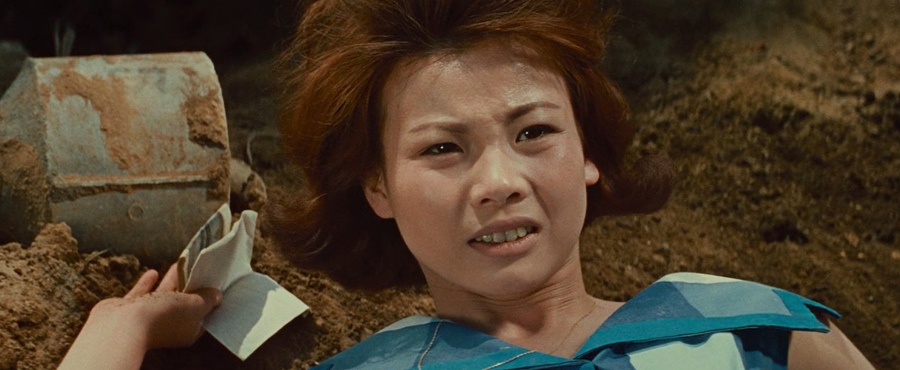

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Что интересно, режиссер также вставляет хроники с демонстрациями, столкновениями протестующих с полицией и горящими машинами. Этот прием хорошо работает на задавание контекста того, что происходило в данной эпохе.

Демонстрации происходят и в самом фильме, например на фоне, когда герои разговаривают друг с другом. В этом эпизоде можно отметить как хаотично двигается камера в городском пространстве.

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Кадр из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Что типично для фильмов новой волны в Японии — здесь постоянно пересекаются темы эроса, смерти и технологий.

Если говорить об эросе, то это практически всегда насильственный эрос. Думаю, это связано с тем, что раскрепощение (в том числе и европеизация) в Японию пришло насильственным путем после оккупации. Это был болезненный процесс, к которому общество было не готово и не хотело этого.

Машины же здесь выступают в роли метафоры преобразования и модернизации.

Киоши несколько раз насильственным путем заставлял Макото вступить с ним в половую связь.

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Кадры с машиной и насилием идут друг за другом.

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Деньги и машины — здесь это метафора на что-то разлагающее, пришедшее с той капиталистической машиной. И эти же вещи становятся для главных героев причиной погибели.

Макото и Киоши, хотя принадлежат новому поколению, не выражают свой протест своими действиями, а скорее погружаются на дно из-за невозможности реализации своих мечтаний.

Даже когда герои хотят выбраться из той ситуации, в которой оказались, то их нагоняет бывшая любовница Киоши на машине, а потом оплачивает их проезд на такси, когда они пытаются от нее уехать.

Снова машина, деньги и прошлые ошибки связанные с эросом, не дают героям выбраться.

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Также здесь возникает конфликт поколений, когда, например, старшая сестра пытается вразумить главную героиню. Каждый раз между представителями разных поколений есть визуальное разграничение в виде пространства или перегородки.

Кадры из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

Финальный кадр где лица главных героев, подвергшихся насилию, сходятся рядом друг с другом. Макото погибла в линии связанной с эросом и желанием. Киоши погиб в линии убийства, насилия и денег. Технология тоже становится здесь решающим фактором, так как девушка пострадала, выпрыгнув из машины.

Кадр из фильма «Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима

ВОПРОС ЛИЧНОСТИ

«Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

Фильм «Чужое лицо» относится к жанру фантастики и ужасов, где мы наблюдаем за трагедией главного героя, который в результате несчастного случая буквально потерял свое лицо (химический ожог).

Хироси Тэсигахара берется за экранизацию одноименного романа Кобо Абэ, где главной темой является потеря идентичности и разрыв между внутренним и внешним «я».

Первое, что бросается в глаза — автор объединяет в картине какие-то устаревшие формы кинематографа: квадратное соотношение сторон и черно белая цветовая схема, и приемы, которые относятся к авангарду: «остраняющие крупные планы, резкие масштабы, рентгеновские снимки, скачкообразные переходы, обратная проекция, а также скошенные, фрагментированные и стилизованные иным образом композиции» (1).

Можно сказать, что герои находятся в среде, которая объединила в себе что-то традиционное и что-то пришедшее извне и мутировала в странную новую форму. Возможно эта среда — это один из метафорических факторов дереализации главного героя.

Кадры из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

Кадры из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

Кабинет врача выглядит довольно необычно и очень похож на витрину, где очень много стекла (перегородки, мензурки). И за этой холодной и безэмоциональной витриной происходит эксперимент-преобразование, где подвергается изменению одна из главных деталей определяющих сущность и личность человека — его лицо. Это все вызывает ощущение чужеродности происходящего.

Кадры из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

В фильме также есть второй сюжет, который рассказывает о девушке, получившей травму лица в результате событий в Хиросиме и Нагасаки. Ее история внезапно переплетается с основным сюжетом после того, как главный герой рассказывает о том, как он смотрел определенный фильм в кинотеатре. Я полагаю, что это именно тот фильм, который он смотрел.

Интересно сделана переходная сцена, когда кажется, что экран основного сюжета «выжигается» и переключается на другую историю. Сначала мы видим широкоформатный кадр, который затем снова превращается в квадратный, когда нам показывают изуродованную часть лица девушки.

Кадры из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

Эти вставки действуют неким, я бы сказала, «отрезвляющим» приемом, когда нас вытаскивают из фантастического повествования на манер истории про Франкенштейна в реальность, которая действительно произошла. Второй сюжет связывает идею потери идентичности и дереализации из первой истории с трагедией, произошедшей в Японии во время Второй мировой войны.

На кульминационном этапе происходит достаточно сюрреалистическая и даже жуткая сцена, где герои проходят сквозь толпу, где все облачены в обезличенные маски. Это сцена соотносится с речью доктора о мире полной свободы и безнаказанности, где личность больше ничего не значит. Ведь достаточно надеть маску, и никто не узнает, какие поступки ты совершаешь.

Мы видим, что маска действительно освобождает главного героя в его поступках. Это не маска завладела им, так как жена легко его узнает, просто поговорив с ним. Маска пробуждает в нем чувство безнаказанности, и это искажает его личность прямо как те стеклянные колбы в кабинете доктора.

Кадры из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

Кадр из фильма «Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара

«Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

Сехэй Имамура снял документальный фильм про реальный случай пропажи человека в Японии. Весь фильм состоит из интервью с теми людьми, которые знали этого человека.

И здесь действительно есть ряд интересных и символических вопросов, связанных с различными аспектами съемки и монтажа.

Во-первых, это его отношение к самому методу съемки и монтажа. Часто происходит рассинхронизация звука и изображения, параллельное повествование нескольких сцен, сменяющих друг друга, необычные ракурсы, и все это нас отсылает к такому явлению как «Синема верите». Главный принцип здесь — киноаппарат по сути своей более совершенен, чем человеческий глаз, и нужно использовать все, что нам может быть «киноглаз», чтобы добиться определенного эффекта.

Кадры из фильма «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

Во-вторых, помимо разделения технического «киноглаза» и обычного человеческого видения, здесь присутствует мотив разделения сельской жизни и городской. Кстати, очень интересно, что режиссер включил сюда кадры, где происходит разговор с медиумом, что добавляет присутствие еще одного «сверхъестественного» глаза.

Кадры из фильма «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

Кадры из фильма «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

Мы узнаем многое о человеке просто со слов других людей из его окружения, хотя ни разу не видели его. И снова встает вопрос о личности — наша личность это мы сами, или то как нас видят другие, или то что о нас думают о наших поступках?

Наконец, фильм переходит в режим фикции, сообщая зрителю о том, что мы не можем быть уверены в достоверности происходящего. Это добавляет степень неопределенности и растерянности, а также вызывает вопросы о реальности и истине. Что в этом фильме является правдой, а что — просто вымыслом? И как это влияет на нашу интерпретацию и понимание происходящего?

Кадры из фильма «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

Падение стен, природа человеческой идентичности, вопрос о границах правды и лжи, что из себя представляет память: здесь поднимаются все эти темы.

Кадры из фильма «Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура

«Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Тосио Мацумото любил играть с монтажными приемами и киноязыком в принципе. Его фильм «Похоронная процессия роз» можно назвать паззлом из деталей которые не подходят друг к другу, но в итоге все равно составляют какой-то единый образ.

Одно из явных пересечений, которое можно проследить в этом фильме, — это эрос и смерть. Роза здесь символизирует раскрепощенность, и часто она не только появляется в кадре, но и ассоциируется со смертью. Это заметно даже в самом названии фильма.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Постоянно рифмующиеся кадры и повторяющиеся сцены, смысл которых раскрывается с третьего или четвертого раза. Мы как будто закольцовываемся в этом сюжете, с каждым разом узнавая все больше деталей.

Например, эта фотография с прожжённым лицом мужчины сначала появляется чуть ли не 25 кадром, а потом появляется все чаще и чаще и перетекает в основную сюжетную составляющую. Как будто главный герой не хочет никак вспоминать или комментировать это сначала, но оно как некий ночной кошмар все равно вылазит и в конце становится одним из причин срыва.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Резкие, зачастую тревожные и дезориентирующие переходы и вставки.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Повторы.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Очень близкие планы. Пересвет, видимо как элемент сокрытия чего-то личного и запрещенного.

Мацумото часто использует определенные приемы, которые не повторяются в других частях фильма. Отсутствие последовательности и закономерности в его работе создает дезориентацию и неожиданность, добавляя интриги и загадочности в процесс просмотра. Это стильное решение, которое подчеркивает кинематографическую экспериментальность Мацумото.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Интервью.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Метафора на тонущие и разрушающиеся японские традиции.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

Иногда повествование становится абсурдно комедийным, что никак не объясняется. Я думаю, этому фильму трудно присвоить какой-то определенный жанр.

Кадры из фильма «Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение исследования можно отметить, что все исследуемые фильмы являются отражением послевоенного перелома в Японии и трагедии, пережитой нацией. Они описывают растерянность и потерю в этом новом мире, а столкновение нового и старого поколений выражается через одиночество, разложение традиций и дезориентацию. Несмотря на то, что эти фильмы различаются по жанрам, сюжетам и кинематографическим методам, их объединяет общая тема трагедии и разломленности японского общества.

Стоит отметить, что каждый из этих фильмов не пытается высказать определенное утверждение или сделать вывод, а скорее является своеобразным откликом на пережитые трагические события и рифмуется с общей трагедией нации. Мы видим, что кинематографическая работа в этих фильмах акцентируется на передаче потерянности, травмированности и дезориентации главных героев, а также создании дереализации и размытости личности.

Исследование позволило выявить общие закономерности их содержания, которые лежат в основе каждого из фильмов. Они оказывают влияние на восприятие зрителя и передают всю трагическую смысловую нагрузку.

ИСТОЧНИКИ

James Quandt. The Face of Another: Double Vision [Статья] — 2007 — URL: https://www.criterion.com/current/posts/592-the-face-of-another-double-vision (дата обращения: 16.11.23).

Fernando F. Croce. Review: A Man Vanishes [Статья] — 2012 — URL: https://www.slantmagazine.com/film/a-man-vanishes/ (дата обращения: 09.11.23).

Паксютов Георгий Давидович. О японской киноиндустрии языком цифр // Японские исследования. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-yaponskoy-kinoindustrii-yazykom-tsifr (дата обращения: 04.11.2023).

«Вкус сайры (1962)» Ясудзиро Одзу: https://kino-adze-online.xuzu.ru/104188-vkus-sayry-1962.html (дата обращения: 27.10.23)

«Чужое лицо» (1966) Хироси Тэсигахара: https://2-hd.lorfil.net/3568-chuzhoe-lico-1966.html (дата обращения: 03.11.23)

«Повесть о жестокой юности» (1960) Нагиса Осима: https://2-hd.lorfil.net/37910-povest-o-zhestokoj-junosti-1960.html (дата обращения: 04.11.23)

«Пропавший человек» (1967) Сехэй Имамура: https://ok.ru/video/1590136539758 (дата обращения: 12.11.23)

«Похоронная процессия роз» (1969) Тосио Мацумото: https://vk.com/video174954606_456239267 (дата обращения: 13.11.23)