Особенности костюма женщины-антагониста в японском хорроре

Обсуждая специфику мировой хоррор культуры, при слове хоррор многие сразу вспомнят известные голливудские хорроры: «Кошмар на лице вязов», «Дракула», «Пятница 13-е» и так далее. Тем не менее, в это же время шло активное развитие хоррор-кинематографа и в Азии.

Жанр ужасов ставит фигуру антагониста в центр повествования, превращая его в препятствие на пути к цели главного героя, которой, зачастую, по ходу фильма уже становится банальное выживание.

Протагонист в хорроре без какого-либо антагониста не может более существовать в сюжете, ведь только посредством сталкивания с угрозой зритель может почувствовать желаемый саспенс и страх.

Европейский и американский хоррор строился на эстетики байронизма и романтизма — одинокий герой против всего мира сходит с ума и превращается в антигероя. Хоррор этих культур исследует неизвестное, новое, что связано с течением модернизма, через которое Европа и Америка прошли в начале XX века. Наука и технологии вынуждали людей задуматься об ужасах, которые они приносили с собой.

В Японии же сверхъестественные сюжеты брали вдохновение в местной культуре, развивая жанр такой жанр как кайдан — устный рассказ о сверхъестественном и потустороннем.

Канэто Синдо, «Женщина-демон», 1964 г.

Наиболее яркими чертами кайдана стали призраки как антагонисты: потусторонняя сила была по сути ничем иным как материализованной человеческой злобой и травмой.

В Японии очень распространена идея кармического воздаяния за содеянное, поэтому часто антагонистами становятся уязвимые группы, члены которых проходят через травматические события, что отражается в их внешности и костюме. Японский хоррор известен в первую очередь своим уникальным тематическим содержанием: жанр стремится сфокусироваться на психологической составляющей ужаса и саспенсе. Многие фильмы в этом жанре содержат темы народной религии по типу одержимости, духов и традиционной «магии».

Костюмы так же тесно связаны с народными преданиями и японскими традициями. С их помощью режиссёры стараются сохранить целостных городских легенд. В том числе из-за этого японский хоррор обретает такую целостность в глазах западного зрителя: четкая классификация образов, которая жива ещё со времён театра кабуки и принадлежность атрибутов каждому типажу позволяет смотрящему хорошо понимать происходящее.

В исследовании рассматриваются женские персонажи жанра, так как в японском кино изначально меньше мужчин-антагонистов.

В исследовании так же не рассматриваются хорроры, где нет женщины-антагониста, которая бы не имела физического воплощения.

Таким образом, исследование сосредотачивается на костюмах женских антагонистов в японском хорроре с первой половины XX века и до современности.

Важно отметить, что для изображения антагонисток применяются стандарты красоты, то есть на протяжении всего времени режиссеры играют с идеей привлекательности, причем с идеей женской привлекательности именно в японской культуре. Тем не менее, с вестернизацией кинематографа, каноны красоты, которыми наделены персонажи меняются, так же как и способ съемки. Появляется больше динамики, костюм становится более свободным.

Цель исследования — рассмотреть на примере уже существующих фильмов, как антигероиня в качестве главной фигуры в японском хорроре выделяет фильм и создает целостный стиль жанра ужасов в Японии, выделив особенности, культурно отличающиеся от западного кинематографа.

Также исследование затронет, как глобализация повлияла на одежду и внешний образ японских женщин-антагонистов, а так же на то, что, по мнению автора, должно вызывать страх у зрителя и как это подчеркивает образ героини.

Разные временные рамки выбраны, потому что между ними легче всего увидеть изменения в типировании персонажей. Если в первой половине XX века мы видим сильное влияние театра Кабуки, то во второй заметно сильное влияние Голливуда и мирового кинематографа.

В исследовании будут расцениваться изменения в чертах одежды и гриме персонажей. Хронология идёт от раннего хоррора, плавно переходя к тому, что сейчас называется классикой японского хоррора — кинематографу 90-х и нулевых. По ходу этой хронологии также будет заметно, как сильно трансформируется и дегуманизируется образ на экране с годами, приобретая всё более жуткие черты.

Феминность и уязвимость

Японский кинематограф вырос из театра Кабуки, главная черта представлений которого — жесткая классификация персонажей и отдельный костюм для каждого амплуа.

Тэйноскэ Кинугаса, «Страница безумия», 1926 г.

Основными мистическими персонажами ранних хорроров были призраки онрё — призраки мщения. Именно онрё закрепились как основные антагонисты японского хоррора. Чаще всего это женщины, мстящие за обиду, нанесенную им при жизни.

Кэндзи Мидзогути, «Сказки туманной луны после дождя», 1953 г.

Так как театр Кабуки тесно связан с японскими традициями, то персонажи-призраки в ранних хоррорах основном носили традиционную одежду, такую как кимоно.

Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Режиссерам и постановщикам важно было подчеркнуть такую важную черту онрё как сочетание жестокости и психопатии с очень феминным и уязвимым обликом. Именно этот союз по-настоящему вызывал страх.

В Японии 60-х и раньше феминность всё ещё была связана с традиционным женским костюмом, пастельными и светлыми цветами.

Канэто Синдо, «Черные кошки в бамбуковых зарослях», 1968 г.

Синода Масахиро, «Под сенью цветущих вишен», 1975 г.

Под голливудским влиянием национальные черты костюмов начали меняться (или же вовсе исчезать) к 80-м и 90-м годам, когда японский хоррор эволюционировал в отдельный жанр под названием J-Horror (англ. Japanese horror — японский фильм ужасов).

С этого момента одежда призраков онрё стала более вестернезированной и стала подчеркивать феминность в более голливудском формате: теперь призраки носят белые струящиеся платья.

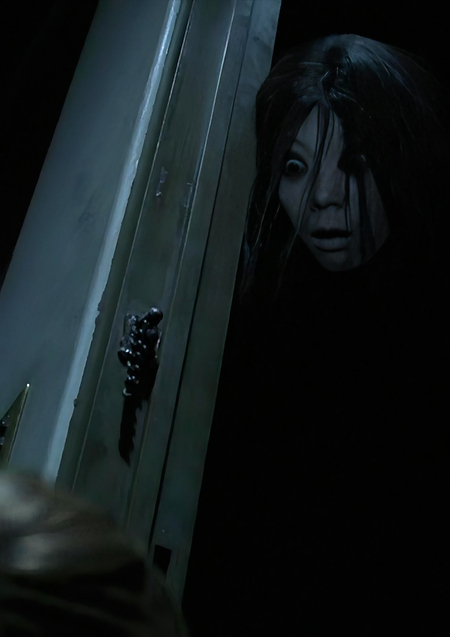

Демонстрация же уязвимости трансформировалась в демонстрацию единственной оставшейся невинности призрака, которым теперь овладевает только жажда мести и крови, как, например, в культовых «Проклятьях» 2004 и 2008 года и «Звонке» 1998 года.

Слева: Тоби Уилкинс, «Проклятие 3», 2008 г. ; Справа: Хидэо Наката, «Звонок», 1998 г.

Антагонистки начинают принимать вид не только красивых «потусторонних сил», но и живых девушек.

Правда, их жажда крови от этого стала не меньше. Так, например в фильме «Кинопроба» 1999 года, главной женщиной-антагонисткой является самая настоящая убийца, которая прячется за всей этой белой одеждой.

Такаси Миикэ, «Кинопроба», 1999 г.

Такаси Миикэ, «Кинопроба», 1999 г.

Иногда сюжет даже затрагивал несовершеннолетних персонажей, которые ходили в школу. Ввиду этого в качестве костюма использовалась традиционная школьная форма.

Айтара Окаво, «Томиэ», 1998 г.

Сион Соно, «Догонялки со смертью», 2015 г.

Тем не менее, многие антагонисты сохранили национальные элементы в костюмах.

Чаще, это персонажи, которых японские режиссёры задумывают не только как страшных существ, но несчастных, неудовлетворённых и травмированных привидений.

Например, в «Близнецах» 1999 года со стороны призрак рассуждает о агрессивностью и животностью человека, а в «Стране Мертвых» того же года призрак — прямая участница печальной истории ушедшей любви.

Слева: Синъя Цукамото, «Близнецы», 1999 г. ; Справа: Сюнъити Нагасаки, «Страна мёртвых», 1999 г.

Силуэт

В западном и европейском кино женский силуэт чаще подчеркивает талию и расходится на бедрах, в то время как в японском хорроре силуэт расходится в районе рукавов и сходится ближе к ступням, ограничивая передвижение актёров.

Ограниченные движения могут быть связаны не только с традиционной ходьбой маленькими шажками, но и со статичной камерой, при помощи которой часто запечатлевают мистических существ в хорроре, подчеркивая их медлительность и вместе с этим необратимость.

Слева: Канэто Синдо, «Черные кошки в бамбуковых зарослях», 1968 г. ; Справа: Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Также важными элементами в костюме на экране становятся его «угловатость» и слоистость: они создают новый силуэт поверх существующей фигуры.

Если европейский стиль одежды того времени стремится к тому, чтобы облегать, то силуэт японского костюма наоборот, освобождает и придает новую форму тому, кто его носит.

Синода Масахиро, «Под сенью цветущих вишен», 1975 г.

В классике японского хоррора 80-х силуэт меняется на менее узнаваемый и четкий.

Во-первых, национальный костюм используется меньше.

Во-вторых, на экранах учащаются движения антагониста, поэтому костюм и силуэт становятся более свободным.

Киёси Куросава, «Пульс», 2001 г.

Киёси Куросава, «Пульс», 2001 г.

Дегуманизация через силуэт

Несмотря на изменения женских костюмов, наличие пространства и воздуха между тканью и телом всё же важнее, чем внешний силуэт.

Мы видим множество складок и слоев одежды на антагонистках.

Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Синода Масахиро, «Под сенью цветущих вишен», 1975 г.

Но со временем из одежды женщин-антагонистов исчезает многослойность.

Они чаще показываются босыми, в порванной одежде, а грим их грим становится более кровавым, подчёркивая телесность и опасность потусторонней силы.

Костюм теперь можно охарактеризовать «мешковатым» и грязным. Он уже работает не на создание нового силуэта, как в случае с ранними хоррорами, а на то чтобы стереть его вообще, превратив фигуру в нечеловеческую.

Хидзо Наката, «Звонок», 1998 г.

Такаси Симидзу, «Проклятие деревни Инунаки», 2011 г.

Красота в несовершенстве

В японском понимании красоты есть такое понятие как «Ваби-саби» (яп. 侘寂, «скромная простота»). «Ваби-саби» описывают как красоту того, что несовершенно, мимолётно или незакончено.

«Ваби-саби» характеризует способность воспринимать прекрасное и предметы искусства в своём естестве, неподдельности и без излишеств. Онрё японского хоррора красивы в своем несовершенстве.

Простота, прорехи, пастельность их костюма, мешковатость — важные свойства костюма антагониста в японских ужасах.

Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Масаки Кобаяси, «Кайдан», 1964 г.

Костюмы японского хоррора отходят как от мимолетного и едва заметного несовершества, так и, что противоречиво, от общих канонов красоты в Японии, таких как, например, симметричность.

Совместная работа операторов и дизайнеров костюмов над симметрией в кадре в сочетании со статикой камеры дает довольно пугающий эффект реальности происходящего, будто ты находишься напротив антагонистки.

Канэто Синдо, «Женщина-демон», 1964 г.

Слева: Хидзо Наката, «Звонок»; Справа: Айтара Окаво, «Томиэ», 1998 г.

Из несовершенства в ужас

Постепенно в японском хорроре вместо красивых и разумных, психопатичных призраков появляются безумные и дикие онрё с частицей ёкай (потустороннего существа японской мифологии).

Хотя ёкай — вполне осязаемые и антропоморфные существа, их внешний вид часто очень жуток, и именно эта ненормальность делает их такими интересными для зрителя, вызывая страх и недоумение.

Главная особенность нового вида антигероя от полной онрё заключается в видимом физическом отличии от человека. Антагонистка больше не человечна, обманчиво уязвима и хитра.

Она нападёт стремительно и без разговоров.

Теперь героини олицетворяют страх и физические уродства, что подчеркивается элементами костюма, который так же становится более свободным для запечатления быстрых движений ёкай.

Кодзи Сираиси, «Женщина с разрезанным ртом», 2007 г.

Чем свежее хоррор, тем более костюмы в нём стараются впечатлить зрителя, деформируя привычный конвенциальный образ девушки в японском хорроре.

Костюмы и грим больше подчеркивают не несовершенство онрё, а чуждые «красоте» уродства, которым обладает антагонистка.

Это может создаваться при помощи контраста изящной и приятной глазу одежды с физическим недостатком или потусторонней странностью в образе антигероини.

Такаси Миике, «Один пропущенный звонок», 2003 г.

Иногда травма персонажа напрямую подчеркивается при помощи буквальных следов крови или грязи на одежде и лице.

Грим так же может показывать степень разложения тела онрё, если таковая есть.

Как, например, в «Тёмных водах» 2001 года. Несмотря на это примечательно, что в фильме нет крови, но есть невероятный саспенс и трогательная история о судьбе антагонистки.

Хидэо Наката, «Тёмные воды», 2001 г.

Так, образ прекрасного белого призрака в кимоно уходит в прошлое.

Новые мстительные женские антагонисты сделаны из плоти и и крови, что дизайнеры костюмов успешно показывают.

Такаси Симидзу, «Проклятие», 2004 г.

Ужасная и быстрая

С развитием кинематографа и усовершенствованием операторской работы, из японского кино все больше исчезала статичность. В связи с этим, дизайнеры костюмов были вынуждены предусматривать для женщин-антагонистов более открытую одежду.

Тоби Уилкинс, «Проклятие 3», 2008 г.

Слева: Кодзи Сираиси, «Цок-цок», 2009 г. ; Справа: Кодзи Сираиси, «Цок-цок 2», 2009 г.

Благодаря этому, в японском хорроре стали часто чередовать медленное приближение антагониста для саспенса (и как своеобразное наследие маленьких шажков) и резкое нападение в погоней.

Костюмы становятся все более свободными, а одежды на персонажах все меньше.

Кодзи Сираиси, «Цок-цок 2», 2009 г.

Такаси Симидзу, «Маребито», 2004 г.

Вывод

Таким образом, японский хоррор, прежде всего, известен своим уникальным содержанием, которое сосредоточено на психологическом ужасе и напряжении.

Многие фильмы в этом жанре основаны на темах, связанных с народной религией и японской культурой, а костюмы в этих фильмах тесно связаны с традициями страны и её городскими легендами, что придает им целостность и чёткую классификацию персонажей на протагонистов и его препятствий в виде антагонистов.

Женский образ антигероини меняется в зависимости от концепта привлекательности. Например, в раннем хорроре красота — японская традиционная одежда, белая кожа и утонченный силуэт, а в классике хоррора 90-х и нулевых — изящный и оголённый силуэт, схожий с голливудским, но культурные различия всё же есть, исходя из написанного выше.

Костюм женщины-антагониста в японском хорроре меняется в ногу со временем и под воздействием как вестернизации, так и глобализации. Сейчас концепт рождения страха из связи красоты и жестокости в японском хорроре медленно отходит в прошлое, поэтому чем ближе к нашему времени, тем шире разнообразие костюмов, и тем искушеннее зритель.

J-Horror: ужас идет с востока // Кинотекст URL: https://cinetexts.ru/rise_of_j_horror (дата обращения: 20.05.2023).

Ионов А. «Взаимовлияние популярного кино и городских легенд на примере фильма ужасов» // Cyberleninka URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimovliyanie-populyarnogo-kino-i-gorodskih-legend-na-primere-filma-uzhasov (дата обращения: 19.05.2023).

Назарова Ю. «Концепты horror как язык пересказа культурной истории (на примере современного кинематографа)» // Cyberleninka URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-horror-kak-yazyk-pereskaza-kulturnoy-istorii-na-primere-sovremennogo-kinematografa (дата обращения: 19.05.2023).

Бушер Р. «A Brief History of Japanese Horror» // Journal in the R. URL: https://journal.rikumo.com/journal/paaff/a-brief-history-of-japanese-horror (дата обращения: 19.05.2023).

Бучарт Э. «Fright night: the relationship between fashion and horror» // The Guardian URL: https://www.theguardian.com/fashion/2016/oct/28/fright-night-the-relationship-between-fashion-and-horror (дата обращения: 19.05.2023).

«Сказки туманной луны после дождя» (Ugetsu monogatari, реж. Кэндзи Мидзогути, 1953) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/156647/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Кайдан» (Kaidan, реж. Масаки Кобаяси, 1964) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/63539/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Страница безумия» (Kurutta ippêji, реж. Тэйносукэ Кинугаса, 1926) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/175192/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» (Yabu no naka no kuroneko, реж. Канэто Синдо, 1968) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/63836/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Догонялки со смертью» (Riaru onigokko, реж. Сион Соно, 2015) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/898774/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Близнецы» (Soseiji, реж. Синъя Цукамото, 1999) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/141145/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Страна мёртвых» (Shikoku, реж. Сюнъити Нагасаки, 1999) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/77452/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Пульс» (Kairo, реж. Киёси Куросава, 2001) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/77800/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Женщина-демон» (Onibaba, реж. Канэто Синдо, 1964) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/83056/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Один пропущенный звонок» (Chakushin ari, реж. Такаси Миике, 2003) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/49221/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Тёмные воды» (Honogurai mizu no soko kara, реж. Хидэо Наката, 2001) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/47238/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Проклятие 3» (The Grudge 3, реж. Тоби Уилкинс, 2008) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/390401/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Проклятие» (The Grudge, реж. Такаси Симидзу, 2004) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/71065/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Цок-цок» (Teketeke, реж. Кодзи Сираиси, 2009) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/471557/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Цок-цок 2» (Teketeke 2, реж. Кодзи Сираиси, 2009) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/471761/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Маребито» (Marebito, реж. Такаси Симидзу, 2004) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/85108/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Кинопроба» (Odishon, реж. Такаси Миике, 1999) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/41833/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Под сенью цветущих вишен» (Sakura no mori no mankai no shita, реж. Масахиро Синода, 1975) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/223219/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Звонок» (Ringu, реж. Хидэо Наката, 1998) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/8438/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Проклятие деревни Инунаки» (Inunaki Mura, реж. Такаси Симидзу, 2019) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/1297231/ (дата обращения: 23.05.2023).

«Томиэ» (Tomie, реж. Атару Оикава, 1998) // kinopoisk URL: https://www.kinopoisk.ru/film/56247/ (дата обращения: 23.05.2023).