Глава 1: Реставрирующая ностальгия

Сергей Сонин и Елена Самородова — «Утопия и Ухрония» — ММСИ 2024

Сергей Сонин и Елена Самородова Штандарт-одеяло «Павел I», «Наполеон Бонапарт» Ситец, вышивка, аппликация 125×142 см 2022

Обращение к прошлому, которое демонстрируют художники Сергей Сонин и Елена Самородова в своем проекте «Утопия и ухрония» (ММСИ, 2024 г.), изначально предполагает превращение его в подробный, широко задокументированный миф. В основе нарратива, который предлагают авторы, лежит заведомо ложное событие. Они погружают зрителя в своего рода альтернативную реальность, в которой свершившийся факт Индийского похода Павла Первого и Наполеона Бонапарта изменил всю культуру девятнадцатого века — она стала отражением франко-русско-индийского альянса. Но не только в этом аспекте авторы изменяют историю, но и более масштабном — через наложение времен — в сюжет мифа включено пересечение событий рубежа XIX и XX века. Так, мы становимся наблюдателями не только международной, но и межвременной синкретической культуры. Эта ассоциация прямо включена в название проекта — «Утопия и Ухрония» здесь подразумевает идеализацию как пространства и так времени. Но как, в таком случае, выглядит в представлении авторов ностальгическое возвращение домой?

Елена Самородова Карго палладианский портик Пигментная фотопечать 80×120 см 2020

Несмотря на то, что жанр проекта мокьюментари, сдвиг реальности, который часто подразумевает иронию, тон повествования в проекте «Утопия и Ухрония» скорее серьезен, не шутлив. Его выдает общая патетичность, помпа, с которой художники обращаются к атрибутам сакральных систем прошлого — это прямое задействование образов царей, императоров, богов. В пример можно привести серию штандартов-одеял «Павел I»(2022) и «Наполеон Бонапарт» (2022), где образы императоров, восседающих на слоне и верблюде, окружены животными-символами (змея-мудрость, сорока –пророческий дар и т. д.). И хотя эти изображения своей непропорциональностью и общей наивностью напоминают карикатурные, даже лубочные, иронию подачи здесь затмевает общий величавый нарратив проекта, связь между работами.

В образном ряде выставки много и возрожденных символов эпохи, предложенных наравне с самоизобретенными символами авторов — таков, например, Заяц-землемер, альтернативный символ России. Предлагаемый вместо клишированного медведя, этот продукт личной мифологии художников запечатлен в серии фотографий «Брат Землемер в весенних садах» (2019).

Елена Самородова Рыцарь Земли с гирляндами Пигментная фотопечать 80×120 см 2019

Обращение к коллективным изобразительным символам и устной культуре, по мнению Светланы Бойм, маркирует реставрирующий тип ностальгического сюжета. По ее замечанию, «реставрирующая ностальгия заканчивается воссозданием символов и ритуалов дома и родины в попытке завоевать и „опространствить время“» [4].

Сонин Сергей, Самородова Елена «Усадьба Введенское» Ткань, аппликация, вышивка, золотое шитье 120×140 см 2024

Действительно, такое взаимоотношение категорий прослеживается в проекте — для аргументации своего восприятия нелинейности, цикличности времени авторы используют медиа, традиционно использовавшихся для утверждения символов и ведения мифологического повествования — предметы декоративно-прикладного искусства. Благодаря сочетанию функциональности и эстетичности, такие предметы могли рассказывать целые истории или являть отдельные ее части, которые, тем не менее, были узнаваемы по общему сюжету и легко встраиваемы в него.

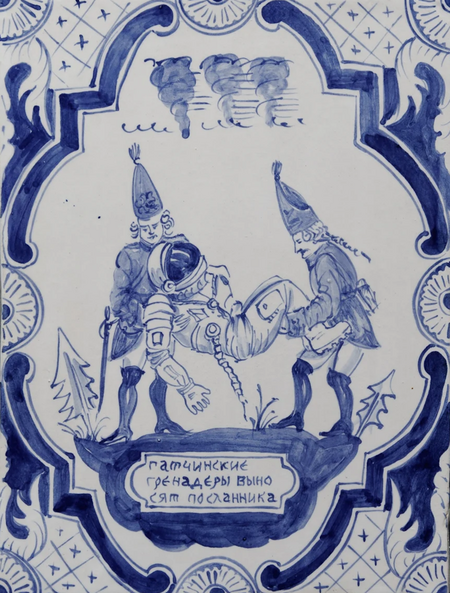

Сонин Сергей, Самородова Елена Серия изразцов Керамика, подглазурная роспись 18×24×5 2024

Сонин Сергей, Самородова Елена Гатчинские гренадёры выносят Посланника, 2024 Радужное тело, 2024 Керамика, подглазурная роспись 18×24×5

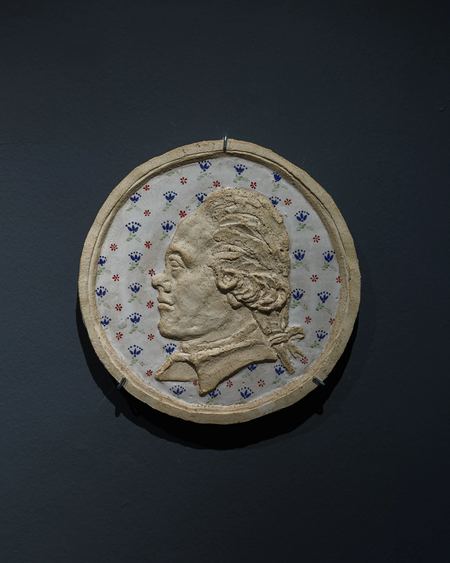

В пример можно привести серию из двенадцати изразцов, на глазурованной поверхности которых последовательно рассказывается сюжет изобретенного мифа: от падения советского космонавта в 1800 год, где гренадеры Павла Первого назначают его вестником грядущего события («Гатчинские гренадеры выносят Посланника», 2024), до успешного завершения Индийского похода («Мамлюк Наполеона получает депешу-партитуру», 2024). В медиа керамики авторы используют традиционные приемы изображения животных, людей, богов, характерных для, сразу, индийской, русской и французской традиции. Здесь Соломенный Шива, в знакомой иконографии, исполняет танец посреди средней полосы («Соломенный Шива», 2023), а по характерным атрибутам образа императора Павла Первого, знакомым по гравюрам XIX века, зритель опознает объект перехода в радужное тело («Радужное тело», 2024).

Елена Самородова Фрагмент паркового алтаря-мемориала («Возвращение из Индийского похода») Керамика 2023

Так, Сергей Сонин и Елена Самородова предлагают последовательный, продуманный до мелочей сюжет, отраженный в виде свидетельств разного рода, чаще образцов декоративно-прикладного искусства, — это и изразцы, и рельефы, и штандарты, и мильфиори, и малая пластика, костюмы и гравюра, видеоарт, фотографии, которые носят отпечаток выдуманной синкретической культуры. Сам выбор подачи фальшивых свидетельств через инструменты ДПИ, где часто задействована орнаментальность, цикличность, условность выразительных средств, стилизация подчёркивает нарративность предложенного пседодока.

Но не только это делает ностальгический сюжет выставки реставрационным, но и принцип использования реальных документов эпохи.

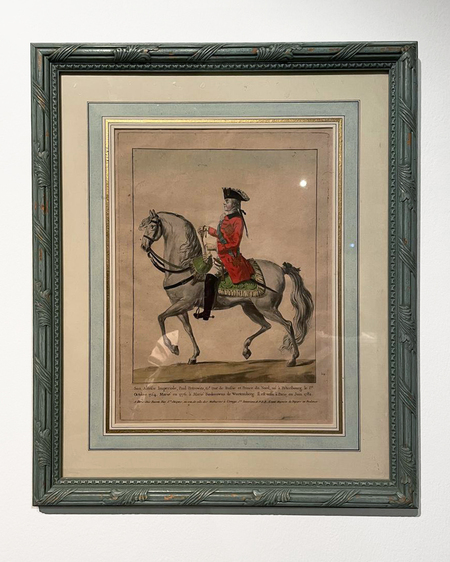

Гравюра с изображением Павла I, 1782 г.

Сонин Сергей, Самородова Елена Барельеф «Наполеон», 2024 Барельеф «Павел», 2024 Керамика, роспись по сырой эмали Диаметр 35 см

Свидетельства здесь существуют в двух регистрах — пседодокумент, поданный намеренно наивными средствами, эмитирующий реальный, и реальный документ эпохи, добавляющий этой мистификации аргументированности, правдоподобия.

Так, наравне с работами художников в экспозиции задействованы реальные документы эпохи — графика, политические карикатуры, предметы дамского туалета, ювелирные украшения. Часть из них является постоянной коллекцией ММСИ, а часть взята авторами специально у коллекционеров масонских предметов. В пространство выставки, для подтверждения рассказываемого сюжета, включен даже подлинный каменный метеорит Крест-Кытыл, заимствованный из коллекции частного «Музея Истории Мироздания». Все это призвано встроить реальные свидетельства в пространство мифологического нарратива, который предлагают художники. Так, выставка превращается в своего рода игру, где нужно суметь отличить фальшивое от настоящего. И Сергей Сонин и Елена Самородова с радостью сами в нее играют, верят в свой миф.

Каменный метеорит Крест-Кытыл. Возраст более 4.5 млрд лет. Из коллекции «Музея истории мироздания»

Масонский след явно читается на протяжении всей экспозиции — знакомые атрибуты, используемые в работах, упоминаемые факты из биографии императоров, выстраиваются в сквозную линию проекта. И это тоже признак реставрирующей ностальгии — общая конспирологичность.

Елена Самородова Брат Землемер в весенних садах Пигментная фотопечать 80×120 см 2019

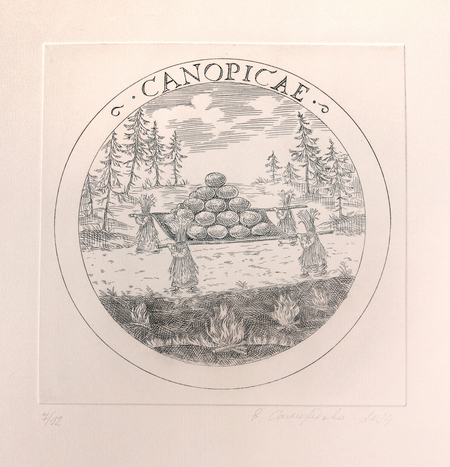

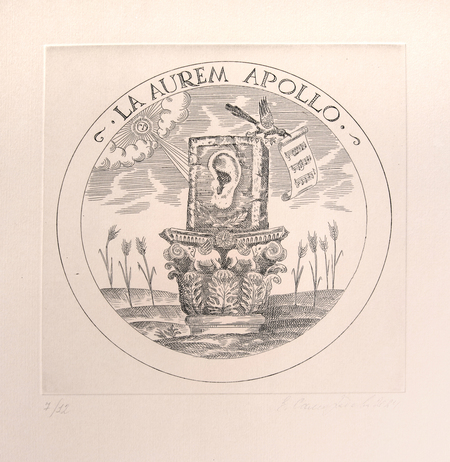

На выставке представлена серия офортов символического содержания и несколько ритуальных атрибутов, которые призваны служить подтверждением распространения синкретической культуры России, Франции и Индии. Основные персонажи этой мистификации, фантазийной масонской ложи — уже упомянутый Заяц-землемер, Баба-береза, ожившие снопы. Все они отсылают к культам плодородия, характерным для доиндустриальной эпохи. Российская Империя, в этом случае, представляется одним из главных производителей земледельческих культур. Здесь распространяются особые ритуалы, связанные с плодородием, напоминающие масонские, такие как облачение в мантию и маску зайца и хождение с землемерным циркулем. Такое подражание сложившейся масонской традиции и изобретение ритуалов, также маркирует проект как реставрационный.

Елена Самородова Canopicae, La Aurem Apollo Бумага, офорт 50×35 см 2024

Светлана Бойм выделяет два сюжета, которые часто развивает реставрирующая ностальгия — возвращение к истокам и теорию заговора. В тексте «Будущее ностальгии» она связывает это с влиянием массовой культуры, питаемой радикальными идеями правого толка: «Конспирологическое мировоззрение отражает ностальгию по трансцедентальной космологии и элементарные домодернистские представления о добре и зле. Конспирологическое мировоззрение основано на едином трансисторическом сюжете, манихейской битве добры и зла и неизбежном превращении мифического противника в козла отпущения» [4].

Действительно, «исторический враг России», как называет Англию в своем интервью Ксении Ламшиной Сергей Сонин, в сюжете проекта вытеснен с территории ее «колониальной жемчужины» — Индии. Этот свершившийся факт в проекте утверждается торжеством синкретического союза России, Франции и Индии, что отыгрывает сюжет «возвращения к истокам». Историю, сам сюжет их мифа, авторы предлагают рассматривать как исполнение древнего пророчества, что соответствует интенции Светланы Бойм о признаках реставрационных проектов.

Таким образом, возвращение домой, в версии Сергея Сонина и Елены Самородовой, значит перемещение в то идеализированное состояние времени и пространства, где враги уничтожены и царит сложносочиненный и многосоставной мир между народами и эпохами. Метафорический дом освобожден из кольца осады и защищен от противников. Время не линейно и представляет собой мифологический цикл, а пространство проницаемо и покорно.

Алексей Гинтовт — «Москва-центр» — Галерея «Веллум» 2024

Алексей Гинтовт Экспозиция «Москва-центр» 2024

Прямой иллюстрацией реставрационного подхода в работе с ностальгическими сюжетами можно назвать проект Алексея Гинтовта «Москва-центр», реализованного в стенах галереи «Веллум» в 2024 г. Основной предмет манифестации автора, город Москва, здесь представлен в наложении времен, совмещении прошлого и будущего. Задачей проекта можно назвать выстраивание исторического континуэнта, связи времен через мифологизацию. Он по сути ретрофутуристичен и обращается к утопической версии прошлого, в котором все-таки реализовались амбициозные проекты авангардной архитектуры Якова Чернихова, Алексея Щусева и других. Вместе с тем, проект предлагает идеализированную версию будущего, где современные постройки соседствуют с новыми реализованными архитектурными проектами. Настоящее, при этом, будто бы проигнорировано автором, увлеченным ностальгическим эскапизмом. Но в каком именно временном измерении художник реализует сюжет возвращения домой?

Проект состоит из ряда работ, выполненных в технике холст-масло поверх золоченой потали. Этот прием, восходящий к иконописи, где золотой фон вычленяет сюжет из реальной жизни и делает его сакральным, мифологизированным, используется автором с той же целью. Поверх такого фона Гинтовт кладет только черный и красный цвета, что сразу отсылает к советской эстетике, нанося краску на поверхность отпечатками ладоней. В экспозиции есть и объекты, например, почти без изменений воспроизведенный символ СССР — огромная пятиконечная звезда.

Основной визуальный ряд проекта, архитектура, поданная с разных ракурсов в серии «Сверхновая Москва» 2023, здесь предъявлен с максимальной серьёзностью. Безлюдные городские пейзажи, сочетающие узнаваемые утопические архитектурные проекты разных лет с исторической досоветской застройкой, как будто не предполагают присутствия человека — колоссальные здания оторваны от пропорциональности его фигуре. Пространства населяют только птицы, скрадывающие сопоставление масштаба объектов. Даже названия работ не содержат слов, только координаты мест, например «55° 44′ 49.51″ N, 37° 36′ 43.83″ E». Этот набор приемов погружает зрителя в идеализированное, вычищенное пространство.

Алексей Гинтовт 55° 44′ 49.51″ N, 37° 36′ 43.83″ E Дерево, композит, лак, цифровая печать, уф-отверждаемыми чернилами 100*150 см 2012

Подход Гинтовта в этом проекте трудно отделить от просто фантазийных архитектурных визуализаций со стаффажами, но ему предшествовала исследовательская часть — изучение автором градостроительных планов центра Москвы разных лет, по которым он выбирал сюжеты своих визуализаций. Это делает проект более рационализованным и более избирательным в выборе картины прошлого. Оно представлено здесь избирательно, его факты тщательно отобраны, чтобы быть выстроенными в связанный утопический нарратив.

В каком-то смысле Гинтовт собирает из атрибутов прошлого некий новый империалистический нарратив, закладывая в свои проекты идеи правого толка. В своих сопроводительных текстах он пишет о «новом евразийстве», называя свой стиль «имперским авангардом», а жанр определяя как «новый русский классицизм». Во всем этом наборе понятий читается представление художника о себе как о продолжателе — его занимают разного рода возвращения, реставрации, ревайвализмы — возрождения исторических прототипов прошлого в настоящем. Он выражает мысли в категориях изобретения традиции, продолжении традиции, реставрации традиции, а его работы пестрят цитатами мастеров изобразительного искусства в разбросе от Леохара до Казимира Малевича. Буквально, Гинтовт создает свои три версии «Черного квадрата» и пишет Аполлона Бельведерского на неименном золоте.

Алексей Гинтовт Парад победы 2937 холст, поталь, лак, ручная печать типографиской офсетной краской (оттиск ладони) 100*150 см 2010

Так, центральный объект выставки, инсталляция «Рубин», представляет собой огромную пятиконечную звезду, выполненную по проекту А. Комова и А. Гинтовта из стальных конструкций. Функционально объект представляет собой сосуд, чашу, в форме которой Гинтовт предлагает глобальное переустройство города. Сама форма объекта, почти прямая цитата советской пятиконечной звезды, несет в себе мотив соединения утопического прошлого с идеализированным будущим.

Алексей Гинтовт 55° 44′ 49.51″ N, 37° 36′ 43.83″ E Дерево, композит, лак, цифровая печать, уф-отверждаемыми чернилами 100*150 см 2012

Светлана Бойм, определяя основную интенцию реставрирующей ностальгии отмечает стремление ее приверженцев стереть патину времени. В своем тексте «Будущее ностальгии» она приводит в пример реставрацию Сикстинской капеллы, которая стала самостоятельным культурным потрясением 1980-х — с фресок Микеланджело был стёрт весь налет времени, который представляла «смесь клея, сажи, пыли и ладана от свечей»[4] что превратило их в объект легко тиражируемый и идеализированный массовой культурой. Проект реставрации неоднократно критиковался именно за утрату ауры произведения и подделку прошлого, выполненную из условного настоящего. Ностальгический сюжет возвращения к истокам здесь дал интересный эффект — чудо вечной молодости для знакового сакрального произведения европейской культуры, которое путем телетрансляции было растиражировано для всеобщего культурного потребления.

Сближение мифа и массовой культуры характерно для реставрирующей ностальгии. Гинтовт в своем проекте, предлагает способ воссоединения с утраченным домом именно в этой версии времени, мифологизированной, превращенной в цикл.

Выставка «Москва-центр», конечно, носит реставрационный характер. Одна только «удушающая серьезность»[4] проекта позволяет причислить его к примерам этого типа ностальгического сюжета. Но и приверженность изобретенной традиции, и превращение времени в мифологический конструкт, и со всей серьезностью цитирование уже существующих авторских художественных приемов также однозначно маркируют проект.

Александр Мареев (Лим) — «Незавершенное бесконечное» — Крокин галерея 2024

Само название выставки «Незавершенное бесконечное» Александра Мареева (Лима) отсылает к ревайвализму — возрождению исторических прототипов прошлого в настоящем. Тоска по дому, наблюдаемая в этом проекте, воспроизводит сюжет возвращения к истокам, которое автор реализует через обновление утраченных символов прошлого. Эта попытка продолжить, продлить незавершенную утопию, пусть и на уровне атрибутов идеологической системы, маркирует проект как реставрационный. Форма идентификации, в которой художник представляет себя частью прерванного советского проекта, заставляет его пересобирать, обновлять ключевые символы из элементов исторического прошлого. Но как именно отыгрывается ностальгический сюжет у автора проекта?

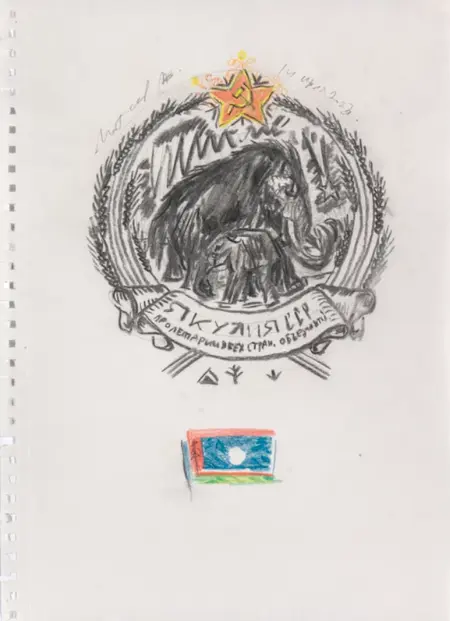

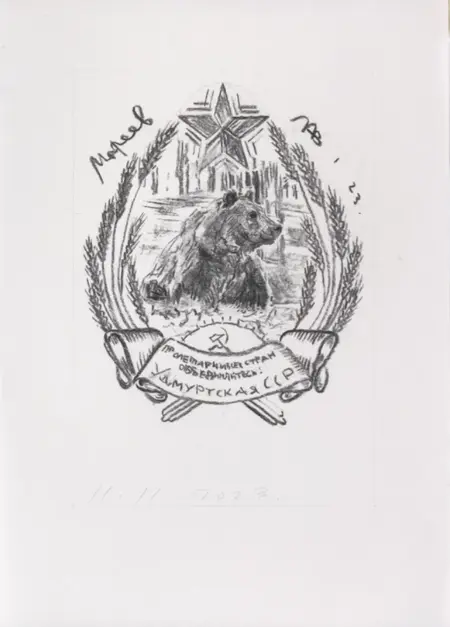

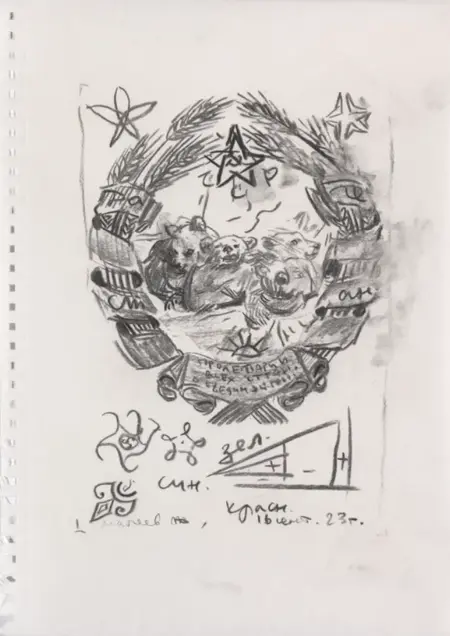

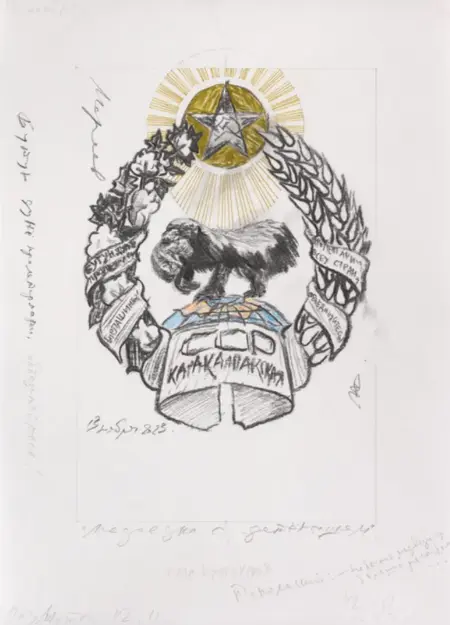

Основное наполнение выставки «Незавершенное бесконечное» (Крокин галерея, 2024) представляет собой серию графических листов, выполненных в карандаше и акварели, содержащих новые геральдические символы для бывших республик СССР. Автор придумывает по сути новый «фирменный стиль» для старых организаций, местами предлагая новые версии территориального деления распавшейся страны. В его работах характерная советская стилизация изображения отходит на второй план, уступая место новой версии.

Гербы, представленные на выставке, сочетают в себе элементы реалистического рисунка, с плановостью, световоздушной перспективой, без ограничения цветовой гаммы, и классической советской стилизацией природных форм. Таковы, например, гербы Удмуртской ССР, включающей реалистичное изображение медведя в пейзаже, окруженного узнаваемыми пшеничными снопами, увенчанными неизменной пятиконечной звездой, или Якутской ССР, с композицией из двух мамонтов.

Александр Мареев

Отказ от стилизации изображений животных форм в этих квазисоветских гербах отсылает скорее в формату иллюстраций для марок. Эта некая популярная и доступная форма коллекционирования, действительно ассоциируется с представленными работами — именно намеренное не следование автора советскому изобразительному канону, заставляет зрителя сомневаться в серьезности намерений автора. Сам эскизный формат подачи изображений, с подписями от руки, портретами знакомых художника, некими тайными цифровыми кодами, бросает тень легкой иронии на весь проект.

Квазсоветские гербы, тем не менее, не призваны создавать кривые зеркала советской традиции изображения государственных символов. Это читается по общей форме проекта — он задействует временную категорию будущего. Это попытка художника настроить связь между разомкнутыми историческими этапами развития страны, установить преемственность. Он, с надеждой на продолжение традиции, трансформирует восприятие времени в проекте, преобразует его в цикл.

Обращение к символам прошлого, как замечает Светлана Бойм, маркирует реставрирующий тип ностальгического сюжета. Последовательное воссоздание памятников прошлого отыграет сюжет возвращение к истокам, ко временам когда дом являет свою самостоятельность.

Александр Мареев

В проекте Мареева, своеобразной галерее обновленных гербов бывших и несостоявшихся республик СССР, присутствуют и элементы мифотворчества и элементы иронии. Но все же, это не игровая площадка для множества коллективных воспоминаний, это попытка продления жизни утраченных символов, через самоидентификацию с ними. Что конечно отличает реставрационную подоплеку в «Незавершенном бесконечном».