Влияние японской гравюры укиё-э на живопись импрессионистов

Укиё-э (яп. — «картины изменчивого мира») — японские гравюры XVII–XIX веков, изображавшие сцены из повседневной жизни, природу и актёров.

Концепция

Выбор темы:

Изучение влияния японской гравюры укиё-э на импрессионистов представляется крайне важным для понимания эволюции европейского искусства во второй половине XIX века. Этот культурный диалог не только изменил живописные техники, но и перевернул традиционные представления о композиции, цвете и пространстве.

Актуальность темы:

- Художественная революция: Импрессионисты, вдохновленные укиё-э, отказались от академических канонов, что подготовило почву для модернизма. - Межкультурное значение: Японизм стал одним из первых примеров глобального взаимовлияния в искусстве. - Недостаточная изученность: Несмотря на обширную литературу, мало исследований, где системно сопоставляются конкретные работы.

Структура:

1. Концепция 2. Структура 3. Исторический контекст: японизм в Европе XIX века 4. Суть заимствований: • Композиционные заимствования • Цвет и линия • Отказ от перспективы 5. Влияние на конкретных художников: • Клод Моне • Винсент Ван Гог • Эдгар Дега 6. Заключение 7. Список литературы

Исторический контекст: японизм в Европе XIX века

1. Открытие Японии для Запада (1853)

До середины XIX века Япония оставалась закрытой страной (политика сакоку), ограничивавшей контакты с внешним миром. Переломным моментом стало прибытие в 1853 году американской эскадры под командованием коммодора Мэттью Перри. Под угрозой военной силы Япония была вынуждена подписать Канагавский договор (1854), открывший порты для торговли с Западом. Это событие имело колоссальные культурные последствия: - В Европу хлынули японские товары: фарфор, лаковые изделия, ткани и — что особенно важно в контексте данного исследования — гравюры укиё-э. - Первые партии гравюр часто использовались как упаковочный материал для фарфора, из -за того, что они были доступными и недорогими.

2. Парижские Всемирные выставки (1867, 1878)

Всемирные выставки в Париже стали ключевыми площадками для знакомства европейцев с японским искусством. Они привели к настоящей «япономании» (japonisme) в Париже. В 1870-х открываются первые магазины восточного искусства. Критики начинают писать о японском искусстве в газетах и журналах.

Какие конкретные элементы укиё-э были творчески переработаны импрессионистами и как это повлияло на их стиль?

Композиционные заимствования:

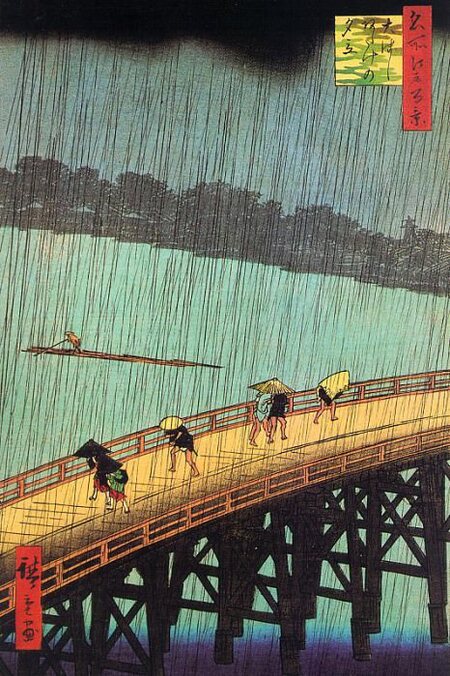

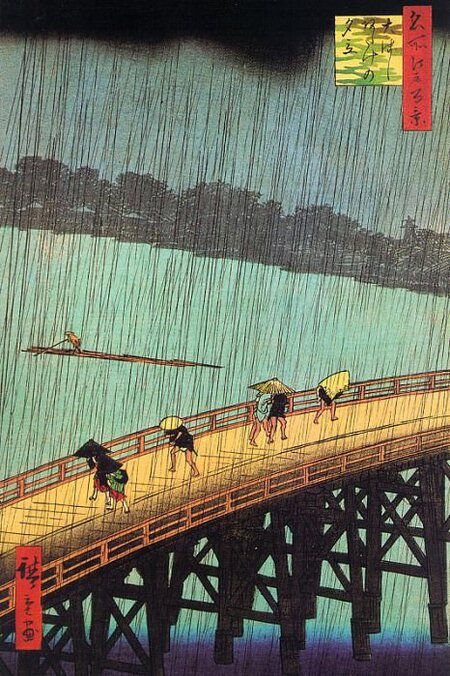

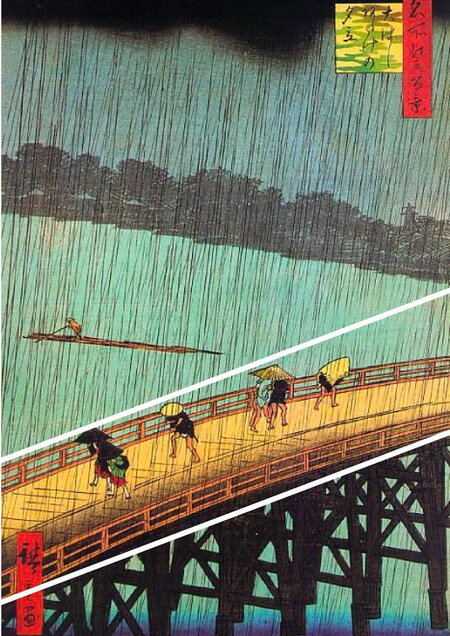

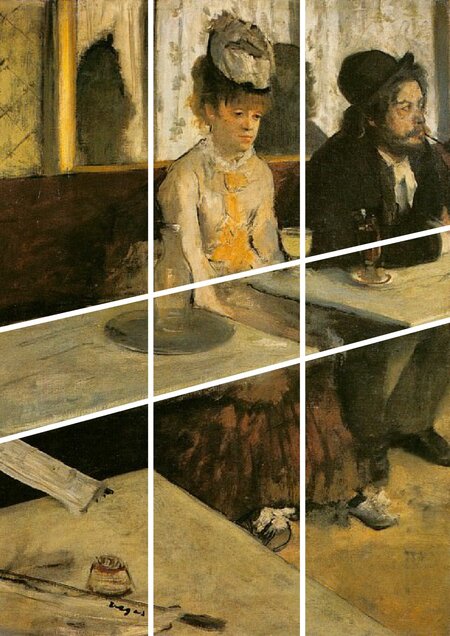

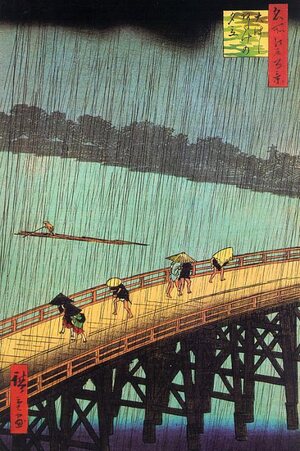

Утагава Хиросигэ «Ливень на мосту Син-Охаси» (1857) / Эдгар Дега «Абсент» (1876)

Хиросигэ → Дега: асимметрия и обрезанные фигуры как способ показать «правду жизни» вне академических рамок.

В гравюре Хиросигэ «Ливень на мосту Син-Охаси» (1857) композиция сознательно нарушает классические правила: мост резко уходит в правый верхний угол, оставляя левую часть работы почти пустой, а фигуры пешеходов буквально «срезаны» рамкой изображения. Этот приём создаёт эффект случайно подсмотренного момента, усиливая ощущение мимолётности дождя.

Дега мастерски перенял этот принцип в «Абсент» (1876). Композиция смещена влево: женщина с бокалом занимает лишь треть пространства, а мужчина справа частично выходит за пределы холста. Пустота в центре и обрезанный край стола (как у Хиросигэ) превращают сцену в «кадр» из жизни кафе, где зритель становится невидимым свидетелем.

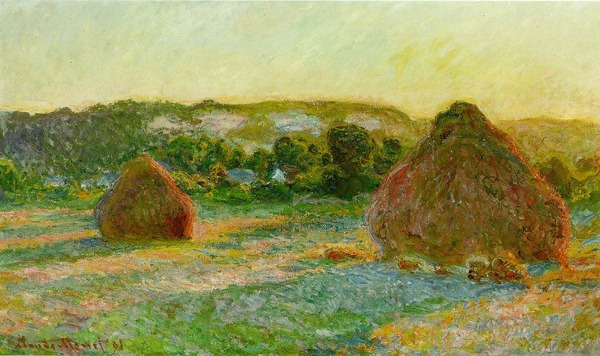

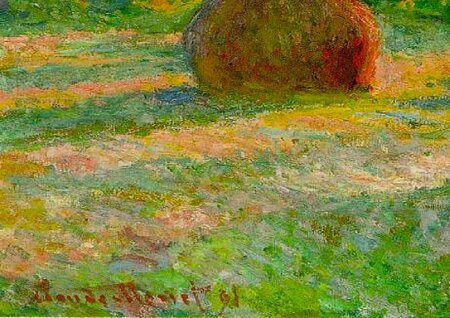

Кацусика Хокусай «Красная Фудзи» (1830-е) / Клод Моне «Стога. Конец дня. Осень» (1891)

Хокусай → Моне: диагонали как инструмент создания ритма и движения в пейзаже, замена традиционной перспективы на декоративную организацию плоскости.

В гравюре Хокусая «Южный ветер. Ясный день (Красная Фудзи)» (1830-е) гора изображена по диагонали, а линии склонов ритмично повторяются в облаках и силуэтах деревьев. Такое построение направляет взгляд зрителя по сложной траектории, создавая динамику даже в статичном пейзаже.

Моне использовал аналогичный приём в «Стога. Конец дня. Осень» (1891). Диагональные тени от стогов, наклонные линии поля и неба организуют пространство без использования линейной перспективы. Как у Хокусая, эти ритмичные повторы превращают простой сельский мотив в декоративную композицию, где свет и форма становятся главными «героями».

Цвет и линия:

Китагавы Утамаро «Три красавицы» Китагавы Утамаро (1793) / Ван Гог «Подсолнухи» (1888)

Гравюра Китагавы Утамаро «Три красавицы нашего времени» (1793) демонстрирует характерные черты укиё-э: плоские цветовые плоскости, минимальные тональные переходы.

Ван Гог в «Подсолнухах» (1888) использует японские принципы работы с цветом: чистый жёлтый без градаций создаёт эффект свечения, крупные цветовые плоскости вазы и фона работают как самостоятельные элементы. Цвет передаёт эмоцию, а не форму, а контраст жёлтого и синего усиливает динамику. Этот подход превращает натюрморт в эмоциональное высказывание, где цвет становится главным выразительным средством.

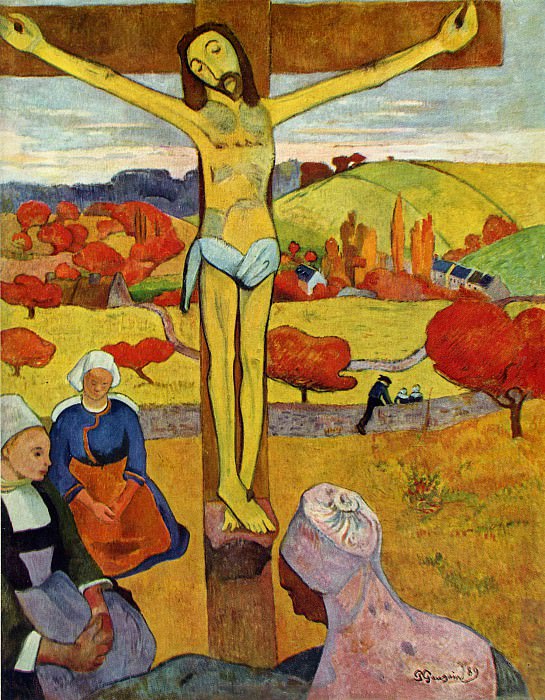

Утагава Кунисада «Актёр Итикава Дандзюро VIII» (1851) / Поль Гоген «Желтый Христос» (1889)

Утагава → Гоген: Гоген сохраняет японскую выразительность линии, но наполняет её христианской символикой, демонстрируя диалог культур.

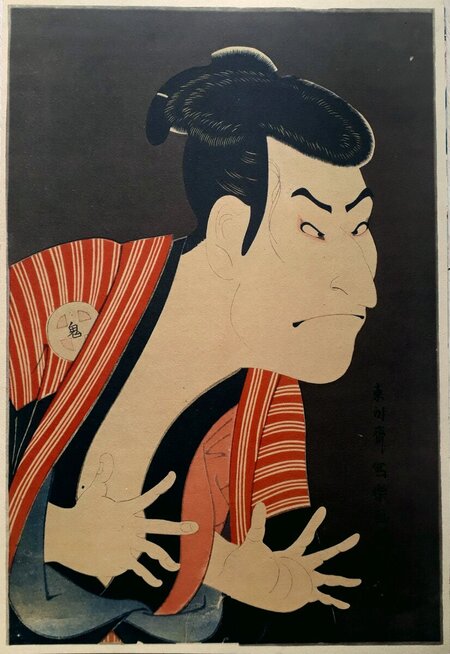

В гравюре Утагавы Кунисады «Актёр Итикава Дандзюро VIII» (1851) японская традиция работы с линией достигает совершенства: фигура актёра очерчена выразительным контуром равномерной толщины, который активно организует композицию, чётко разделяя цветовые зоны. Чёрный контур становится самостоятельным художественным элементом, усиливая декоративность работы. Этот подход к линии вдохновил западных художников, искавших новые выразительные средства.

Поль Гоген в «Жёлтом Христе» (1889) творчески переосмысливает японский принцип работы с линией: тёмный контур очерчивает силуэт Христа и креста, подчёркивая плоскостность изображения и чётко разделяя цветовые поля (жёлтое тело и зелёный фон), что роднит композицию с японскими гравюрами. При этом графичность линии приобретает символическое звучание, трансформируясь из технического элемента в мощный духовный символ.

Отказ от перспективы:

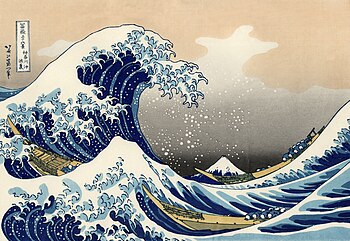

Кацусика Хокусай «Большая волна» (1831) / Клод Моне «Кувшинки» (1916)

Кацусика Хокусай → Моне: Моне в «Кувшинках» заменяет традиционную перспективу вибрирующими мазками, творчески переосмысливая японский принцип декоративной плоскостности для передачи живой материальности водной поверхности.

Хокусай в «Большой волне» (1831) создает радикально новое пространственное решение. Фон сознательно уплощен — вода и небо сливаются в единую декоративную поверхность. Глубина достигается не традиционной перспективой, а динамичным ритмом волн: их изгибы и пенные гребни создают сложную пространственную игру. Этот подход трансформирует природную стихию в выразительный графический узор, где реализм уступает место эмоциональной интенсивности и композиционной выразительности.

В серии «Кувшинки» (1916) Моне переосмысливает японскую плоскостность, превращая водную гладь в вибрирующее цветовое поле. Перспектива уступает место ритму мазков — синие, зелёные и розовые тона создают иллюзию глубины без традиционных средств. Отражения растворяются в фактуре, передавая не физическую реальность, а живую материальность пруда. Этот приём, восходящий к укиё-э, позволяет достичь удивительного эффекта: пространство кажется бесконечным благодаря чисто живописным средствам — цвету, свету и динамике кисти.

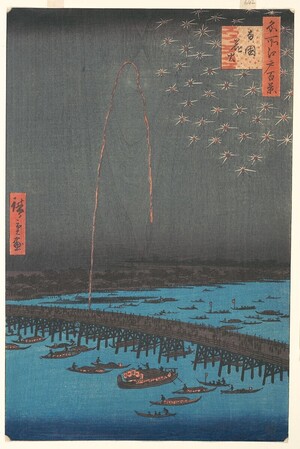

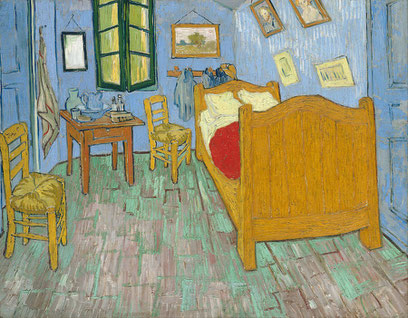

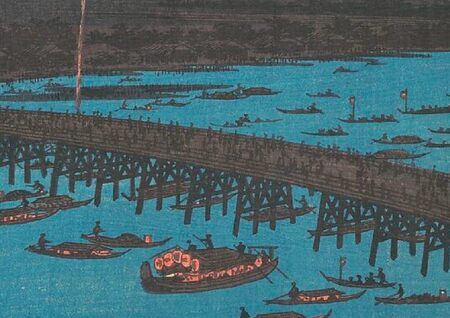

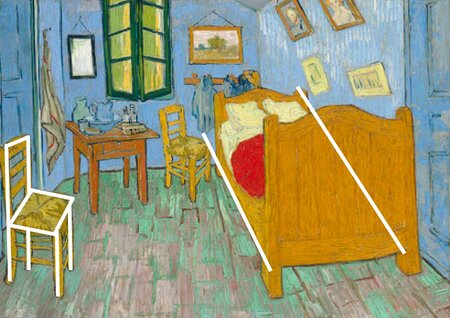

Утагава Хиросигэ «Фейерверк на мосту Рёгоку» (из серии «сто знаменитых видов Эдо» (1780–1790) / Ван Гог «Спальня в Арле» (1888)

Хиросигэ → Ван Гог: перенимает принцип условного пространства, где точность перспективы приносится в жертву выразительности. Если в гравюре «Фейерверк на мосту Рёгоку» искажённые пропорции и схематичность создают динамичную композицию, то в «Спальне в Арле» деформация мебели и стен передаёт не физическую реальность, а эмоциональное состояние художника.

В гравюре Хиросигэ «Фейерверк на мосту Рёгоку» перспектива сознательно нарушена: мост показан одновременно сбоку и сверху, его линии расходятся без единой точки схода. Лодки и фигуры гребцов сохраняют неестественно крупный масштаб, вода и здания изображены плоско, без учёта глубины. Пространство «завалено» — дома наклонены, архитектурные элементы разномасштабны.

В «Спальне в Арле» (1888) Ван Гог радикально переосмысливает пространство, следуя принципам японской гравюры. Мебель намеренно деформирована — кровать неестественно вытянута, стулья будто «опрокидываются» вперёд, стены сходятся под неправильным углом. Это не ошибка перспективы, а сознательный художественный приём: пространство здесь подчинено не геометрическим законам, а внутреннему видению художника. Как у Хиросигэ, где природа становилась декоративным узором, Ван Гог превращает интерьер в эмоциональную карту своих переживаний, где каждый предмет существует по законам напряжённой духовной реальности, а не физического мира.

Влияние на отдельных художников:

Клод Моне

Хотя подходы Моне и Хокусая к серийности различаются технически, японская гравюра оказала на французского художника глубокое концептуальное влияние. В серии «36 видов Фудзи» (1830-1832) Хокусай демонстрировал, как священная гора преображается в зависимости от ракурса, времени года и атмосферных условий, предлагая многогранное видение одного объекта.

Моне творчески переосмыслил этот принцип в «Руанском соборе» (1892-1894), сохранив фиксированный ракурс, но сосредоточившись на изменчивости света и атмосферы. Если Хокусай варьировал точку зрения (от «Большой волны» с Фудзи на горизонте до близких «Красной Фудзи»), то Моне исследовал временные трансформации (утренний туман, полуденное солнце, вечерние тени).

Ван Гог

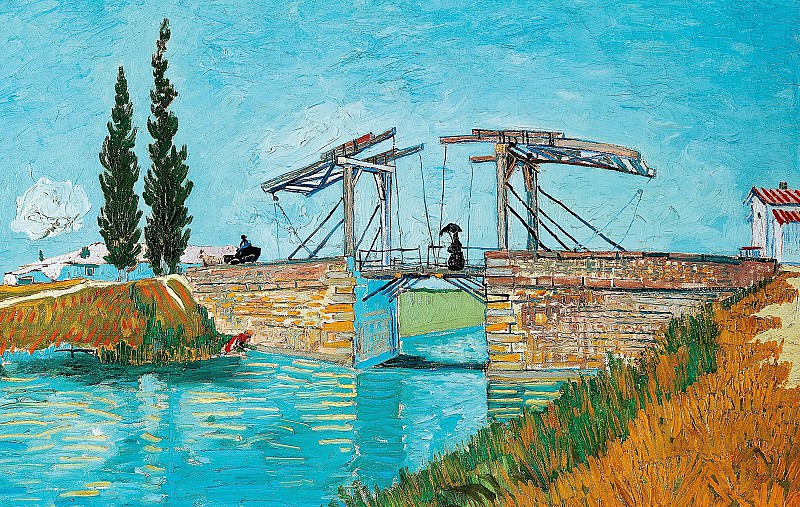

Утагава Хиросигэ «Ливень на мосту Син-Охаси» (1857) / Ван Гог «Мост Ланглуа» (1888)

В картине «Мост Ланглуа» (1888) Ван Гог творчески переосмысливает принципы японской гравюры, сохраняя их суть, но наполняя провансальской энергией. Художник использует характерные для укиё-э элементы: мост и фигуры крестьянок превращены в графичные силуэты (упрощённые формы), вода и небо решены ровными цветовыми плоскостями без объёма (плоскостность), а необычный ракурс сверху отсылает к японским «птичьим перспективам». Чистый синий цвет контрастирует с охрой без полутонов, создавая декоративный эффект. Если в оригинальной гравюре Хиросигэ «Внезапный дождь над мостом Охаси» мост тонет в дождевой дымке, то Ван Гог наполняет сцену солнечным светом — его густые мазки имитируют штриховку гравюры, но горят провансальскими красками.

«Я пытаюсь сделать нечто столь же ясное, как японские оттиски… Это переосмысление, а не копирование»

© Винсент Ван Гог (письмо к Тео, 1888)

Эдгар Дега

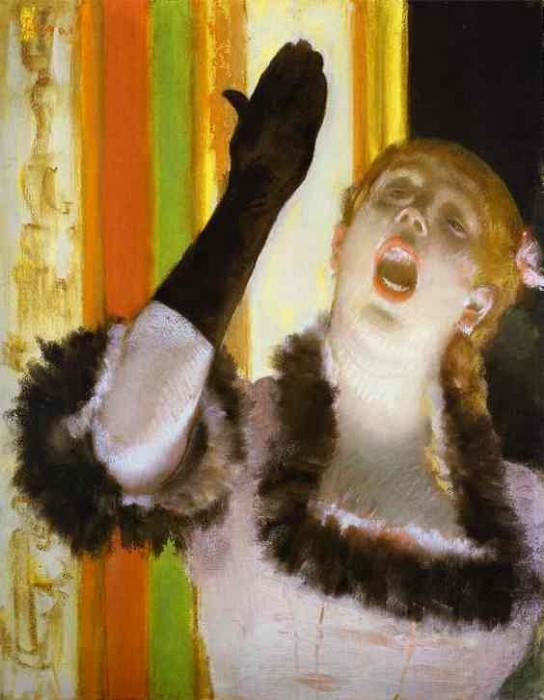

Тосюсай Сяраку «Актёр Отани Онидзи II в роли» (1794) / Эдгар Дега «Певица с перчаткой» (1878)

В работе Сяраку фигура актёра обрезана по грудь, создавая эффект крупного плана, а гротескная мимика и графичные контуры передают драматизм роли — эти приёмы Дега мастерски адаптировал в своём полотне: певица показана фрагментарно, её жест с перчаткой фиксирует мимолётное мгновение, а чёткий контур лица контрастирует с размытым фоном. Оба художника отказываются от академической завершённости в пользу экспрессии: если Сяраку гиперболизирует театральную маску, то Дега акцентирует естественность жеста, сохраняя японскую плоскостность и смелое кадрирование. Однако Дега трансформирует условность укиё-э в инструмент для передачи современной жизни — там, где японский мастер изображал канонический образ театра Кабуки, французский импрессионист запечатлевает спонтанность парижского кафе-концерта.

Заключение:

Японская гравюра укиё-э оказала большое влияние на становление импрессионизма, предложив принципиально новый художественный язык. Исследование конкретных работ (Моне, Дега, Ван Гога) выявило три основных направления этого воздействия:

- отход от классической перспективы в сторону плоскостных композиций и смелых ракурсов;

- использование чистых, насыщенных цветов и выразительных контуров;

- акцент на передаче мимолетного впечатления.

Импрессионисты творчески переосмыслили эти принципы: Моне адаптировал серийность для изучения световых эффектов, Ван Гог — адаптировал японскую плоскостность и деформацию пространства для передачи эмоциональной напряжённости, Дега — перенял «кадрирование» и необычные ракурсы укиё-э для фиксации спонтанности городской жизни. Этот межкультурный диалог продемонстрировал, как художественные традиции могут трансформироваться, сохраняя свою суть. Укиё-э не просто обогатило палитру европейской живописи — оно помогло переосмыслить саму природу художественного изображения, открыв путь к модернизму.

The Metropolitan Museum of Art — Коллекция японских гравюр укиё-э [Электронный ресурс]. URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search#! /search? department=6& q=japanese%20woodblock (дата обращения: 30.04.2025)

JSTOR — Научные статьи о японизме [Электронный ресурс]. URL: https://www.jstor.org/ (поиск по ключевым словам: «Japonisme», «Ukiyo-e influence») (дата обращения: 30.04.2025)

Google Arts & Culture — Сравнение работ импрессионистов и укиё-э [Электронный ресурс]. URL: https://artsandculture.google.com/ (дата обращения: 30.04.2025)

Архив писем Ван Гога (оцифрованные письма) [Электронный ресурс]. URL: https://vangoghletters.org (дата обращения: 30.04.2025)

Национальная библиотека Франции — Оцифрованные альбомы японской гравюры [Электронный ресурс]. URL: https://gallica.bnf.fr (дата обращения: 30.04.2025)

Японда.ру: энциклопедия японской культуры: [сайт]. URL: https://japanda.ru/spravochnik/iskusstvo (дата обращения: 30.04.2025)