Природные материалы в постмодернистской арт-практике

РУБРИКАТОР

1. Концепция 2. Арте повера 3. Йозеф Бойс 4. Земельное искусство 5. Заключение

КОНЦЕПЦИЯ

В 60-х годах, израненный тиранией и войнами, мир стремился создать иллюзию благополучия. Однако новый виток потрясений не заставил себя долго ждать: «холодная война» порождала в умах людей сомнения в завтрашнем дне. Наращивание военного потенциала, конфликты в Карибском море и идеологическая борьба между социалистическим и капиталистическим лагерями — вот сжатый контекст этой эпохи.

В это смутное время как дерево на пепелище Хиросимы прорастает постмодерн. Его ветви широко расползаются, но корень остается единым — это реминисценция по былому. Некоторые исследуют контексты, в то время как другие превращают арт-практику в возвращение к далекому или менее далекому прошлому, стремясь осмыслить себя в сегодняшнем мире.

Некоторые художники постмодерна выбирают природные материалы в качестве основных, несмотря на стремительное развитие технологий (впервые применяется GPS, зарождается интернет). Однако художники, упомянутые в этом исследовании, не следуют за прогрессом, а строят свой контекст вразрез с новыми веяниями, порой критикуя их и вскрывая энтропию современного общества.

Такую оптику настраивали представители арте-повера (Яннис Куннелис и Джузеппе Пеноне), а также Йозеф Бойс и те, кто работал в рамках земельного искусства (Роберт Смитсон и Уолтер Де Мария).

«Дыхание листьев», Джузеппе Пеноне 1979

АРТЕ ПОВЕРА

«Арте повера — это, по сути, особый взгляд на мир. Для него первоочередное значение имеют вопросы о том, что есть произведение искусства и что делает жизнь осмысленной. А произведение искусства — это, разумеется, вовсе не мертвый кусок материала», — писала куратор Каролин Христов-Бакарджиев.

Движение бедного искусства оформилось в 1967 году — тогда Джермано Челант впервые использовал этот термин, объединяющий арт-практику целой группы итальянских художников. Пистолетто, Кунеллис, Пеноне и другие представители течения исследовали энергию жизни, наделяли поэтикой обыденность и противостояли техническому прогрессу.

Арте повера во многом возникло как реакция на общественные волнения 60-х годов в Европе.

«Волна», Марио Чероли 1992

Часто художники арте повера обращались именно к природным материалам, создавая инсталляции из древесины, угля, листьев, воска. Это подчеркивало бинарность их взгляда, в рамках которого индустриализация встает в противоборство с природным началом, а капитализм пытается задушить искусство, сделав его исключительно коммерческим.

Без названия, Яннис Кунеллис 1969

Используя неэлитарные материалы (холщовые мешки, двери, вешалки для одежды и т. д.), работая с животными (птицами, лошадьми), а также активно включая в свою арт-практику уголь, специи и землю, Яннис Кунеллис побуждал к радикальному пересмотру выставочного пространства, подчеркивал дихотомию истинного природного начала и замутненного потребительской лихорадкой общества.

В «естественных объектах» Кунеллиса привлекала возможность использовать сенсорные и тактильные характеристики материалов.

Безымянная инсталляция 1969 года состоит из мешков с углем, кофейными зернами и специями. Это воплощение средиземноморских корней Кунеллиса, фрагмент воспоминания о родном портовом городе неподалеку от Афин.

Расположение мешков в галерее создает новый художественный контекст — цвет и запах содержимого мешков придают пространству белого куба особую поэтику.

Посетители первой персональной выставки Кунеллиса, на которой была представлена инсталляция, могли брать зерна и рассыпать их по галерее.

Без названия, Яннис Кунеллис 1993

«Искусство Кунеллиса — о том, что прошлое никогда не бывает мертвым, а понятия — отвлеченным», — отмечала Ирина Кулик. Действительно, с помощью весьма прозаичных джутовых мешков доверху наполненных углем, Кунеллис исследовал отголоски репрессивного политического прошлого, размышлял над категориями «товара», «продукта», «труда» и над социальными перипетиями.

«Повторяя лес», Джузеппе Пеноне (1969-1991)

«Дерево для меня не мотив, а живое существо, у которого есть форма и структура. Я много думаю о технологиях и о том, как быстро происходят изменения. Технологии не стабильны, не перманентны. А мрамор, камень, дерево — все это вечные материалы. Они есть сегодня, они были раньше и будут в будущем», — говорил сам Пеноне.

Главным медиумом в творчестве Пеноне стала древесина. В этом материале его, как и Кунеллиса, привлекает возможность тактильного и ароматического восприятия. На персональных выставках Пеноне всегда густо пахнет смолой и древесиной.

Впервые Пеноне занялся деревом в 1969 году. Первыми подопытными материалами для него стали деревья из леса в Гарессио — места, где родился художник.

Срезая ветки и макушки со стволов, художник обнажает деревья, делая из них скульптурные «скелеты». Они, в парадигме Пеноне, обретают около сказочные коннотации, становясь похожими то на ощетинившихся зверей, то на человеческие фигуры.

Художник работал не только с каркасом деревьев, но и с листьями, насыпая их прямо на пол галерей. Так Пеноне затрагивает темы жизни, угасания, истины и красоты природных форм.

«Деревянные скульптуры», Джузеппе Пеноне, 1991

В своих более поздних работах Пеноне исследовал возможности древесины. Так в серии скульптур «Скрытая жизнь» художник демонстрирует парадоксальность своего подхода — он насилует многолетний кедр, рубит его (так, как это делают люди, вторгаясь в существование природы для удовлетворения собственных нужд), но одновременно и сопереживает ему — он дает новой жизни прорасти внутри старой, израненной.

«Скрытая жизнь», Джузеппе Пеноне 2011

Похожего нарратива, как у Кунеллиса и Пеноне, придерживались и другие представители арте повера. Например, Пьер Паоло Кальцолари и Джованни Ансельмо. Используя камни, овощи и другие природные и бытовые материалы, они исследовали пространственные и смысловые связи всего живого на земле.

Il!mio!letto così come deve essere Пьер Паоло Кальцолари 1968 и «Без названия», Джованни Ансельмо 1968

ЙОЗЕФ БОЙС

Йозеф Бойс с зайцем, год неизвестен

Всем своим существованием (жизненным и творческим, что для него было равно) Бойс «призывал к альтернативе», утверждая любого суверенного человека художником, настаивая на стирании границ Запада и Востока, исцеляя рану, нанесенную человеку познанием, с помощью гомеопатических материалов: жира, воска, меда, войлока. Их он отождествлял с человеческой теплотой, а теплоту с любовью.

В бойсовской мифологии природа являет собой высшие силы, к которым он старается приблизиться посредством художественного языка.

Его топосами становятся легенда о крушении самолета под Крымом и татары-целители, Христос как изобретатель паровой машины, древнеегипетская концепция загробной жизни.

Контекстуальные переплетения делают миф Бойса универсальным языком, становятся экспериментом по обретению свободы. Ритуаликой и художественным шаманизмом он пытается исцелить «западного человека» от материализма и от болезненной веры в свое превосходство.

Спасение от пагубных привычек западной цивилизации Бойс видел в возврате к истинному природному началу, интуиции, которая побеждает логику, животных, которые умнее человека.

«Стая», Йозеф Бойс 1969

«Стул с жиром», Йозеф Бойс 1964

Жир, помещенный на стул в 1964 году, имел форму треугольника — символа перерождения и исцеления в мифотворчестве Бойса. Сам же материал служит прообразом, метафорической зарисовкой человеческого тела, которое постепенно трансформируется под давлением времени и температур, стекает к ножкам стула, испаряется. В 1985 году последняя капля жира растаяла. Спустя год растаял и сам Бойс.

«Медовый насос», Йозеф Бойс 1977

Еще одним объектом обожания для Бойса был мед. Его он воспринимал как суть мышления и поток энергии. Любовную оду этому природному материалу он исполнил в рамках инсталляции «Медовый насос» (1977). Тогда Бойс в здании в Касселе, которое было временным пристанищем для его университета, установил огромный насос, через который по прозрачным трубам сквозь 2 этажа качалось 150 кг меда. В течение 100 следующих после установки насоса дней Бойс читал лекции, тем самым входя в слияние с энергией меда.

«7000 дубов», Йозеф Бойс 1982-1987

План по масштабной высадке дубов был представлен публике в 1982 году на выставке Documenta 7. Многие волонтеры вызвались помочь Бойсу посадить деревья, так началась реализация перфоманса «7000 дубов» длиною в пять лет, который охватил весь Кассель. Заходя на территорию земельного искусства, о котором речь пойдет позже, Бойс вовлекает человека во взаимодействие с природой, занимается восстановлением не только ландшафта, но и исторической памяти о жестокостях фашизма.

«Конец ХХ века», Йозеф Бойс 1983

Природное начало в арт-практике Бойса находило свое воплощение и в перформансах с мертвыми зайцами и койотом, в войлочном костюме и в экологических акциях в защиту прав животных. Все это смыслотворчество было построено вокруг постулата о том, что человек, идущий по пути разрушения природы, обречен.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Описанные ранее художники в той или иной мере относились к ленд-арту, однако наиболее полно идеи движения раскрыли инвайронменталисты-шестидесятники из США, выходцы из направления минимализма. В исследовании о природных материалах нельзя не упомянуть сайт-специфические работы и инсталляции Роберта Смитсона и Уолтера Де Марии.

Ленд-арт — крайняя степень взаимодействия художника с окружающей средой. Являясь резонно новым (для 60-х годов) подходом к осмыслению природы как соавтора, как материала и даже как зрителя, инвайронментализм раздвинул границы дозволенного в арт-практике, окончательно приравнял жизнь к искусству.

В своих творческих поисках ленд-артисты выходили далеко за пределы музеев и галерей, размещая свои работы в поле, в лесу, в водоемах. Но также они совершали реверсивный ход, принося природу в пространство белых кубов, тем самым институционально критикуя и ставя под сомнение классическое экспонирование.

Еще одной и, пожалуй, главной смысловой точкой на карте инвайроменталистов стала их манифестация против общества потребления с его тиражными рекламными баннерами, коммерческой обусловленностью и ограниченностью мышления.

Теоретиком нового направления выступил Роберт Смитсон. В 1968 году он написал программный манифест «Осуждение разума: земляные проекты», в рамках которого проанализировал как «индустриальная культура пытается обуздать природу, проникнуть в ее хтоническую сущность при помощи копающей, взрывающей, бурящей и всякой другой машинерии». Результатом вездесущего строительства и захвата природных территорий является возникновение «незаконченных городов с обломками», как писал Смитсон. Его возмущало, что бесформенные курганы мусора, грязи и песка разрушают земную кору.

«Спиральная дамба», Роберт Смитсон 1970

Каноническое произведение ленд-арта «Спиральная дамба» было создано на Большом Соленом двухцветном озере в штате Юта. Спираль длиной 1500 футов и шириной 15 футов заворачивается по часовой стрелке — она сделана из черных базальтовых пород, 6650 тонн местных камней и земли. «Спиральная дамба» олицетворяет собой концепт энтропии, изложенный Смитсоном в критических текстах. Местоположение спирали способствует ее неизбежному распаду, однако масштаб инсталляции и продуманная форма доминируют над окружающим ландшафтом. Спираль непрерывно меняет форму под воздействием стихии, промышленности и времени.

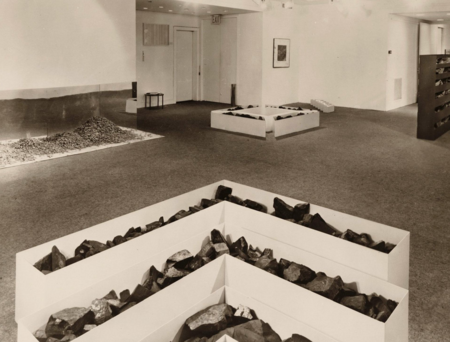

«Вместо того, чтобы помещать что-то в ландшафт, я решил, что было бы интересно перенести землю в помещение», — объяснял Смитсон концепт своих инсталляций Nonsites, выставленных в галерее Dwan в Нью-Йорке. Nonsites — это похожие на контейнеры конструкции, «комнаты внутри комнат», куда Смитсон складывал материалы, собранные во время прогулок (камни, куски бетона, вулканических пепел).

Все Nonsites (кроме одного — Site Uncertain, 1968) названы в честь мест, где объекты были найдены.

С помощью Nonsite наполненного углем Смитсон привлек внимание общественности к проблеме с угледобычей. Тогда правительство активно наращивало обороты для того, чтобы обеспечивать топливом разрастающиеся пригороды. Шахтеры не щадили землю, калечили ее, что привело к оползням и наводнениям. Своим Nonsite подчеркнул важность бережного отношения к природным ресурсам.

Nonsite, Роберт Смитсон 1970

Уолтера Де Марию интересовала передача в своей арт-практике таких категорий как «время», «пространство», «стихия». Де Мария часто использовал грязь, сталь. В самом начале пути он создавал скульптуры, навеянные дадаизмом, но попав в среду художников-минималистов Сола Левитта и Карла Андре, вектор его работы изменился. Уолтер экспериментировал в поле искусства, порой буквально.

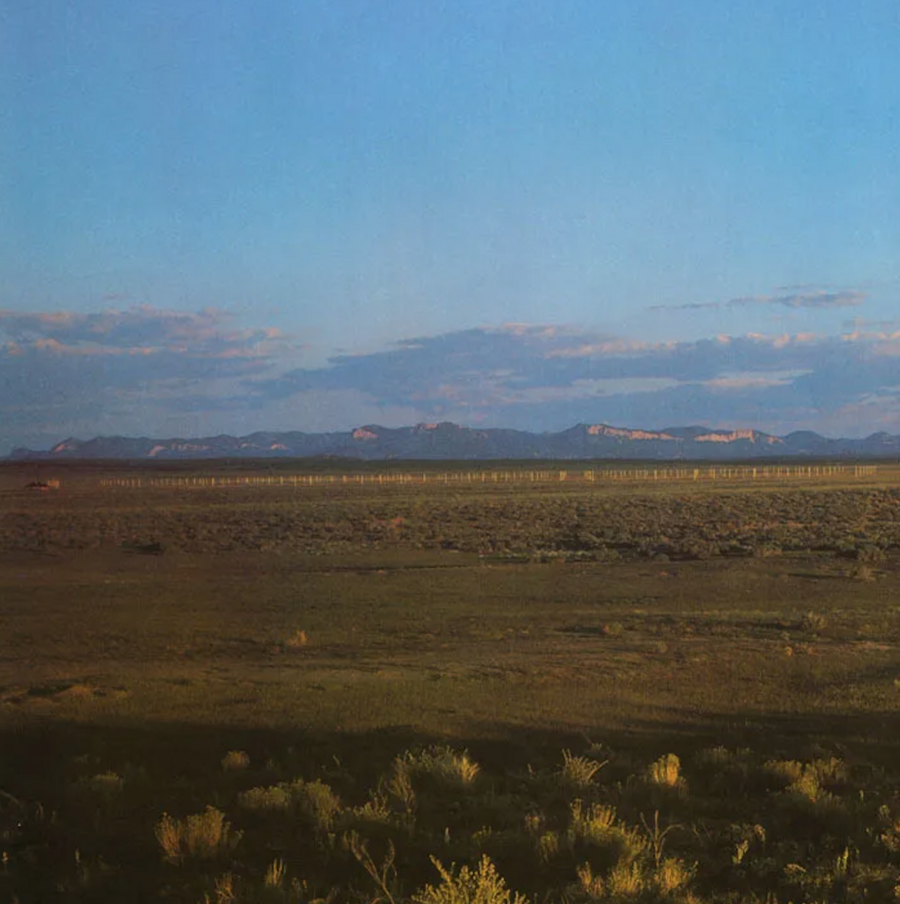

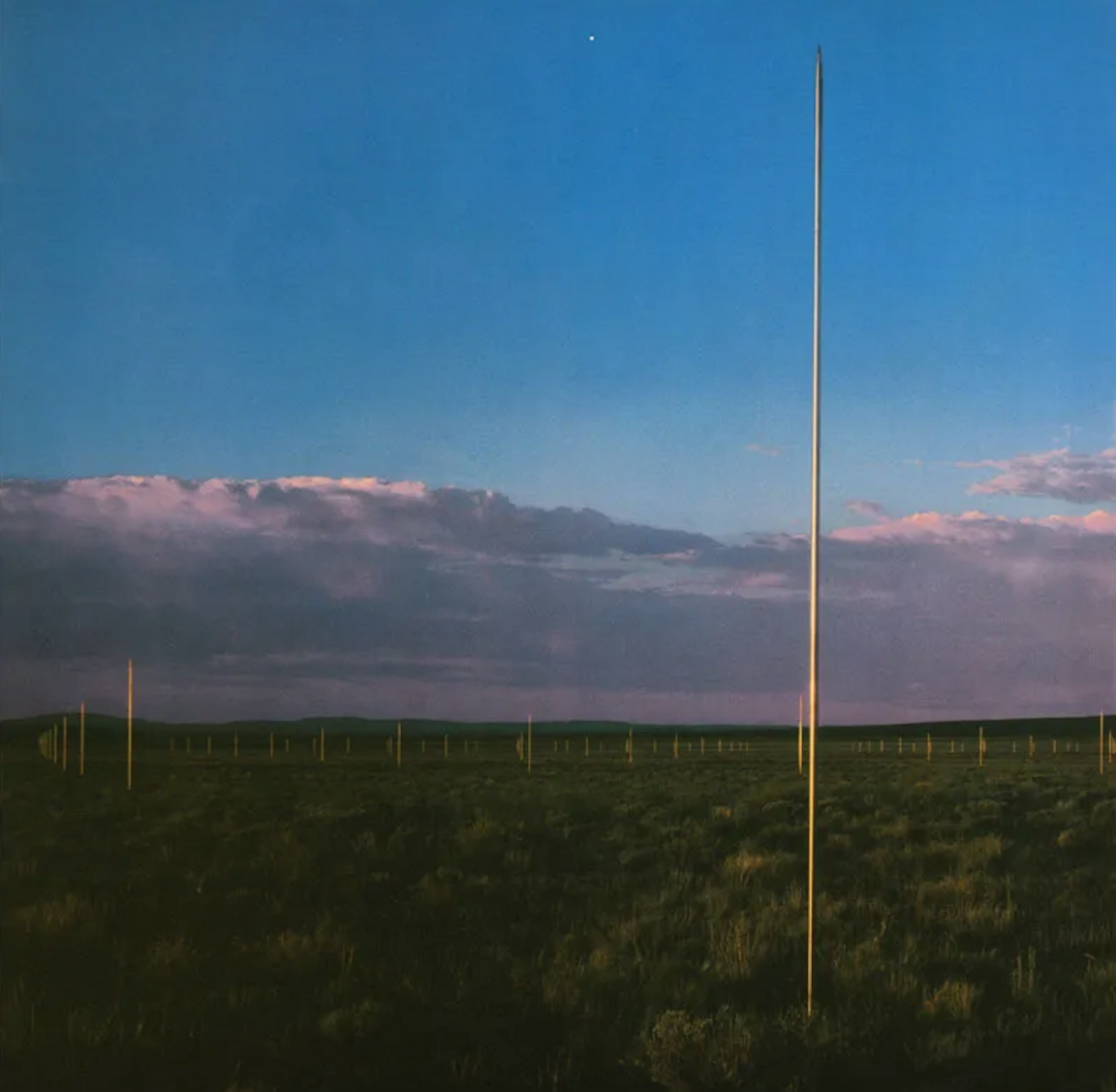

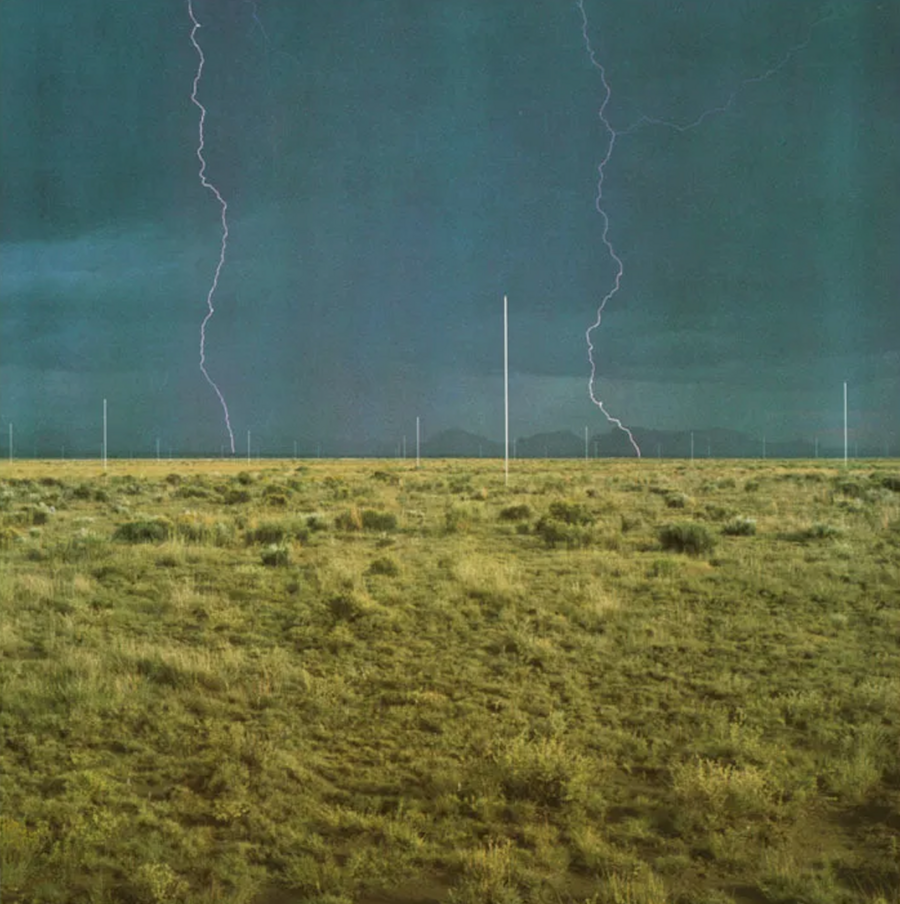

«Поле молний», Уолтер Де Мария 1977 года

«Мне нравятся стихийные бедствия, и я думаю, что они могут быть высшей формой искусства, которую можно испытать», — объяснил сам художник свою сайт-специфическую инсталляцию «Поле молний» 1977 года.

Местом для реализации новаторского художественного замысла была выбрана равнинная и, что весьма важно, изолированная местность в Нью Мексико. Работа над «Полем молний» велась три года — тщательный анализ территории позволил с точностью определить точки, где появились столбы из нержавеющей стали, которые притягивали молнии во время грозы. Свидетелями «Поля молний» стали зрители, которых пригласил сам художник. Это стерло грань между природой, искусством и человеком.

В контексте инсталляции «Нью-йоркская земляная комната» Уолтер Де Мария покрыл практически целый этаж галереи землей. Ее понадобилось целых 200 кубометров общим весом 127 тонн. До этого инсталляция кочевала по Европе.

«Здесь я испытал почти шаманский подъем чувств. Запах земли стал волшебной палочкой… У меня захватывало дух от того, какой мертвой и одновременно живой может быть скульптура», — писал арт-критик Джерри Сальц.

Это было жестом тотального включения природы в пространство белого куба. «Земляная комната» являлась уже не намеком, не фрагментом естественного начала, а могущественной силой, способной захватить стерильную, живущую по своим правилам институции (в глобальном ее понимании).

Нью-йоркская земляная комната», Уолтер Де Мария 1977

Наравне со Смитсоном и Де Мария потенциал природных материалов раскрывали Нэнси Холл, Алан Сонфист, Ричард Лонг. Используя фрагменты естественного мира, такие как земля, грязь, вода, инвайронменталисты также работали со звуками природы, ее тишиной, солнечными лучами, радугой, молниями. Это, с одной стороны, было новой главой в художественной практике, но с другой — возвратом к исходной точке, к чистому восприятию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В арт-практике представителей арте повера, ленд-артистов и Йозефа Бойса прослеживаются общие черты и нарративы. Поверхностный и очевидный слой — это интерес к природным материалам как к способу художественного выражения.

Однако при анализе творчества упомянутых фигур постмодерна можно выделить еще несколько пересечений. Пеноне, Кунеллис, Бойс, Смитсон и Де Мария говорили о скоропостижности и уязвимости жизни, о желании ухватиться за момент и прожить его, о наступающем на пятки искусству капитализме, о устаревших музейных принципах.

К тому же, они старались исцелить себя и людей от нанесенных войнами травм. Природа в их творчестве выступала ретранслятором фрагментов прошлого, возвратом к истине, которая скрыта в простоте существования.

Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм; Издательство · Ад Маргинем

Роберт Смитсон. Осаждение разума: земляные проекты, журнал Исторические исследования № 13 (2019) http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/246/569

Иглу, деревья и лед: арте повера и его наследие The Art Newspaper https://www.theartnewspaper.ru/posts/20241119-zcel/

Джузеппе Пеноне об арте повера и о деревьях, которые никогда ему не надоедят The Art Newspaper https://www.theartnewspaper.ru/posts/5714/

Культурная память, раздувающая ноздри Art хроника 25.10.11

Искусство и экофилософия: ленд-арт как феномен культуры А. Р. Кожаринова Московский Гуманитарный Университет 2020 — No2 https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-ekofilosofiya-lend-art-kak-fenomen-kultury/viewer

Defending and transcending local identity through environmental discourse Source: Informa UK Limited https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15239080500339679

Янис Кунеллис https://www.domusweb.it/it/arte/gallery/2024/10/24/perch-larte-povera--ancora-cos-importante0.html

Джузеппе Пеноне https://www.castellodirivoli.org/en/archivio_mostra/giuseppe-penone/?asset_type=allestimento&asset_index=1

Джованни Ансельмо https://www.artforum.com/columns/elizabeth-mangini-giovanni-anselmo-1934-2023-548418/

Спиральная дамба https://www.theartstory.org/movement/environmental-art/