(НЕ)реальный мир

«Реальность — это то, с чем никто на самом деле не знаком».

— Ник Бостром «А не живем ли мы в Матрице? Доказательство методом моделирования», 2003

Содержание

1. Введение 2. Гипотеза симуляции. Как это обосновывает наука? 3. Доказательство существования симуляции. Ник Бостром 4. Личное исследование 5. Вывод 6. Источники

Введение

Реальна ли реальность, в которой мы с вами проживаем? Или, на самом деле, мы существуем в некой симуляции? Этот вопрос до сих пор волнует не только большую часть из нас, обычных обывателей, но и многих известных ученых.

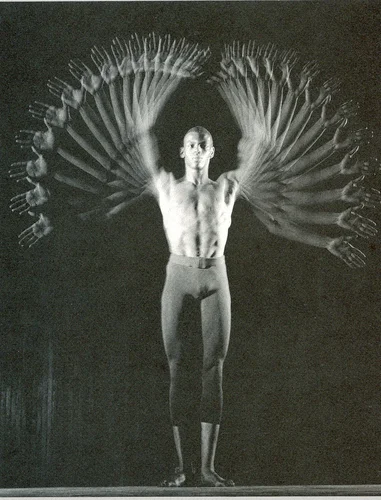

Порой создается ощущение, что наше же тело нам не подвластно, словно мы — чья-то заранее написанная программа, а наш мозг — не более чем синхронизация определенных задач, состоящая из благоприятных и неблагоприятных действий, представленная в виде двоичного кода. Поднимая ту же руку, можно задуматься: а моя ли это рука, я ли ей управляю или это вообще нечто, что мне приказано видеть и чувствовать, как мою руку? В такие моменты наше сознание будто претерпевает какую-то ошибку в работе нашего организма. И именно тогда мы словно впадаем в некий транс, способный провести нас через завесу чьей-то священной тайны. Мы начинаем двигать этой пресловутой рукой и проводим анализ совершенных нами действий, отвечая сами себе на некоторые всплывающие в голове вопросы: почему моя рука двигается только по какой-то одной единой траектории?; почему она не может вывернуться в неправильный угол, не повредив при этом кости и не вызвав в мозг сигнал о болезненном ощущении?; и почему она вообще такая тяжелая?

Гарольд Эджертон «Танцовщик Гас Соломонс», 1960

Следом за рукой, наше внимание переходит на все остальные части тела. Мы начинаем исследовать то, как двигается та или иная его часть и каким образом эти движения затрагивают все тело сразу. То же касается и исследования на чувство боли и ее проживание: насколько сильно нужно себя ущипнуть или ударить для того, чтобы мозг осознал, что это действие приведет к болезненным ощущениям? Можем ли мы хотя бы попытаться обмануть наш мозг и постараться не реагировать на боль, какой бы сильной она не была?

Но что, если наши глаза и то, что мы видим — ими не являются? Глаза начинают казаться подобием камеры, как в игре от первого лица, а мир, который мы видим с их помощью, будто начинает глючить, теряться в техническом шуме и размываться. Однако, если встряхнуть головой, то все снова встает на свои места. Кроме того, что от прошлых ощущений уже не избавиться.

Неизвестный автор

Так и происходит процесс дереализации и появляется множество вопросов о реальности происходящего в нашем мире, на которые так сложно найти ответ.

Вы можете подумать, что все вышеописанное просто вымышленный бред, полет моей собственной фантазии, если бы в один момент я сама не столкнулась с таким вопросом. А те ощущения, что были описаны — это не просто красивая выдумка, а реальные и прочувствованные мной ощущения и пришедшие в голову мысли во время процесса потери «контроля» над собой. Именно поэтому я рассматриваю данную проблему существования нас в возможной симуляции с позиции исследователя не только с точки зрения науки, но и на основе примеров в научно-популярной литературе, а также, основываясь на личном исследовании.

Гипотеза симуляции. Как это обосновывает наука?

Федор Бронников «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» 1869

Еще с давних времен люди были озадачены вопросом о происхождении мира и его реальности.

Для начала, стоит совсем немного упомянуть античную философию. Так, например, те же пифагорейцы считали, что математика и «ее начала» являются «началами всего существующего» [1]. Тогда получается, что идея о мире, представленном в виде определенного кода, имеет для начала довольно-таки философский характер. Идея пифагорейцев состояла в том, что «элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число» [1]. Таким образом, они ставили число превыше всего.

Однако, отталкиваясь от статьи Ковешникова на эту тему, можно сказать, что сама эта идея мироустройства далеко не идеальна и имеет немало погрешностей. В том числе и то, что система пифагорейцев в целом была загнана в слишком узкие рамки «вместо того, чтобы, наоборот, попытаться расширить саму теорию» [4].

Подобные теории так же имеют место быть в физике. В своей статье о представлении мира А. Ю. Внутских и П. В. Лаврентьева рассуждают о теории Мультивселенной, связанной с развитием квантовой механики [2]. Согласно этой теории существует целое множество вселенных, которые как быстро развиваются, так и быстро исчезают.

«Рик и Морти» (2013-2022)

Первое, что приходит на ум и всплывает перед глазами при упоминании множественных вселенных — это визуальное их представление в виде современного научно-фантастического анимационного сериала «Рик и Морти» [7]. Герои этого мультипликационного сериала то и делают, что путешествуют в море различных вселенных, в каждой из которых можно найти подобных главным героям персонажей, отличающихся от них самих только своим характером и лишь незначительными различиями во внешнем облике. Вернувшись же к самой теории, значит ли это то, что, например, такое психическое состояние, как эффект дежавю происходит на самом деле из-за того, что мы уже успели прожить этот некоторый всплывший момент жизни из нашей памяти в другой Вселенной? С одной стороны, это звучит довольно-таки странно, а с другой — казалось бы, вполне логичная мысль. Тем не менее, ни доказать, ни опровергнуть теорию Мультивселенной, на данный момент, не предоставляется возможным, поэтому данную идею можно развивать пока что только с философской точки зрения.

Однако, держа в голове представления пифагорейцев о работе мира, окунемся, собственно, в изучение такого понятия, как «гипотеза симуляции».

GTA V (2013)

В одноименной статье Н. П. Павлов так же, как и мы сейчас пытается разобраться с виртуальной составляющей нашей реальности [6]. Некоторая часть его идей основывается на одной из работ шведского философа Ника Бострома, но непосредственно к нему мы вернемся чуть позже. Павлов же, во-первых, приводит интересное сравнение развития гипотезы симуляции с игровой индустрией на примере Grand Theft Auto V. Так, говоря о восприятии мира сейчас, он уподобляет процесс видения мира, как процесс прохождения игры, в которой видение неких объектов и их существование прекращается ровно в тот момент, когда эти самые объекты выходят с поля зрения персонажа игры. Обуславливает он сам этот механический процесс внутри игры с необходимостью минимизации нагрузки на процессор компьютера. Однако, это все сильно коррелируется с тем самым случаем с ощущением нашего видения, сопоставимым с видением камеры. Мы так же сбрасываем часть увиденного встряхнувшись для разгрузки мыслительных процессов, пытаясь забыть все то, что произошло с нами ранее, минимизировав таким образом нагрузку на мозг.

Золотое сечение

Во-вторых, развивая идею о том, что мы всего лишь персонажи в чьей-то игре, Павлов приводит один научный факт. Его основной тезис состоит в том, что в нашем мире, как и в мире игровом, были оставлены «пасхалки» в момент его создания. Основной такой «пасхалкой» принято называть «число Бога», равное 1.61. Мы сталкиваемся с ним повсеместно: этому числу равняется длина руки к длине от плеча до локтя, размер головы по отношению к размеру ладони и даже наша ДНК связана с этим «числом Бога». Как рассказывает сам Павлов, дело в том, что в спирали ДНК существуют некие мосты, без которых невозможно наше с вами функционирование. Они же, в свою очередь, имеют определенную последовательность — 10, 5, 6, 5. И именно тут начинается самое интересное совпадение (а может, и нет). Если мы обратимся к написанной на иврите «Торе» и перенесем эти числа на буквы еврейского алфавита, то получим забавное послание «ЙУД hЕЙ ВАВ hЕЙ», что на русском означает первое имя Бога, зашифрованное как «Яхве».

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, возможно, мы и на самом деле закодированы: Библия приходится нам основным, хоть и не научным источником веры в истину мироздания, а задействованность в ней такой точной науки, как биология привносит некоторые сомнения в осознание того, что реальность реальна.

П. С. Спрукуль в статье о виртуальном реализме так же пришла к подобным тезисам, которые описаны выше:

«1. У симуляции есть создатель. <…> Этой сущностью мог быть Бог… <…>

2. Данная симуляция сгенерирована компьютером, поэтому в основе физики мира лежат вычислительные процессы… <…>

3. Наш разум / сознание находится за пределами физического пространства-времени, но получает из физического мира входные данные и посылает выходные данные» [8].

Получается, что несмотря на множественность размышлений на тему реальности и симуляции в нашем мире, у нас есть все же максимально точное количество теорий данной проблемы.

Также, обращаясь к статье Д. В. Кузнецова и В. В. Котляровой о гипотезе симуляции нельзя не упомянуть, что в какой-то момент нам «…кажется, что в нашем мире нет ничего идеального, но на самом деле все образы нашего мира подчиняются законам математики» [5].

Здесь мы, во-первых, снова возвращаемся к Пифагору и числительной составляющей основе мироздания, а во-вторых, подобные тезисы в какой-то момент подтолкнули меня к осознанию того, что математическую теорию связи Клода Шеннона [9] можно так же применить к исследованию об ощущении появления шума в момент выброса сознания из представления о реальности.

Схематическое изображение общей системы связи

Так, говоря об ощущении нахождения себя в симуляции, скорее всего, стоит подразумевать нарушение в системной связи внутри работы нашего мозга. Данная система состоит из 5 частей:

1. Источника информации, под которым мы представим наши органы чувств; 2. Передатчика (нервные импульсы); 3. Канала (та же кровеносная система); 4. Приемника (собственно, сам мозг); 5. Пункта назначения, под которым подразумеваемся мы сами.

Соответственно, при нарушении, как минимум, одной из частей системной цепочки нарушается и вся система в целом. То есть, достаточно неправильно принять информацию на начальном этапе через какой-либо из органов чувств и тогда вся последующая цепочка рухнет, произойдет передача ошибочной информации, из которой и следует неверное восприятие нами через мозг этой информации. Тогда, отсюда и вытекает ощущение симуляции во вполне себе реальном мире.

Доказательство существования симуляции. Ник Бостром

В собрании различных эссе известных представителей американской гуманитарной науки Гленна Йеффета «Прими красную таблетку…» [3] нельзя не обратить внимание на работу Ника Бострома «А не живем ли мы в Матрице? Доказательство методом моделирования».

«Матрица» (реж. сестры Вачовски, 1999)

Не секрет для многих, какие тезисы приводил Бостром в данной работе, но я все же считаю нужным их упомянуть для дальнейшего анализа:

«1. В этой статье представлено доказательство методом моделирования, согласно которому по крайней мере одно из следующих утверждений верно: весьма вероятно, что как биологический вид человечество начнет исчезать с лица земли, не достигнув „постчеловеческой“ стадии. 2. Очень маловероятно, что любая постчеловеческая цивилизация запустит большое количество симуляций (моделей), имитирующих ее эволюционную историю (или, следовательно, вариантов этой истории). 3. Мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции» [3].

Начнем с первого утверждения.

В понимании Ника Бострома, если мы все, как вид, исчезнем в результате каких-либо катаклизмов, то и сама суть разговора о гипотезе симуляции в момент правления компьютерными технологиями не имеет никакого смысла. Он резво опровергает данный тезис, обуславливая это тем, что человечество достигнет больших высот в развитии искусственного интеллекта настолько быстро, что «…люди могут начать наделять компьютеры сознанием задолго до того, как это станет реальностью».

Второе же утверждение подразумевает под собой то, что все же, достигнув постчеловеческой стадии, мы будем в силах запустить огромное множество симуляций, однако, это будет невозможно осуществить.

Таким образом, постлюди будут достаточно компетентными в области своей работы, исходя из обладания «достаточными вычислительными мощностями». Однако, тут снова следует опровержение. Бостром считает, что постчеловеку может показаться глупой идея о воссоздании прошлого путем симуляции. Для подобного рода «развлечений» постчеловек, в первую очередь, будет использовать возможности своего нового, по сравнению с обычным человеком, организмом.

И последний, третий тезис, исходя из того, что два опровергнуты, получается самым что ни на есть верным утверждением по мнению Бострома.

Таким образом, можно в какой-то степени так же утверждать, что наш мир с большой вероятностью можно назвать симуляцией.

Личное исследование

На основе всего вышеописанного, мной было принято решение исследовать вопрос о сравнении возможного господства компьютерной симуляции с реальностью в виде цифрового перформанса на основе музыкального трека Sevdaliza — Human.

Sevdaliza — Human (альбом ISON, 2017)

Так, я помещаю себя настоящую и себя в виде кибер-перформера в соответствующее для них окружение, дав при этом им одну единую задачу — оставаться собой, несмотря на обстоятельство того, кем они являются.

Келлер Мария «HUMAN», персонаж Кибер-Мария, 2022

Основой к перформансу так же послужил текст песни, смысл которого отражает мысли Рене Декарта «Cogito ergo sum», что означает «Я мыслю, следовательно, я существую».

Таким образом, в процессе исследования стало ясно, что кибер-человек не может мыслить сам, как тот же обычный человек. Именно он является пешкой в руках обычного человека. Следовательно, и опасения о становлении искусственного интеллекта на место выше человека перестают быть убедительными. Ведь именно он создает для каждой программы определенный рабочий код.

То же самое можно сказать и о захвате нашего мира симуляцией.

Вывод

Исходя из множество описанных здесь теорий и предположений, невозможно прийти к однозначному выводу, реальна ли все-таки реальность или нет.

Для получения точного ответа, касающегося данной проблемы, предстоит ждать научного обоснования еще очень много лет. А так же есть вероятность, что такой момент никогда не наступит и мы так и продолжим жить в неведении.

Все, что нам сейчас остается делать, так это продолжать изучать этот вопрос со стороны физики, математики и философии в первую очередь.

А там уже каждый выбирает сам, во что ему больше хочется верить — в существование реального мира или его проекцию в виде компьютерной симуляции.

Библиография

1 — Аристотель, -. Метафизика / Аристотель / Пер. Кубицкого А.В. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07009-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494311 (дата обращения: 23.10.2022)

2 — Внутских А.Ю., Лаврентьева П. В. Представления о Вселенной и гипотеза мира как симуляции в контексте современной социокультурной ситуации / А. Ю. Внутских, П. В. Лаврентьева / Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. — Пермь: ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2021. — № 1. — 11 с. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-vselennoy-i-gipoteza-mira-kak-simulyatsii-v-kontekste-sovremennoy-sotsiokulturnoy-situatsii (дата обращения: 23.10.2022)

3 — Йеффет Г. Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в «Матрице» / Под ред. Гленна Йеффета / Пер. Давыдовой Т. — Москва: Ультра.Культура, 2003. — 312 с. (дата обращения: 23.10.2022)

4 — Ковешников Е. В. Математическая сущность природы по Пифагору и Платону. Стремление к совершенству и попытки преодоления парадоксов / Е. В. Ковешников / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — Волгоград: ООО «Институт стратегических исследований», 2011. — № 4. — 7 с. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-suschnost-prirody-po-pifagoru-i-platonu-stremlenie-k-sovershenstvu-i-popytki-preodoleniya-paradoksov (дата обращения: 23.10.2022)

5 — Кузнецов Д. В., Котлярова В. В. Гипотеза симуляции как обоснование природы человека / Д. В. Кузнецов, В. В. Котлярова. — Шахты: Colloquium-journal, 2019. — № 25. — 3 с. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gipoteza-simulyatsii-kak-obosnovanie-prirody-cheloveka (дата обращения: 23.10.2022)

6 — Павлов Н. П. Гипотеза симуляции / Н. П. Павлов / Под ред. Ивановской И.И. / Развитие современной молодежной науки: опыт теоретического и эмпирического анализа. — Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2021. — С. 192-200. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46199108 (дата обращения: 23.10.2022)

7 — «Рик и Морти» (создатели: Джастин Ройланд, Дэн Хармон, 2013-2022 — 6 сезонов). — URL: https://www.kinopoisk.ru/series/685246/ (дата обращения: 23.10.2022)

8 — Спрукуль П. С. Виртуальный реализм и гипотеза компьютерной симуляции / П. С. Спрукуль / Гуманитарная информатика. — Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2019. — № 16. — С. 22-27. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44039633 (дата обращения: 23.10.2022)

9 — Шеннон К. Э. Математическая теория связи / Клод Элвуд Шеннон / Пер. Карповой С. — Москва: ИИЛ, 1963. — 830 с. — URL: http://shannon.usu.edu.ru/Shannon/shannon1948/default.htm (дата обращения: 23.10.2022)