2 — Угасающие города

рассматриваемые в главе города и посёлки

2.1 г. Певек (69°42′ с. ш. 170°19′ в. д.)

Расположение г. Певек

В северной части Чукотки располагается город Певек — самый северный город России, удивительное место, окружённое сопками и омываемое Северным Ледовитым океаном. Город появился в 1933 г., во времена сталинских репрессий, изначально как один из главных портов Чукотки, затем, с 1938 г., как центр Чаун-Чукотского ИТЛ Дальстроя, под его контролем велись работы по: разведке Валькумейского оловорудного месторождения; шахты в п. Валькумее, п. Красноармейском, п. Южном; создание и расширение Певецкой ТЭЦ, ветровых электро-станций и автомобильной дороги. Географически он был одним из самых дальних трудовых лагерей (дальше только Чукотского ИТЛ Дальстроя в п. Эгвекинот). Но, несмотря на печальную историю и значительную отдалённость от больших городов, Певек не забыли, в настоящее время это крупный портовый узел на Северном морском пути России. В основном в городе проводятся промышленные работы в шахтах по добыче олова и золота на «Майском» месторождении — одном из крупнейших в нашей стране.

Вид на г. Певек

Въезд в город

Чукотский автономный округ — один из самых отдалённых субъектов федерации, но всё равно именно туда приезжают исследователи, учёные, геологи и метеорологи для поиска материалов и романтики «края земли». Местные жители ласково называют Певек городом «романтиков и ромашек», считая что жизнь и работа учёного на крайнем Севере среди сопок и тундровых степей, где с одной стороны за горизонт уходят холмистые рельефы, а с другой — бескрайний океан — это самые удивительные условия для существования. В чем-то они точно правы. Но причём здесь ромашки? Во времена СССР в город ввозили землю из тундры и случайно завезли семена ромашек, которые удивительным образом прижились и быстро разрослись, покрывая летом город белым ковром цветов.

Певекчанам не привыкать к белоснежным ландшафтам, как и в любом северном городе здесь присутствуют экстремальные морозы, пронизывающие ветра и снега, заметающие дома, но и в этом местные находят особое очарование и красоту.

Официальной датой основания считается 20 апреля 1951 года — именно тогда было создано Управление арктического морского порта Певек, входившее в систему Дальстроя. Необходимость организации порта была связана с открытием и активным освоением богатых золотых месторождений Чаунского района. На момент основания порт представлял собой одну линию из четырёх причалов, практически не имел механизации, производственных или служебных зданий, что делало его малопригодным для полноценной работы. В смену трудилось до 900 человек, преимущественно заключённых.

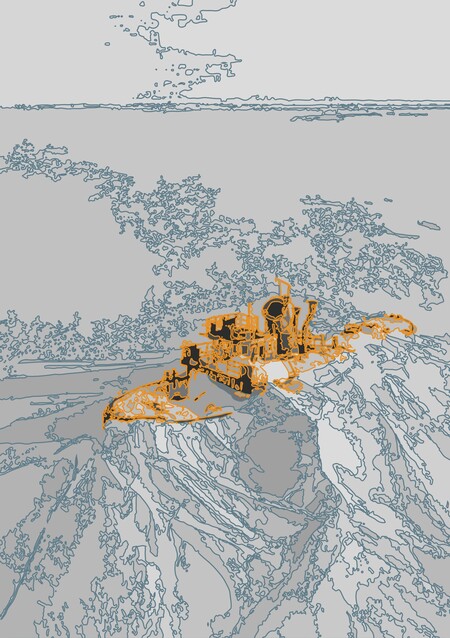

Сейчас в городе проживает около 4000 человек (судя по переписи населения 2024 г.) — это близко к реальной ситуации. Но как жить в таком отрешённом от «большого мира» месте? Певек стал первым в России городом, получающим электричество от первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» — один корабли, как огромное производство, дающее не только рабочие места, но и обеспечивающее целый город теплом и светом с избытком (мощности реакторов на станции достаточно для обеспечения необходимыми ресурсами городов до 100.000 человек).

Атомная электростанция «Академик Ломоносов» на берегу пролива Певек

Вид на порт // Сухогруз «Турухан»

Порт в Певеке — одно из основных мест занятости граждан. Благодаря глубокой бухте он стал одной из основных точек федерального значения на трассе Северного морского пути.

Оснащение города необходимыми ресурсами — продовольствием — осуществляется в летне-осенний период, когда судам не нужно ледокольное сопровождение на пути в порт. В редких и экстренных случаях возможен ввоз необходимых ресурсов на самолёте или вертолёте во все сезоны, в случае благоприятной погоды, но в зимнее время такое случается не часто из-за южных ветров, срывающихся на город с сопок (достигает 35м/с), уносящих всё лёгкое и плохо прикреплённое на соседние острова и в океан.

Вид на порт // Микрорайон «Коса»

Чаунская центральная районная больница

На протяжении всей своей истории город активно развивался, в 1989 г. он даже вошёл в «100 лучших городов России» по критерию прироста населения (максимально насчитывалось 13.000 человек). В начале 00-х также вошёл в рейтинг «100 городов», но уже по убыли населения. При этом в Певеке активно ведутся работы по благоустройству города и оснащению его всем необходимым для комфортной — строительство большой районной больницы в несколько корпусов, организация парка в центре. В городе занимающемся горной промышленностью и добычей золота построили школу и детский сад «Золотой ключик».

Школа и детский сад «Золотой Ключик» // Благоустройство парка

Муралы на домах г. Певек автор фото — Наталья Шиповская

Город знаком и со стрит-артом. В 2022 г. при поддержке и финансировании АО «Концерн Росэнергоатом», ГДК «Баимская» и Правительства ЧАО были приглашены художники со всей России для создания 11 муралов на улицах Певека.

Говоря о социальной инфраструктуре, в городе также есть школа искусств, развлекательный центр-кинотеатр «Айсберг», библиотека, интернет-клуб, школа баскетбола, спортивный центр, каток.

Местный каток/стадион // Баскетбольная площадка на берегу Чаунской губы

«Чукотка — подводная лодка, которая изредка всплывает чтобы пополнить запасы и вновь уйти в автономное плаванье»

Вид на г. Певек со склона сопки Пээкинэй

При учёте всех условий, холода, ветров, отдалённости и одиночества посреди дикой и бескрайней природы существует множество людей, которые не то что не уезжают из Певека, они возвращаются обратно спустя многие годы. Такие люди предпочитают вкладываться в дальневосточные гектары близ города, а не в ипотеки в больших городах. Пробыв там вахтовым методом пару лет и возвращаясь домой в Москву, Петербург, Екатеринбург и прочие большие города, они перестают чувствовать себя «дома». Дом теперь оказывается не там, где все родственники, знакомые с детства места и нет проблем с логистикой, а там, на Чукотке, где есть свобода в воздухе, где после работы можно с собакой уйти на сопки и в степи, где можно рыбачить и строить свой маленький домик на побережье океана, на самом краю земли…

Местные объясняют такое явление фразой — «север зовёт». Север цепляет и пронизывает людей до самой глубины души, внедряясь в бытовые привычки, темп жизни, он взращивает характер, северную выносливость и способность к тихому созерцанию в городе «романтиков и ромашек».

Панорама г. Певек

2.2 п. Диксон (73°30′30″ с. ш. 80°31′28″ в. д.)

Расположение п.Диксон

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

Повествование о посёлке Диксон — одна из самых депрессивных частей моего исследования. В настоящее время здесь проживает около 200 человек и ни прирост населения, ни улучшение условий для жизни не планируется в ближайшее время. Это ещё один населённый пункт, один из множества на севере России, где местные чувствуют себя на краю света, но, в отличии от относительно процветающего г. Певека, здесь всё вялотекуще умирает.

Посёлок был основан 7 сентября 1915 года вокруг первого строения — метеостанции. Преимущественно развитие шло в промышленном и индустриальном векторе — морской порт, как одна из ключевых точек Северного морского пути, база для снабжения арктических экспедиций углём и продовольствием.

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

В рамках исследования Диксон был выбран по причине особенностей расположения. Холодный суровый остров — это буквально про этот посёлок. Добираясь до Диксона (только по воздуху), вы прилетаете в аэропорт на одноимённом острове близ самого посёлка. Ранее на острове Диксон также был посёлок, как продолжение инфраструктуры с материка, но впоследствии на острове остался только аэропорт и законсервированные кварталы в снегах.

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

Так мало по малу посёлок развивался и к концу 80-х годов достиг своего пика — насчитывалось около 5000 жителей, посёлок был известен во всём СССР как одна из основных северных баз. Здесь были коровники и прочие скотоводческие предприятия; теплицы, где выращивали вполне экзотические для севера культуры — пшено, кукуруза, капуста. Диксон был одной из ключевых научно-исследовательских точек на карте севера СССР, со всей страны именно сюда приезжали кандидаты наук по геологии, метеорологии, океанологии многие из которых отправлялись в экспедиции в Арктику. Диксон — самый северный из крупных населённых пунктов России и самая ближайшая точка цивилизации в Арктике. Но так было давно, а сейчас…

«Декорация страны, это декорация благополучия»

Торговый центр в п.Диксон автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

Город стремительно пустеет, здесь уже есть целые замёрзшие кварталы, где из живого остались только изредка приходящие ностальгирующие жители и белые медведи, привыкшие к обледенелой разрухе.

В этом посёлке тяжело жить всем — для детей здесь оборудовано 4 площадки, но в городе нет ни одного педиатра, подросткам негде проводить свободное время, кроме как дома и в школе, для взрослых здесь всё меньше и меньше рабочих мест и все с мизерными зарплатами, а старики не в состоянии переехать по состоянию здоровья. Кто мог уехать из Диксона, давно уже это сделал и зачастую не возвращался обратно, но как и в любом городке на краю земли, здесь есть особая атмосфера — жгучая и притягательная своей дикостью и экстремальными условиями.

Здесь есть и местные, и приезжие, верящие в лучшее будущее для Диксона. Они собирают у себя в квартирах архивы заброшенных станций, для истории, для следующих поколений, так как ничто так не щемит их сердце, как забвение родного города. Некоторые энтузиасты организовывают здесь музеи, например музей арктической авиации — всё это в надежде на новый виток развития этой деятельности, города и севера.

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

Из «барахлящего» телевиденья жители постоянно слышат «Наш вектор развития страны направлен на Север!», «Приезжайте за северными зарплатами и льготами!», «Север ждёт новый виток истории!». Но не нужно даже выходить из квартир, чтобы понять, что всё это ложь — отсутствие стабильного интернета, перебои в водоснабжении, дорогие продукты питания — всё это и более только лишь в рамках одного дома. Выйдя за порог, жители видят разруху и забвение. Из-за невозможности добровольно вывести местных жителей и сделать город полноценным вахтовым пунктом были созданы ужасные условия для жизни, будто бы все забыли про перспективы и про то, как процветал этот небольшой посёлок всего лишь 30-40 лет назад.

«Человек живёт надеждой на улучшение и на „нужность“, что он нужен стране, нужен своему городу, а если он видит, что посёлок умирает, медленно, вялотекуще, но он умирает… Сюда больше никто не приезжает и нет надежды на то, что ты приедешь и будет лучше и ты нужен будешь…»

автор фото — Слава Степанов (2022 г.)

2.3 п. Дальние Зеленцы (69°07′05″ с. ш. 36°03′30″ в. д.)

Расположение п.Дальние Зеленцы

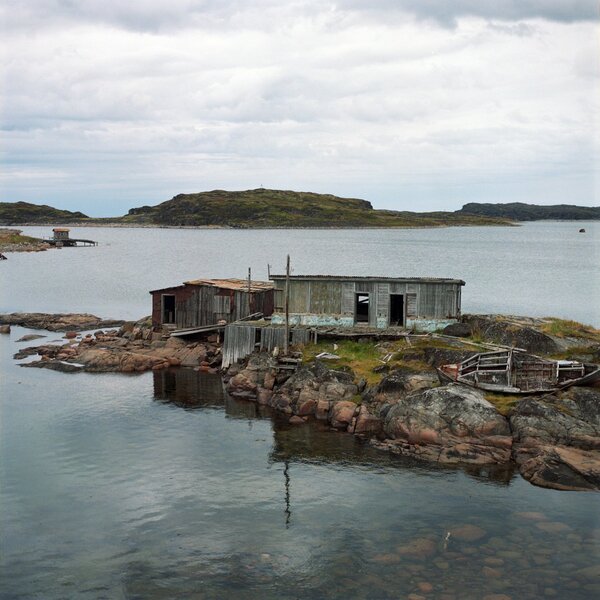

автор фото — Антон Ермачков

Дальние Зеленцы — невероятной красоты место в Мурманской области. Это самый дальний посёлок от Мурманска к которому проложены дороги или что-то схожее с этим понятием. Среди мягких мшистых холмов на берегу Баренцева моря расположился ныне заброшенный посёлок с постоянным населением в 7 человек.

Посёлок был основан в 1930 году в связи с организацией в нём биологической станции, ставшей культурным и научным центром. В 1932 здесь расположили трудовой посёлок № 6 системы ГУЛАГ, где рабочие занимались расширением инфраструктуры института, горными работами, прокладыванием дорог в неподатливой скалистой среде. Ещё недавно здесь кипела жизнь, была инфраструктура для проживания, работы, научной деятельности, но в конце 80-х посёлок упразднили и в кратчайшие сроки расселили всех жителей.

Но что же было до 20 века? Здесь жили коренные народы — поморы, занимавшиеся преимущественно рыболовством. Впоследствии, сместив их, советские рабочие продолжили рыболовецкое дело, но, из-за ограничений и запретов со стороны государства, такой промысел не прижился и рыболовство здесь было как массовое хобби или же как отчаянная попытка прокормить близких. В городе и ближайших территориях за его чертой всё ещё остались рафинированные напоминания об этом.

Посёлок всегда был единственным оплотом цивилизации на десятки километров по среди практически первозданной северной природы. После воин и репрессий он так и остался преимущественно научным центром — частные дома были пунктами проживания для работников станции и практикантов, приезжающих в Дальние Зеленцы со свей страны.

автор фото — Антон Ермачков

Сейчас здесь круглогодично проживает 7-10 человек и лишь летом их число немного возрастает за счёт дачников, занимающих полуразрушенные дома.

Как можно видеть на фотографиях — посёлок находится в упадке уже несколько десятилетий, но всё ещё притягивает туристов со всего мира своей камерность и отрешённостью от мира. Дальние Зеленцы буквально стали краем цивилизации на Кольском полуострове, где сейчас инициативные личности стараются организовывать досуг — спуски с аквалангами, вертолётные экскурсии на этот край земли.

автор фото — Антон Ермачков

И всё же главной достопримечательностью Дальних Зеленцов является место, ставшее «градообразующей организацией» — Биологическая станция, ставшая институтом в 1958 году.

Биологический институт в Дальних зеленцах известен по следующим причинам:

— Это было одно из первых мест занимающихся обучением морских обитателей (тюленей и морских котиков) поиску мин, обнаружению аквалангистов и подводному шпионажу.

— Здесь занимались океанологическими исследованиями арктических вод.

— Учёные именно с этого института были одними из первых, кто проводили научные исследования на Земле Франса-Иосифа совместно с канадскими и норвежскими учёными.

— Именно в Дальних Зеленцах берёт своё начало популяция Камчатских крабов в Баренцевом море и прилегающих водах, благодаря работе учёных по изучению и приспособлению их к местному климату.

По причине скорого расселения жителей посёлка здесь можно найти множество артефактов и следов научной деятельности, будто бы забытых в процессе переездов.

Но несмотря на все факторы, здесь всё ещё есть жизнь, в первую очередь научная. В Дальние зеленцы каждый год приезжают геологи, метеорологи, океанологи и прочие учёные с целью сбора материалов и информации. Отрешённость от мира играет им на руку, так как практически никто не мешает ходу исследований в одинокой и естественной среде.

автор фото — Роман Смирнов

северная коррозионная станция // метеостанция

В настоящее время в посёлке всё ещё располагается самая северная коррозионная станция, принадлежащая Московскому институту физической химии и электрохимии. Посреди пронизывающих ветров с моря и сурового климата на протяжении ни одного десятилетия стоит 17 стендов с образцами различных металлов и сплавов. Также, на территории коррозионной станции есть метеостанция для более точного отслеживания изменений в ходе исследований, к сожалению, она стала заброшенной в конце 80-х годов.

автор фото — Антон Ермачков

2.4 Выводы к главе

Рассмотренные в главе примеры показывают нам, что жизнь на территории российского севера бывает крайне разной — где-то города активно развиваются и благоустраиваются, появляются новые рабочие места, туда приезжают влюблённые в север энтузиасты, желающие освоить эти территории. Но есть и другие случаи, когда города буквально умирают и разлагаются от одиночества и покинутости.

Всё это правда и всё это реалии наших северных территорий. Можно ли там жить? Да, конечно, но это абсолютно другая жизнь, совершенно не похожая на привычную нам. В заполярных городах нужно привыкать и примиряться с многим — с автономным бытом города, когда продовольствие пребывает лишь пару раз в год; с полным отсутствием какой-либо растительности 9-10 месяцев в году, с полярными днями и ночами, с наличием белых медведей в черте города.

Всё это уникальный и непривычный для многих опыт, но при этом люди возвращаются в те холодные суровые места и с особой нежностью отзываются о них, покупают там гектары земли и совершенно не планируют уезжать в более комфортные города. Примеров этому много — от заброшенных, но точно не забытых людьми деревень Мурманской области до небольших чукотских посёлков на краю земли в городах романтиков и ромашек.