Готические реминисценции в русской художественной культуре XVIII–XIX веков

Рубрикация

1. Концепция 2. Екатерининская готика: Фельтен и Баженов 2. Дворец «Коттедж»: архитектура и символика 3. Петергофская топография: Менелас и Бенуа 4. Зимний дворец: Александровский зал 5. Заключение

Концепция

Готика — единственный великий стиль европейского средневековья, который Россия не знала изнутри. В XII–XV веках, когда Франция возводила Шартр и Реймс, Русь строила белокаменные храмы Владимира и Новгорода — архитектуру совершенно иной природы. Готика пришла в Россию как иностранный язык, выученный по книгам: её можно было цитировать, но нельзя было говорить на ней свободно. И всё же именно этот чужой язык оказался удивительно продуктивным для выражения того, что русская культура не могла сказать иначе.

Главная гипотеза этого исследования: русская готика XVIII–XIX веков была инструментом, а не просто стилем. Она использовалась там, где требовалось выразить нечто исключительное — то, что выходило за рамки повседневного архитектурного языка классицизма. Триумф над врагом, романтическая любовь, сакральная память о войне — всё это требовало особого языка, и готика его предоставила. Готика воспринималась одновременно как язык глубокой древности и как язык Европы. Екатерина II, мечтавшая о «Греческом проекте» и освобождении Константинополя, видела в готике мост между античностью и средневековьем, между Востоком и Западом. Николай I, создававший культ рыцарства и прекрасной дамы, нашёл в готике декорации для семейной идиллии вдали от придворного этикета. Брюллов, проектируя мемориал 1812 года, превратил готические своды в храм национальной памяти. Каждая эпоха извлекала из готики то, что ей было нужно.

При отборе материала я опиралась на три критерия: временные рамки, исторический контекст и события, к которым часто были приурочены те или иные постройки. Рубрикация исследования построена на четырех метаморфозах, которые произошли с этим архитектурным стилем в России: от политического манифеста екатерининской эпохи — через романтическую приватность дворца «Коттедж» — к готическому ландшафту Петергофа — и, наконец, к мемориальному пространству Александровского зала.

Разделы исследования показывают не совсем линейную эволюция стиля, это скорее серия ответов на разные культурные запросы, где одни и те же формы — стрельчатые арки, пинакли, розетки — каждый раз наполняются новым содержанием. Парадокс русской готики в том, что она почти никогда не была «готической» в конструктивном смысле. Чесменская церковь Фельтена, Царицыно Баженова, интерьеры Коттеджа — это готика-маска, готика-декорация, наброшенная на классицистическую или традиционную русскую основу. Стрельчатые окна не несут нагрузки, контрфорсы не принимают распор сводов, нервюры — лишь рисунок на потолке. И лишь в вокзале Бенуа готические арки впервые начинают нести реальную конструктивную нагрузку. Готика в России прошла путь от театральной иллюзии к инженерной правде — и этот путь занял почти столетие.

Визуальное исследование — попытка увидеть этот путь глазами, а не только прочитать о нём. Архитектура говорит формами, и готические формы в России говорили то, что не мог сказать ни один другой язык.

Екатерининская готика: Фельтен и Баженов

При Екатерине II готика из театральной декорации превращается в архитектурный манифест. Императрица, увлеченная английской культурой и философией Просвещения, увидела в средневековых формах не просто стилистическую причуду, а символ величия и победы. Юрий Фельтен и Василий Баженов создали русскую версию неоготики. Сам Баженов назвал её «греко-готической» — синтез античной гармонии и средневековой мощи.

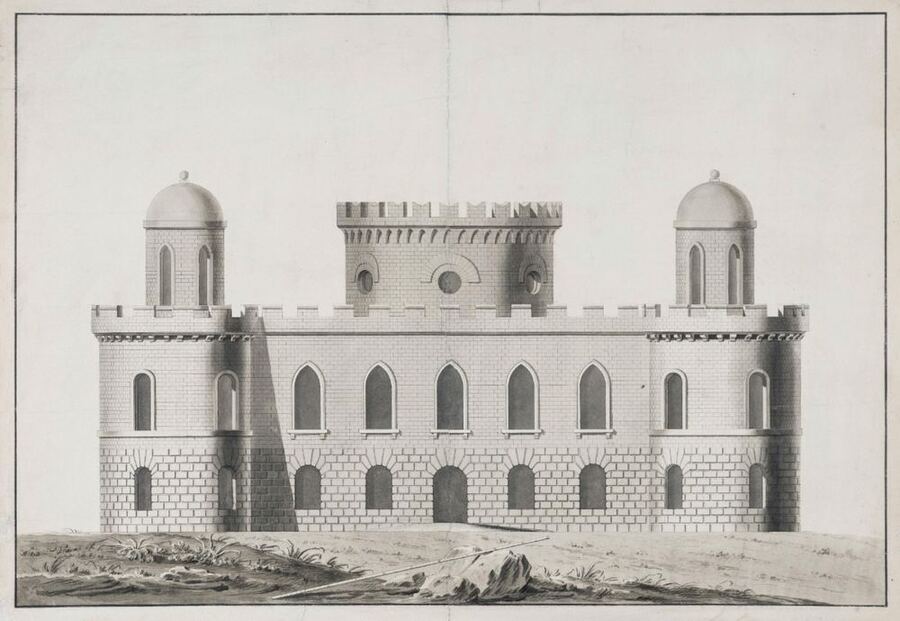

Фельтен спроектировал Чесменский дворец в форме равностороннего треугольника, увенчанного «готической короной» в центре. Красные стены с узкими стрельчатыми окнами придают зданию суровый вид средневекового замка, но внутри — классицистические гостиные с цветочными гирляндами. Готика здесь — оболочка, маска триумфа.

Чесменский дворец 1774–1777 гг., архитектор Ю. М. Фельтен

Чесменский дворец 1774–1777 гг., архитектор Ю. М. Фельтен

Из основных элементов готической архитектуры здесь можно увидеть стрельчатые окна и зубчатые парапеты по стенам

Фасад Чесменского дворца около 1774 г., Ю. М. Фельтен

Чесменская церковь выглядит ещё более характерно: вертикальная композиция с устремленными ввысь башнями, остроконечными шпилями и готическими розетками. Храм освящен в честь Чесменского сражения 1770 года — готика стала языком военной победы и величия.

Чесменская церковь 1777–1780 гг., архитектор Ю. М. Фельтен

Чесменская церковь 1777–1780 гг., архитектор Ю. М. Фельтен

Интересно, что вертикальность церкви создается оптическими средствами, а не архитектурной конструкцией. Высота здания невелика в сравнении с готическими соборами, но вертикальные белые тяги на красных стенах, зрительно вытягивают здание вверх, типичный элемент готического декора — остроконечные башенки на углах и высокие стрельчатые окна — усиливают впечатление вертикальности.

Чесменская церковь 1777–1780 гг., архитектор Ю. М. Фельтен

Архитектор Василий Баженов создал термин «греко-готический» для своего синтеза русского узорочья и европейской готики. Красный кирпич и белый камень, стрельчатые арки рядом с кокошниками, готические башни со шпилями, напоминающими шатры русских церквей. Царицыно — это архитектурная сказка, театральная готика, воплощение просвещенной монархии.

Архитектурный ансамбль Царицыно 1775–1785 гг., архитектор В. Баженов

Баженов спроектировал ансамбль из множества построек: Хлебный дом с башнями, Оперный дом для театральных представлений, Большой дворец как центр всей композиции. Но к 1785 году Екатерина приказала разобрать главный дворец — причины остаются спорны: слишком мрачный облик, неудобная планировка или смена вкусов. Архитектор Казаков создал новый дворец в духе классицизма.

Самая узнаваемая постройка Царицына — фигурные ворота. Готические трилистники сочетаются с древнерусскими кокошниками и геометрическими узорами.

Архитектурный ансамбль Царицыно 1775–1785 гг., архитектор В. Баженов 1. Фигурные ворота 2. Хлебный дом

А Хлебный дом с его стрельчатыми окнами, ажурными арками и зубчатыми парапетами подчеркивает сочетание готики и русского шатрового зодчества.

Архитектурный ансамбль Царицыно 1775–1785 гг., архитектор В. Баженов

Подходы Фельтена и Баженова к адаптации готики отличались: Первый делал акцент на строгость, триумфальность, использовал готику для памятников победе, а второй — концентрировался на готике как на символе просвещенной монархии. Готика Баженова более орнаментальная и сказочная

Дворец «Коттедж»: архитектура и символика

Эпоха Николая I переосмыслила готику. Средневековые формы перестали быть символом власти и стали языком интимности и романтической любви. Дворец «Коттедж» в Петергофе открывает новую главу в истории русской готики — главу семейного счастья, рыцарских легенд и культа прекрасной дамы. Готика из триумфального манифеста превращается в поэтическую сказку.

Чугунные решетки балконов с стрельчатыми арочками, резные эркеры и крутые кровли со шпилями олицетворяют готический декор. Узкие стрельчатые окна создают контраст света и тени. Это не копия готики, а игровая, декоративная интерпретация.

Дворец «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

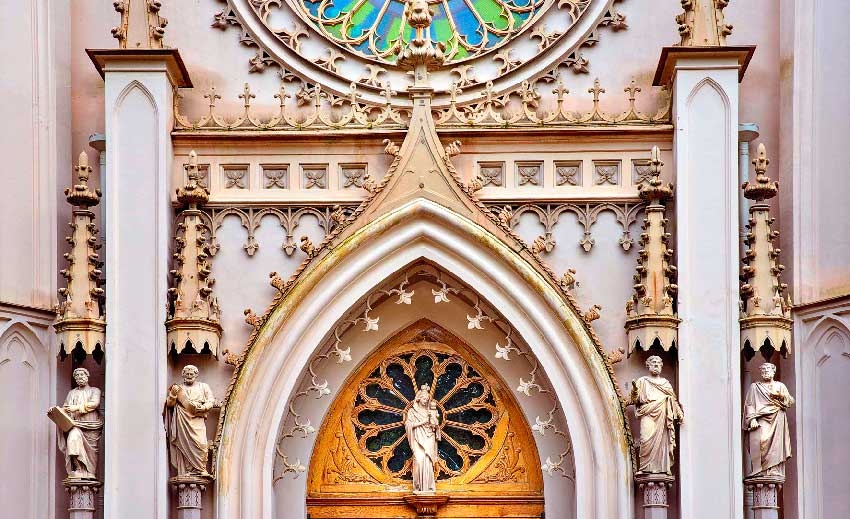

В нише стены помещена скульптура «Мадонна с младенцем» в готическом обрамлении. Небесную покровительницу Александры Федоровны выполнил скульптор Иван Витали

Скульптура на фасаде дворца «Котеджа» «Мадонна с младенцем» 1844 г., скульптор И.Витали

Геральдика — визуальный язык рыцарства — стала основой Коттеджа. Герб Александрии (синий щит, меч, венок белых роз, девиз «За Веру, Царя и Отечество») превратил архитектуру в рыцарский нарратив: император-рыцарь служит прекрасной даме.

Фрагменты дворца «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Николай I и Александра Федоровна жили как герои рыцарского романа. Праздник «Волшебство Белой Розы» (1829) — это реконструкция средневекового турнира с геральдикой, костюмами, «живыми картинами». Коттедж — продолжение этого турнира, его материализация в архитектуре.

Фрагменты интерьера дворца «Коттеджа» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Белая роза — это личная эмблема Александры Федоровны. Она пронизывает всё пространство: фасады, интерьеры, витражи, мебель, посуду.

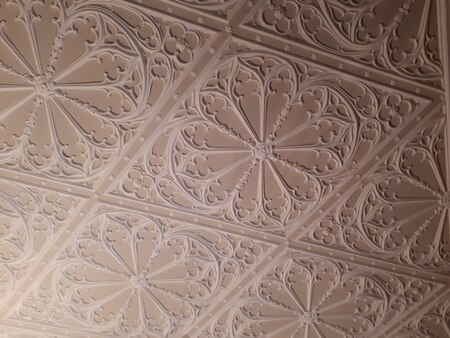

Готика в интерьере «Коттеджа» украшает пространство, а не организует его (как это обычно происходит в настоящих готических соборах). Ажурная лепнина потолков, готические розетки на карнизах, резные дверные откосы с трилистниками и четырехлистниками — всё это создает впечатление густого готического узора, но без конструктивной функции. Мебель в неоготическом стиле: спинки с стрельчатыми арками, канделябры с пинаклями, часы в форме готических соборов — микромир готики внутри гостиной.

Интерьер дворца «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Интерьер дворца «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Роспись гризайлью (монохромная живопись) изображает подлинный готический интерьер: своды, нервюры, готические арки, колоннады. Но это театральная обманка — плоская роспись на стене, а не реальное архитектурное пространство. Идея напоминает театральные декорации Гонзаги: готика как живописная иллюзия, магия света и тени. Лестница становится переходом между реальным миром и готической сказкой.

Интерьер дворца «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Интерьер дворца «Коттедж» 1826–1829 гг., архитектор А. Менелас

Коттедж — это готика как поэтическая сказка, материализованная романтическая мечта о рыцарстве и любви. Александра Федоровна здесь была не императрицей, а Бланшфлур — прекрасной дамой из средневекового романа. Готические формы служат уединённому семейному счастью.

Петергофская топография: Менелас и Бенуа

Коттедж не был одиноким. К началу 1830-х годов вокруг него возникла целая система готических зданий. Одно из значимых архитектурных сооружений в Петергофе — готическая капелла, созданная архитекторами Менеласом, Шинкелем, Шарлеманем и служившая домовой церковью для Коттеджа. Парк Александрия был превращен в готический ландшафт, где каждое здание — часть романтического нарратива.

Готическая капелла 1831–1834 гг., архитекторы Карл Фридрих Шинкель, А. Менелас, И. И. Шарлемань

Капелла расположена на западном холме парка, на пути к Коттеджу. Это создает движение через пространство: человек входит в парк, видит Готическую капеллу, спускается к Коттеджу. Это движение от сакрального к профанному, от молитвы к семейной жизни, что соответствует духу дворца.

Готическая капелла 1831–1834 гг., архитекторы Карл Фридрих Шинкель, А. Менелас, И. И. Шарлемань

Фрагмент готической капеллы 1831–1834 гг., архитекторы Карл Фридрих Шинкель, А. Менелас, И. И. Шарлемань

Готическая капелла 1831–1834 гг., архитекторы Карл Фридрих Шинкель, А. Менелас, И. И. Шарлемань

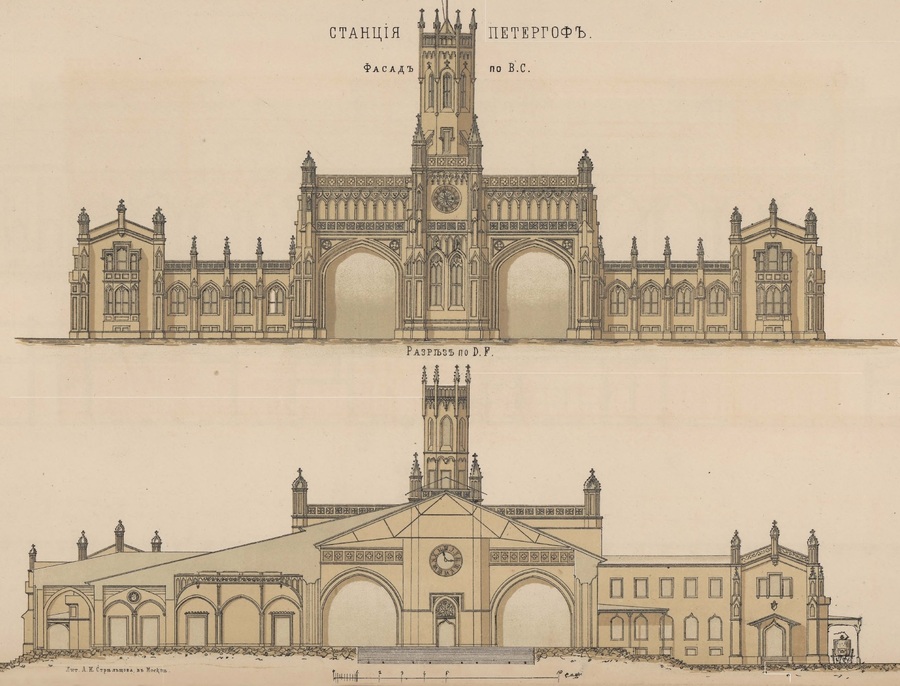

Архитектор Николай Леонтьевич Бенуа получил заказ спроектировать вокзал. Первоначально рассматривались варианты в стиле неоренессанс, но Бенуа выбрал готику. Вокзал открылся в 1857 году и сразу получил признание как один из красивейших в Европе.

Вокзал станции «Новый Петергоф» 1854–1857 гг., Н. Л. Бенуа

Вокзал имеет П-образный план с широким заходом для поездов. Главный фасад, обращенный к Петербургу, — это четырехъярусная башня, по сторонам которой расположены стрельчатые арки для прохода составов. Это революционное решение: готические арки служат конструктивной цели — они несут крышу платформы.

Вокзал станции «Новый Петергоф» 1854–1857 гг., Н. Л. Бенуа

Западный фасад украшен стрельчатыми порталами в виде перспективных арок — трехмерный готический декор, глубокие ниши, также есть круглое окно-роза в центре пилона. Ажурная галерея над арками, напоминает галереи собора Орвието, Бенуа обмерял этот собор во время своего итальянского путешествия.

Бенуа не просто украсил вокзал готическим декором — он использовал готику как конструктивный язык. В средневековой готике стрельчатая арка была способом распределения нагрузки. Бенуа применил этот принцип к железнодорожной архитектуре: стрельчатые арки вокзала несут нагрузку крыши и платформы.

Фрагменты вокзала станции «Новый Петергоф» 1854–1857 гг., Н. Л. Бенуа

Фрагменты вокзала станции «Новый Петергоф» 1854–1857 гг., Н. Л. Бенуа

Это был переходный момент в истории архитектуры: готика перестала быть только историческим стилем и стала способом мышления о современных конструкциях. Вокзал предвосхитил модерн — стиль, в котором форма следует функции, а не наоборот.

Вокзал станции «Новый Петергоф» 1854–1857 гг., Н. Л. Бенуа

Проект Бенуа предусматривал чугунные шпили на башенках вокзала — венец готической композиции. Но когда архитектор обратился за деньгами на сооружение шпилей, ему отказали. С тех пор Петергофский вокзал остается незавершенным шедевром. Это напоминает судьбу средневековых соборов, которые часто строились столетиями и оставались незавершенными.

Зимний дворец: Александровский зал

Петергофская топография показала, как готика превратилась в среду, в целую систему зданий. Но в то же самое время готика николаевской эпохи воплощалась и в парадных интерьерах столицы. Александровский зал Зимнего дворца стал её триумфальной кульминацией — готика вошла в сердце империи, в главную резиденцию царей.

Александровский зал Зимнего дворца представляет собой уникальный парадокс: готический храм внутри классицистического дворца. После разрушительного пожара 1837 года Николай I поручил Александру Брюллову создать мемориал памяти Александра I и победы в Отечественной войне 1812 года. Архитектор выбрал готику, которая должна была превратить парадный зал в храм воинской славы.

Александровский зал Зимнего дворца 1839 г., А. П. Брюллов

Брюллов совершил смелый шаг: вместо плоского потолка, характерного для всех парадных залов дворца, он перекрыл огромное помещение четырьмя пологими сводами. Это решение было революционным — оно превратило зал в подобие храма, придало ему сакральную вертикальность.

«Александровский зал», В. С. Садовников, сер. XIX в.; «Александровский зал» акварель Э. П. Гау, 1861 г.

Своды опираются на семь пар пристенных опор, оформленных в виде пучков готических колонок. Это классический готический прием — такие опоры характерны для соборов XIII–XIV веков. В настоящей готике пучки колонок несут нервюры сводов, распределяя нагрузку. У Брюллова они выполняют ту же конструктивную функцию, что делает Александровский зал одним из немногих примеров «конструктивной» готики в России.

Фрагменты Александровского зала Зимнего дворца 1839 г., А. П. Брюллов

Веерные своды — потолок зала украшен лучами, расходящимися от центра каждого пролета, напоминающими веерные своды английской готики. Это создает эффект легкости и устремленности вверх

Орнаментальный декор сводов и стен включает типичные готические мотивы: четырехлистники, трилистники, ажурные решетки

Фрагменты Александровского зала Зимнего дворца 1839 г., А. П. Брюллов

Александровский зал — это не «чистая» готика. Брюллов сознательно соединил три пласта: Помимо элементов готики в архитектуре зала есть французский ампир — орнаментика: лавровые венки, изображения оружия и доспехов, то есть язык триумфа Наполеона, который Брюллов «присвоил» для русской победы. А также русская национальная символика — двуглавые орлы, мотивы древнерусского вооружения, аллегорические фигуры Славы. Это превращает готику в язык национального триумфа

Фрагменты Александровского зала Зимнего дворца 1839 г., А. П. Брюллов

Современники называли стиль зала «византийским», поскольку высокие своды ассоциировались с храмами Византии. Критики упрекали Брюллова в эклектичности и «перегруженности». Но именно этот синтез стал ключом к идеологии зала: готика, сложенная с ампиром и русской символикой, выражает победу России над Западом, выраженную языком самого Запада.

Заключение

Проведённое визуальное исследование показывает, что готика в русской художественной культуре XVIII–XIX веков действительно оказалась многослойным инструментом, запускающим культурные и смысловые процессы. На каждом этапе — от имперских ансамблей Екатерины II до интимной поэтики Коттеджа, от романтизированного Петергофа до мемориальной готики Александровского зала — один и тот же язык служил разным задачам, адаптируясь к самым противоположным смыслам: политической демонстрации, семейной легенде, христианской памяти, инженерным вызовам нового времени.

Каждая реминисценция готики становилась откликом не на требования моды, а на внутренние кризисы и мечты эпохи: желание придать праздничность победе, наделить семейное пространство ореолом сказки, превратить вокзал в портал между мирами, создать в залах дворца храм национальной памяти. Архитектурные ансамбли, рассмотренные в исследовании, подтверждают: русская готика действует не когда повторяет европейский оригинал, а когда становится способом выражения исключительного, пограничного, невозможного в рамках «обычного» художественного языка эпохи. Именно через этот инструмент русская культура училась говорить о себе другому, открывая новые регистры. Готическая реминисценция оказалась для России не только ретроспективным жестом, но и способом придать видимую форму тому, что иначе могло остаться немым.

Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX — начала XX века. М.: Наука, 1971.

Ильин М. А. Баженов. М.: Искусство, 1954.

Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М.: Искусство, 1978.

Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982.

Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. Л.: Стройиздат, 1984.

Александровский зал // Сайт Государственного Эрмитажа (URL: https://www.hermitagemuseum.org/explore/buildings/rooms/room_1738?lng=ru) Просмотрено: 13.11.2025.

Дворец «Коттедж» // Сайт Государственного музея-заповедника «Петергоф» (URL: https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya/dvorets_kottedz) Просмотрено: 13.11.2025.

Готическая капелла // Сайт Государственного музея-заповедника «Петергоф» (URL: https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya/goticheskaya_kapella) Просмотрено: 14.11.2025.

Царицыно. Музей-заповедник // Официальный сайт музея-заповедника «Царицыно» (URL: https://tsaritsyno-museum.ru/) Просмотрено: 14.11.2025.

https://playbookpro.ru/photo/kapella-aleksandriya (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/YoNdTUQ0-zzkksTx (дата обращения: 12.11.2025)

https://alkopona.livejournal.com/313002.html (дата обращения: 12.11.2025)

https://russgothic.ru/catalog/all/fasad-chesmenskogo-dvortca-yu-m-felten-okolo-1774/ (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/Y0a3WQHenzq3bvnn (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/YoNdTUQ0-zzkksTx (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/YoNdTUQ0-zzkksTx (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/YoNdTUQ0-zzkksTx (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/YoNdTUQ0-zzkksTx (дата обращения: 12.11.2025)

https://dzen.ru/a/Z_OnEm-FVjJiy0YQ (дата обращения: 14.11.2025)

https://dzen.ru/a/aGXTIHgEwgvQPe3R (дата обращения: 14.11.2025)

https://billioncity.ru/caricyno-xlebnyj-dom/ (дата обращения: 14.11.2025)

https://dzen.ru/a/aLFxvpEMcEXfvBIH (дата обращения: 14.11.2025)

https://wishescards.ru/aleksandriya/petergof/dvorets/kottedj/ (дата обращения: 14.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZdE8FcjpdxLShR9M (дата обращения: 15.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZdE8FcjpdxLShR9M (дата обращения: 15.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZdE8FcjpdxLShR9M (дата обращения: 15.11.2025)

https://marinochka78.livejournal.com/14392.html (дата обращения: 15.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коттедж_(дворец_в_Петергофе) (дата обращения: 15.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коттедж_(дворец_в_Петергофе) (дата обращения: 15.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZL5L__J4xQnkBPw7 (дата обращения: 16.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZL5L__J4xQnkBPw7 (дата обращения: 16.11.2025)

https://marinochka78.livejournal.com/14392.html (дата обращения: 16.11.2025)

https://vk.com/wall-31516466_8670940?z=photo-31516466_457925208%2Fwall-31516466_8670940 (дата обращения: 16.11.2025)

https://vk.com/wall-31516466_8670940?z=photo-31516466_457925208%2Fwall-31516466_8670940 (дата обращения: 16.11.2025)

https://marinochka78.livejournal.com/14392.html (дата обращения: 16.11.2025)

https://dzen.ru/a/aNGOucv4GU2x0rgD (дата обращения: 16.11.2025)

https://sergeyurich.livejournal.com/1573650.html (дата обращения: 16.11.2025)

https://sergeyurich.livejournal.com/1573650.html (дата обращения: 16.11.2025)

https://playbookpro.ru/photo/kapella-aleksandriya (дата обращения: 16.11.2025)

https://dzen.ru/a/aNGOucv4GU2x0rgD (дата обращения: 16.11.2025)

https://playbookpro.ru/photo/kapella-aleksandriya (дата обращения: 17.11.2025)

https://fotokto.ru/photo/view/1142844.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 17.11.2025)

https://dzen.ru/a/XpSm1Us60gG57qXo (дата обращения: 17.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петергофская_железная_дорога? oldformat=true#/media/Файл: Железнодорожный_вокзал_в_Петергофе._2.jpg (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.fiesta.ru/spb/places/vokzal-stantsii-novyy-petergof-glavnyy-shedevr-gotiki-vozle-peterburga/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.fiesta.ru/spb/places/vokzal-stantsii-novyy-petergof-glavnyy-shedevr-gotiki-vozle-peterburga/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.fiesta.ru/spb/places/vokzal-stantsii-novyy-petergof-glavnyy-shedevr-gotiki-vozle-peterburga/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.fiesta.ru/spb/places/vokzal-stantsii-novyy-petergof-glavnyy-shedevr-gotiki-vozle-peterburga/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.fiesta.ru/spb/places/vokzal-stantsii-novyy-petergof-glavnyy-shedevr-gotiki-vozle-peterburga/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Hermitage_-_St.Petersburg-_Russia_02.JPG (дата обращения: 17.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZQPiq5ZA40YdVMwZ (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZQPiq5ZA40YdVMwZ (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZCK7yhvP7UBQV_w9 (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZCK7yhvP7UBQV_w9 (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZCK7yhvP7UBQV_w9 (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZQPiq5ZA40YdVMwZ (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZCK7yhvP7UBQV_w9 (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/ZCK7yhvP7UBQV_w9 (дата обращения: 18.11.2025)