Этюды из жизни музейных коллекций

Музей — пространство, которое кажется таким привычным и знакомым, а вместе с тем оно постоянно меняется.

С чего начинается история музеев, какие формы собрания шедевров принимают сегодня, что ждет нас впереди? Этим вопросам посвящена лекция, открывающая параллельную программу выставки Школы дизайна, посвященной коллекциям. А в этом лонгриде собрана информация, дополняющая рассказ лектора.

Собирание знаний

Итак, начнем с начала? Вот только это едва ли у нас получится, ведь истоки коллекционирования теряются в веках. Поэтому начнем с первый цивилизаций.

Древний мир ценил предания и тексты. Письменность тогда имела сакральный статус, а люди, владеющие грамотой, занимали наиболее высокое положение в обществе. И когда историк Квинт Курций Руф сказал Александру Македонскому, что его, всесильного царя, запомнят таким, каким его опишет биограф, это были не пустые слова.

Могущественным правителям подносили в дар искусно сделанное оружие, тонкие ткани, породистых скакунов, редкие драгоценные камни — и все же такие сокровища не могли сравниться с Александрийской библиотекой, основанной Птолемеем I.

На тот момент Александрия была центром производства папируса, а также — оживленным портовым городом. И когда царь повелел собрать штат копиистов, которые переписывали бы для его собрания все достойные тексты, что попадали в город, с реализацией этого плана сложностей не возникло.

Вольная реконструкция образа Александрийской библиотеки

Библиотеку дополнял Музей, то есть, храм, сакральное пространство для поклонения музам. И интересно, что служение этому культу носило в Александрии «академический» характер: дань почтения музам воздавали в форме разнообразных научных и литературных занятий.

Кадр из фильма «Имя розы» (1986)

Падение великой Александрийской библиотеки, в собрании которой находились десятки тысяч текстов, было одной из главных трагедий античного мира. Однако что языки пламени не смогли уничтожить, то было отметено воинствующей средневековой Церковью, которая стремилась утвердить лишь одно, единственно верное Писание.

Впрочем, и в кажущиеся нам сегодня «темными» Средние века стремление к собиранию и упорядочиванию выдающихся текстов (в том числе античных) отнюдь не угасло. Теперь главными «коллекционерами» стали монастыри. В своем романе «Имя розы» Умберто Эко детально изобразил сложные действующие механизмы таких институций.

С течением времени античное наследие начинало казаться уже не идеологической угрозой, а позабытым источником ученого наслаждения. И в числе главных собирателей языческих артефактов в XV-м веке оказывается… Папа Римский.

План ватиканского музея, где в эпоху Ренессанса статуи Аполлона и Лаокоона уже демонстрировались гостям Понтифика

Коллекционирование и протоэмпиризм

Новый всплеск интереса к коллекционированию пришелся на XVII-й век, когда схоластика уступает место светской науке, а вера подкрепляется живым интересом к чудесам посюстороннего мира.

Наступает эпоха кунсткамер и кабинетов редкостей.

Кунсткамера герцога Феррары. Кон. 16 века.

Гравюра из «Естественной истории»

В кабинете редкостей (который мог умещаться и в небольшой шкаф) произведения человеческих рук соседствовали с дарами моря или чучелами экзотических птиц.

Кабинет О. Ворма, Копенгаген (из каталога 1655 года)

Характерен пример коллекционера Оле Ворма, он в юности учился на врача, но круг его интересов постоянно расширялся «большой тур» по Европе, где он проводил много времени, посещая музеи и знакомясь с частными коллекциями.

Интерес к искусству и науке, а точнее, к науке как искусству. В это же время Ворм начал собирать собственную коллекцию, объединяя разные типы артефактов из мира природы (кости, камни и минералы, а также чучела животных и птиц), а также искусственно созданные редкости, предметы старины, механизмы, научные инструменты и так далее.

Эта коллекция была призвана вызвать любопытство и удивление перед творением Бога и изобретательностью человека.

Г. Хайнц. Кабинет редкостей. 1666 // Дж. Арчимбольдо. Весна. 1573

Коллекционеры теперь ищут не только редкие предметы, но и произведения, но и своеобразные изображения. Таким образом любовь к искусству объединяется с натурфилософией, естествознанием и интересом к технонаучным открытиям.

Карел Фабрициус. Вид Делфта. 1652 Эта картина написана с использованием новейшей оптики в камере-обскуре

Коллекция как национальная гордость

Габриэль Жоншери. Обманка: предметы в кунсткамере. 1808

XVIII-й век открывает коллекции для широкой аудитории, а вместе с этим возникает потребность в более строгой систематизации.

Если прежде коллекционеры-любители могли объяснить облик своей витрины прихотями вкуса, то директора первых публичных музеев уже всерьез размышляют о том, как, собственно, показывать собрания произведений искусства и о чем рассказывать с их помощью.

Галикарнасский зал в Британском музее. Фотография 1920-х годов

Витрины Британского музея. XIX век

Когда Британский музей только открылся в 1759-м году, его экспозиция еще была похожа на кунсткамеру. Музей напоминал лабиринт, где можно было заблудиться среди книжных шкафов и скрытых в полумраке изваяний.

Первоначально посетителям Британского музея приходилось подавать заявку на билеты, чтобы увидеть коллекции музея в строго ограниченные часы посещения. По сути, это означало, что в середине XVIII-го века круг посетителей был ограничен любителями искусства с хорошими связями, которым попечители и кураторы музея проводили персональные экскурсии по коллекциям.

Начиная с 1830-х годов правила были изменены, а часы работы увеличены. Постепенно музей стал действительно открытым и доступным для всех.

Вид залов Британского музея. Фотография начала 20-го века

А первым удачным опытом структурированного представления памятников искусства стала экспозиция Лувра, который стал публичным музеем после революции, в 1793-м году.

Лувр и до этого привлекал внимание широкой публики к художественному процессу, ведь на протяжении десятилетий в его Квадратный зал раз за разом открывались выставки Салона.

Об этих выставках писали Дени Дидро, Шарль Бодлер, первые профессиональные арт-критики.

А после Великой французской революции все пространства дворца были превращены в публичный музей. Архивы, запасники, реставрационные мастерские, экспозиционные пространства.

Салон 1787 года. Гравюра Пьеро Антонио Мартини

Лувр-дворец огромен, а королевская коллекция велика — как представить это наследие широкой публике?

Первый директор Лувра-музея, Доминик Виван (с 1812 года барон Денон), нашел изящное решение, превратив экспозицию в живую энциклопедию истории искусства.

В 1798 году Денон сопровождал Наполеона в Египетском походе, где делал зарисовки пирамид и прочих древностей, снимали кальки с рельефов и иероглифических надписей. Его первый опыт руководящей работы в музее — Институт Египта в Каире. А по возвращении в Париж, в 1804 году Денон стал директором Императорского музея, позднее переименованного в Лувр.

Подобно тому, как философы-энциклопедисты XVIII-го века систематизировали определения понятий, Денон «разложил по полочкам» историю искусства, представив его в хронологически и географически организованной последовательности залов, проходя по которым зритель словно наблюдает этапы становления человеческого гения.

Сегодня мы видим, что каждый крупный музей стремится рассказывать разные истории, основываясь на своей коллекции: где-то зрителям предлагают систематизированные академические эссе, а где-то прокладывают оригинальные тропинки рассказа.

И музеи истории искусства стали не только публичным достоянием, но и своеобразным маркером величия государства. Подобно тому, как в средневековые города соревновались между собой в том, где расположен самый большой храм с самым высоким шпилем, теперь европейские столицы соперничают за то, у кого из монархов самый большой музей с самой роскошной коллекцией.

Эти коллекции пополнялись как за счет успешных войн и захвата чужих сокровищ, так и посредством разного рода уловок, подкупа или грабежа.

В этом отношении особенно показателен пример — знаменитые «мраморы Элгина», которые Греция пытается отсудить у Великобритании много десятилетий.

Мраморы Элгина в Британском музее

На хороших позициях в этой гонке была и Российская империя, величественное собрание Эрмитажа и тщательно подобранная коллекция Пушкинского музея, частные коллекции Щукина и Морозова…

Акварельное изображение одного из залов Эрмитажа. Эдуард Петрович Гау. Ок. 1860

…вот только в дело вмешалась революция.

Бойцы Временного правительства в Зимнем дворце

Авангардная музеология

Художники молодого советского государства изобретало не только новые методы художественного проектирования, авангардного формотворчества, но и новые режимы видения. А также новые нарративы, которые может рассказать музей.

О том, как художники переизобретали музей можно узнать в материале EXISTING_LINK_0_1761332519428_ku9×5e4mv

А об авангардной музеологии — в лекции художника Арсения Жиляева:

Музей живописной культуры, открытый в Москве в 1919-м году, стал первым в мире государственный музей современного искусства. C 1924 года он являлся филиалом Третьяковской галереи, а после 1929 его коллекция была окончательно передана в фонды ГТГ.

А в это время в Нью-Йорке формируется концепция музея современного искусства, МОМА, который его первый директор Альфред Барр представляет в виде торпеды или кометы, безудержно стремящейся вперед, к новым художественным открытиям, и оставляющей позади (например, в стенах «Метрополитен») все, что стало классикой.

Диаграммы Альфреда Барра: схема развития модернистского искусства (1936) и модернистского музея (1933)

Вот только это революционное решение так и не было воплощено. МОМА спустя время превратился в достаточно традиционный музей с основной экспозицией из шедевров модернизма и планом временных выставок.

По тому же пути пошли Центр Помпиду, Тейт Модерн, музей Гуггенхайма и многие другие институции.

Воображаемый музей

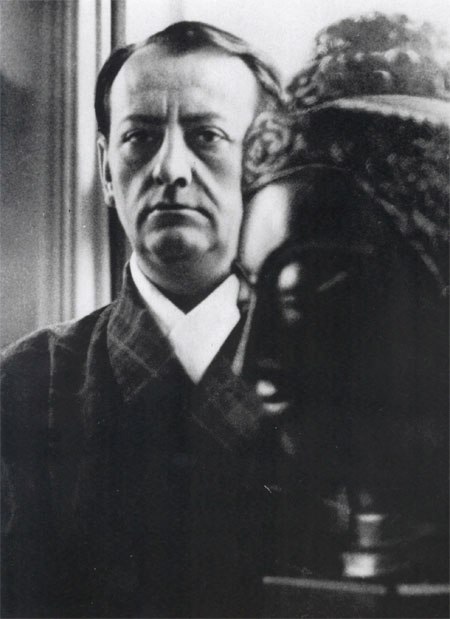

Андре Мальро, смело сопоставлявший буддийскую и древнеримскую скульптуру

И пока коллекции искусства продолжают аккумулироваться в музеях, все более актуальным становится вопрос о том, как рассказать неклассическую историю на классическом материале. Яркий пример — метод Андре Мальро, который долгое время был представлен только в его книгах, ну а где книга, там и выставка:

Коллекция как исследование

Концепция Мальро, конечно же, возникла не случайно. Он тоже стоял на плечах гигантов: Аби Варбурга, Эрнста Кассирера, Эрвина Панофского — великих структуралистов, рассматривавших историю искусства с точки зрения беспрестанной миграции образов (или архтетипов, как сказал бы Юнг).

За последние два года своей жизни Аби Варбург задумал создать обширный Атлас образов (иллюстрированный Атлас), который был призван стать «инструментом ориентации мысли» при изучении истории человеческой цивилизации от древнейших истоков классической традиции по наши дни.

«Атлас Мнемозины» в библиотеке Варбурга

Марта Швенденер пишет: Атлас был тем, что мы бы сейчас назвали трансдисциплинарным: он ставил историю искусства в диалог с археологией, антропологией, психологией и литературной критикой. Варбург, однако, также выдвигал аргумент о Ренессансе как о времени переходного периода и неопределенности. Он чувствовал, что изображения были вирусными: их нельзя было хранить в их отдельных исторических контейнерах. Он показал, например, как знаменитый цикл фресок в Ферраре, Италия, был вдохновлен арабским трактатом Абу Машара по астрономии IX века.

Подробнее о методе Варбурга, о его библиотеке и панелях сравнения визуальных образов можно прочесть в журнале «Искусство».

«Формы пафоса» в наглядном представлении. Панель 6

Стоит ли говорить, что метод Варбурга стал одной из основ для школы визуальных исследований.

Коллекционирование как игра

Выстраивание визуальных параллелей может вестись на строго научных основаниях и с ясным пониманием историко-культурного контекста, а может быть и другой вариант: свободная игра ассоциаций. Мастером этого жанра выступает куратор Жан-Юбер Мартен, пересмотревший коллекцию Пушкинского.

Жан-Юбер Мартен. Выставка «Карамболяж». 2016

Такой метод свободных искусствоведческих ассоциаций можно применять для выстраивания различных нестандартных нарративов в поле истории искусства. Это может быть постколониальный проект («Маги земли» Мартена, 1989), апология маргиналий («Карамболяж» того же Мартена, 2014) или же — просто игра.

Google Art & Culture: X Degrees of Separation

Коллекция больших данных

Сегодня музеи все активнее включаются в исследование возможностей новых медиа: дополненная и виртуальная реальность, метавселенные, цифровые архивы — все это открывает новые возможности не только для экспонирования, но и для коллекционирования.

Теперь возможность рассказывать истории и создавать воображаемые музеи есть у каждого.

Остается лишь определиться со стратегиями)