1990-е. Ощущение изоляции, как следствие распада и потери опор

Начало 1990-х годов в советском и постсоветском кино ознаменовало собой радикальный сдвиг. Как политический и культурный, так и онтологический. С распадом СССР и разрушением государственной системы рушится и визуальная логика, так как центральные темы и структуры, повторяющиеся в фильмах предыдущих десятилетий, исчезают в период распада.

Если в советским период в кино присутствовал центр (дом, семья, город, мораль), в 1990-е исчезает сама идея центра. Это десятилетие становится периодом утраты опор и распада визуального порядка. Кино перестаёт изображать цельный мир — теперь экран наполнен остатками прежнего, фрагментами, обломками, пространствами на грани выживания. Общество переходит в состояние «между»: между прошлым, утратившим смысл, и будущим, которое еще не сформировалось.

Эпоха начала 1990-х — это время размывания границ между реальностью и аллегорией, между частным и социальным. В кино проявляется новый тип изоляции: не физическая, как в «Без свидетелей» Михалкова (1983), и не телесная, как в «Маленькой Вере» Пичула (1988), а экзистенциальная. Изоляция человека, лишённого места в мире, системы координат и языка.

Важной и острой картиной этого периода становится фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» (1991). Фильм появляется в момент, когда Советский Союз уже рухнул, а новая реальность ещё не сложилась. Фильм одновременно завершает одну эпоху и открывает новую. Его герои — выброшенные люди, живущие на городской свалке, в «мире после мира».

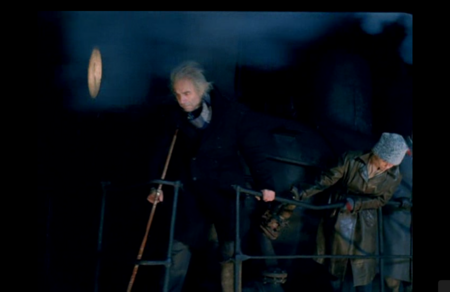

Пространство кадра заполняют руины индустриальной утопии, обломки техники, огни города вдали. Всё это становится метафорой конца.

Рязанов, прежде воспринимавшийся как создатель «народных» комедий, в «Небесах обетованных» впервые обращается к образу социальной катастрофы и утопии, утратившей смысл. Камера наблюдает за героями с сочувствием, но без иллюзий. Пространство города изображено как антимир, где жизнь возможна лишь на обочине. Таким образом, фильм открывает десятилетие, в котором изоляция перестаёт быть частной темой и ложится в основу эпохи.

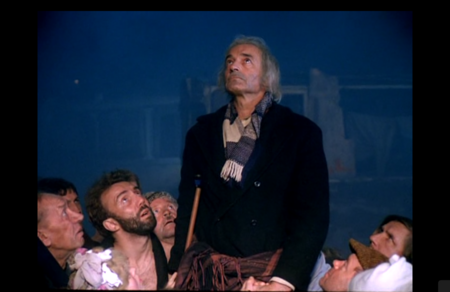

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

Герои фильма практически все время находятся в окружении друг друга, намеренно теснясь в узком пространстве. Камера фиксирует их почти театрально. Это не сообщество, а остаток утопии, в которой коллективная идея потеряла смысл, но привычка к совместному существованию ещё осталась. Люди выглядят, как застывшая масса, у которой исчезла цель движения.

Рязанов выстраивает композицию кадра так, что каждый персонаж словно замурован в своей роли — бедняка, сумасшедшего, бывшего офицера, старухи, интеллигента. Они собраны в одном кадре, но не объединены ни действием, ни пространственной логикой.

Освещение — холодное, голубовато-серое, неуютное. Туман и пар усиливают ощущение переходного, непонятного состояния.

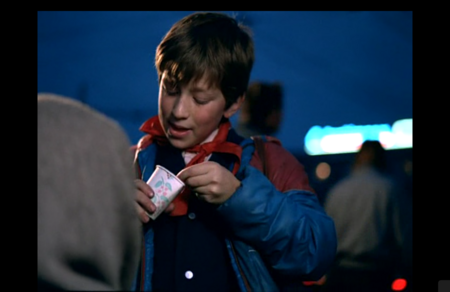

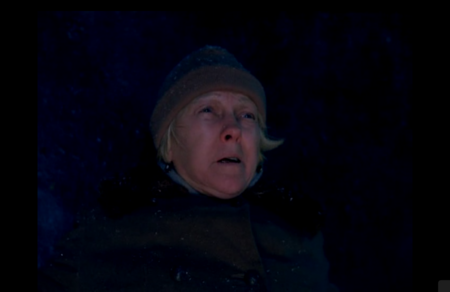

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Постановка кадра и насыщенные цвета создают ощущение театра на руинах. Рязанов обращается к иконографическому типу композиции: герои смотрят вверх, как на иконе, но над ними лишь сине-дымчатый фон, метафора утраченного рая. Пространство без центра

С первой сцены и до конца фильма кадр заполняет коллективная бездомность.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Пространство кадра намеренно зажато, камера снимает с минимальной глубиной резкости, фокусируясь на переднем плане: тела персонажей перекрывают друг друга, потолок нависает, рамы окон разделяют пространство на сегменты. Такое построение кадра создаёт эффект принудительного сожительства — люди живут буквально «внахлёст», лишённые личного пространства. Поезд — символ движения, пути к цели. Здесь он становится неподвижным. Вместо дороги — перенаселённый вагон, в котором пассажиры не путешествуют, а терпят.

В вагоне, превращённом героями в жилище, рождается новая форма «дома» без фундамента.

Это не просто бытовой реализм, а метафора постутопии: дом как руина, как попытка удержать остатки человеческого тепла в мире, где исчезла возможность опоры.

В фильме повторяется мотив совместной трапезы. В этих сценах персонажи делятся последним, поднимают тосты, поют. Это работает, как ритуал выживания — еда, водка, смех становятся одной из немногочисленных форм поддержки.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Кадры с бездомными собаками за решеткой выстраивают параллель между бездомными животными и людьми, оказавшимися за границей общества.

Борьба за еду, изображённая в фильме, выходит за рамки социальной темы. В контексте эпохи это читается, как метафора идеологической системы, которая больше не способна кормить своих граждан.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Холодные стены, тротуар, ржавые трубы, серые фасады создают образ города— бездомного.

Разруха фиксируется натуралистично, без дистанции и приукрашавший. При всей телесной грязи в кадре сохраняется ощущение достоинства человеческого жеста — поддержать, поделиться, накормить другого.

Сцены унижения не лишены гротеска. Когда герои падают на тротуар или дерутся за булку, камера не отворачивается, но и не превращает это в мелодраму.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

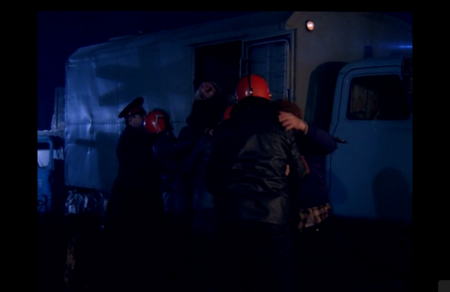

В кадрах с людьми в форме пространство композиционно разделено: каждый остается на своей половине. Таким образом костюмы еще больше контрастируют с небрежными, выцветшими одеждами.

Цветовая палитра и фактура подчёркивают пропасть между людьми. Пространство, ещё недавно имевшее очертания «дома» (хотя и собранного из мусора), разрушается на глазах. Ракурсы сверху показывают, как люди бегут меж бараков и сломанных досок.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

В финале с приходом зимы и наступлением ночи сцены приобретают апокалиптическую интонацию. Синие прожекторы, ослепляющий свет фар, дым, пламя костров. Заброшенное место превращается в военный фронт.

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Кадры с танком и солдатами в красных касках создают сильный визуальный контраст: Люди в касках сливаются в единую массу, без лиц и эмоций. Камера снова возвышается над героями и берет общий план, показывая весь масштаб происходящего.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

В финале хаос нарастает до предела: сине-красный свет, дым и крики превращают социальную сцену в катастрофу.

Видимый мир исчезает в дыму, люди окончательно теряют опору и «землю под ногами».

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Эпизод, где герой поднимается в воздух, становится моментом выглядит двусмысленным, но сразу за ним следует кадр с кладбищем. С одной стороны, это визуализация идеи духовного освобождения — выход из нищеты, из тупика земного существования. С другой стороны, этот полёт буквально опровергается последующим кадром: могила персонажа на пустом осеннем кладбище.

Рязанов использует поэтический и документальный способы повествования, тем самым разрушая само понятие утопии.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

Последняя сцена с улетающим поездом. Центральный символ фильма, где социальная утопия обретает форму мифа.

Паровоз становится кораблём-призраком, уносящим остатки человечности за пределы видимого мира.

Он поднимается над тёмным, замёрзшим городом. Герои окутаны дымом, как будто это не полёт, а испарение.

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

кадры из фильма «Небеса обетованные» 1991

Глубокий, почти монохромный синий усиливает ощущение небытия. Герои поют последнюю песню в лиминальном пространстве между жизнью и смертью.

«В фильмах режиссёры и сценаристы, с одной стороны, сводили „счёты с грандиозными планами построения коммунистического общества“, а с другой — продолжали в своей манере искать пути дальнейшего развития, не отказываясь от идеи светлого будущего. Указанное противоречие ярко прослеживается в следующем интере- сующем нас фильме Э. Рязанова „Небеса обетованные“, снятом на самом закате советской истории.» [7, с. 63]

кадр из фильма «Небеса обетованные» 1991

После снятых на изломе эпохи «Небес обетованных», российское кино буквально за несколько лет полностью переместилось из пространства надежды в пространство выживания. Если фильм Эльдара Рязанова фиксировал крушение советской мечты, показывая, как герои буквально «возносятся» из реальности, уходя из жизни и времени, то уже во второй половине десятилетия экран заполнили люди, которые остаются на земле без ощущения, что на что-то в принципе можно опереться.

В фильме «Брат» Балабанова изображение наполнено городскими руинами, рыночными ларьками, мокрыми улицами и дворами-колодцами. Камера выходит из театральных и утопических пространств на улицу— в питерские дворы и подземные переходы, где и формируется новая визуальная реальность.

Если Рязанов завершает эпоху сновидением о вознесении и растворении, то Балабанов начинает новую с резким приземлением. Его герои не ищут небес, а проверяют на прочность землю под ногами. Они блуждают в городе, где власть принадлежит деньгам и физической силе. Где нужно четко делить людей на «своих» и «чужих».

«Брат» становится логическим продолжением и одновременно полным отрицанием «Небес обетованных». В фильме Балабанова исчезает коллективность — здесь нет группы, нет сообщества, есть лишь отдельный человек, вооружённый пистолетом и внутренним кодексом, который он сам пытается сформулировать.

От разрушения социальной мечты 1991 года российское кино приходит к новому типу героя — человеку без прошлого, но с четким чувством справедливости, который пытается построить свою личную этику на обломках старой системы. Это мировоззренческий переход от утопического «мы» к индивидуальному «я», от вопроса о смысле существования к вопросу о личной правде. Если Рязанов завершал советскую традицию поэтическим прощанием, то Балабанов начинает постсоветскую эпоху новым чернушным языком. В его фильмах одинаково громко звучат музыка и смерть.

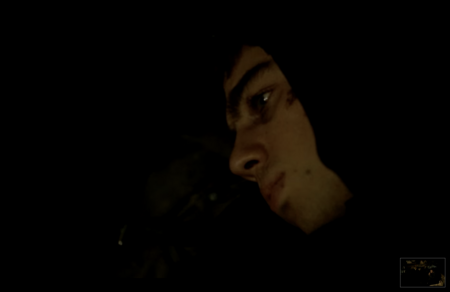

кадр из фильма «Брат» 1997

Герой путешествует через пустой, отчуждённый город, где реальность словно потеряла смысл, но сохраняет материальность.

На первых кадрах мы видим героя в провинции, на пустой площади рядом с памятником. фигура Данилы, уходящей прочь — в новую, неясную реальность.

кадр из фильма «Брат» 1997

Далее следует путь в Петербург, который в фильме превращается из культурной столицы в зону отчуждения, город-призрак. Балабанов показывает город как лабиринт переходов, лестниц, мостов, дворов и подвалов — город, в котором Данила ищет своё место, не имея никакой устойчивой идентичности. Пространство здесь не просто фон, а равноправный участник действия, взаимодействующий с героями.

кадры из фильма «Брат» 1997

кадр из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

Цветовая палитра ограничена серо-зелёными, бежевыми и ржаво-коричневыеми тонами. На протяжении всего фильма эти цвета создают ощущение холодной, неуютной документальности.

В этих сценах Данила всё время смотрит в одну точку, и камера подчеркивает его вопрошающий взгляд. Он— наблюдатель, который пытается считать код.

кадр из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

«Балабановский герой фактически либо символически появляется на свет, однако в не- устроенном, хаотичном мире ему не находится места — поэтому, возникая как субъект, этот герой одновременно подвергается изгнанию из этого мира. Режиссер неоднократно подбирает одно означающее для выражения концепций как появления, так и изгнания.» [8, с. 140]

кадр из фильма «Брат» 1997

Витрина магазина с дисками становится для Данилы порталом в другую культуру, другое ощущение мира, где реальность воспроизводится через музыку. В магазине висят иностранные флаги и рок-символика. Но западная «декорация» соседствует с обветшалыми парадными, облупленными стенами и лестницами, ведущими в тень. Между витриной и подворотней, между роком и тишиной, происходит взросление героя.

кадры из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

В композиции кадров заметно постоянное разделение пространства — герой часто оказывается внутри архитектурной рамки: между колоннами, дверными проёмами, арками.

«Город- страшная сила. А чем больше город, тем сильнее. Он засасывает.»

кадры из фильма «Брат» 1997

кадр из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

В фильме появляется странный трамвай. В контексте фильма дыра в нем символизирует дыру в жизни города, лишенного системы. Трамвай не пассажирский, а технический. Он движется по линии путей, но без пассажиров и груза, без смысла.

Через отверстие трамвая виден Исаакиевский собор. Но он отдалён и почти теряется в тумане, превращаясь в память об имперском прошлом, не имеющую силы в настоящем.

кадры из фильма «Брат» 1997

Композиция строится так, что всё пространство пронизано горизонтальными линиями: трамвай, мост, линии электропроводов, горизонт воды. Ни одной вертикали, кроме купола вдали. Визуально это плоский мир без оси.

Таким образом, кадр с трамваем можно читать как аллегорию самой России 90-х: движение есть, но никто не знает, куда. Исаакиевский купол на заднем плане напоминает, что где-то была вертикаль смысла, которая здесь растворена в сером небе.

кадр из фильма «Брат» 1997

В Петербурге Данила сидит в старом склепе на кладбище вместе с бездомными. Клетка решёток, сквозь которые мы видим действие, создаёт ощущение закрытого, запертого пространства. Героев видно через прутья, как будто они находятся в ловушке. Но это не тюрьма закона, а тюрьма времени: они живут среди руин старого мира, не в состоянии выбраться наружу.

кадры из фильма «Брат» 1997

Здесь мы впервые видим, как персонаж Данилы проявляет эмпатию: он слушает, помогает и раздаёт еду. Таким образом, сцена становится контрапунктом к идеологическому мотиву фильма — противопоставлению «своих» и «чужих».

кадр из фильма «Брат» 1997

С символической точки зрения эпизод в склепе рифмуется с «Небесами обетованными». Но если у Рязанова бездомные улетают на небо, то у Балабанова они остаются под землёй и на земле, в холоде и грязи. Это уже не мечта, а реальность девяностых: утопия превратилась в выживание.

кадры из фильма «Брат» 1997

кадр из фильма «Брат» 1997

Во всех сценах с насилием— будь то драка, убийство или погоня, Балабанов отказывается от его привычной кинематографической драматизации. Здесь нет напряжённого монтажа, крупных планов жертв. Камера остаётся отстранённой, холодно наблюдающей. Насилие показано как естественная часть среды, как бытовое действие. Не кульминация, а продолжение разговора.

Это одно из ключевых открытий фильма: в мире «Брат» насилие стало нормой, способом героев наведения порядка.

кадры из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

Почти все сцены сняты в грязно-жёлтом цвете в закрытых пространствах: подъезды, подворотни, транспорт, комнаты квартир. Кровь в этом мире не бросается в глаза, она сливается с цветом пространства, теряет выразительность и превращается в один из элементов среды. Насилие лишается «декоративности».

Кадры практически лишены глубины, пространство как бы вдавливает героев в стены, делая любое их действие безысходным.

кадры из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

кадр из фильма «Брат» 1997

Жертвы и убийцы в фильме почти всегда выглядят одинаково: та же одежда, та же усталость, те же лица. Это принципиально важно: насилие не разделяет героев на злых и добрых, оно лишь выявляет их внутреннюю решимость действовать.

кадр из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

кадр из фильма «Брат» 1997

Например, сцена в милиции, где Данила сидит рядом с мужчиной— оба с разбитыми лицами. Пространство нейтрально, почти стерильно, и между ними нет дистанции. Балабанов сажает их на одну скамью в самом начале фильма, демонстрируя, что в 90-е все оказываются по одну сторону закона — по сторону выживания.

В отличие от западного боевика, где насилие подчинено ритму и зрелищности, Балабанов «замедляет момент удара». Он задерживает взгляд на действиях и паузах, на тишине после выстрела.

кадр из фильма «Брат» 1997

кадры из фильма «Брат» 1997

В отличие от эстетизации силы в голливудских фильмах, у Балабанова насилие всегда немногословное и бесцеремонное, прямое, анатомически точное, и именно этим жуткое.

кадр из фильма «Брат» 1997

Музыкальная ткань фильма «Брат» — один из ключевых способов понимания внутреннего мира героя и эпохи.

Фильм открывает и сопровождает музыка группы «Наутилус Помпилиус» — не как фон, а как голос эпохи и моральный ориентир. Балабанов использует песни не для характеристики персонажей, а как структурный ритм внутренней речи поколения.

кадры из фильма «Брат» 1977

На концерте мы видим публичную, коллективнуя энергию, порыв к свободе через пение.

кадры из фильма «Брат» 1977

Толпа, танцующая в клубе, передает хаотичное ощущение молодости. Синеватый свет и тёмные тени превращают дискотеку в аналог уличного хаоса, где ритм заменяет смысл.

кадр из фильма «Брат» 1977

Песни соединяют разные пространства и состояния: личное и общественное, внутреннее и внешнее. Они превращают хаос 90-х в чувственное, звучное переживание. Визуально сцены с концертами и вечеринками с гитарой граничат со сценами перестрелок и убийств. Мы видим, что и те и другие действия порой происходят в одном и том же здании, в соседних квартирах.

кадры из фильма «Брат» 1977

Домашние посиделки с гитарой — более интимный, локальный и даже уютный уровень. Совместное пение и прослушивание песен, как попытка вернуть утраченную общность.

кадры из фильма «Брат» 1977

На уровне сюжета музыка становится для героя единственным устойчивым источником идентичности. Плеер, на котором он слушает «Наутилуса» — это предмет-переходник, его «портативная память».

На одном из кадров мы видим, как рядом лежат пистолет и вскрытая микросхема плеера — две стороны одной реальности. В другой сцене плеер буквально спасает героя от пули.

Музыка и оружие в фильме— два способа обрести контроль над хаосом. В отличие от применения насилия, музыка не разрушает, а собирает фрагменты мира в нечто целое.

кадр из фильма «Брат» 1977

Девяностые годы в российском кино становятся временем смысловой и визуальной переоценки реальности. После идеологических рамок советского кино, где пространство города и человека было строго структурировано, кадр 1990-х впервые совсем теряет устойчивость, отражая распадающуюся систему координат. Визуально воспринимается не столько действия, сколько состояние — растерянность и разрыв.

В «Небесах обетованных» Эльдара Рязанова город показан, как территория «между» — между прошлым и будущим, землёй и небом, телом и духом. Фильм говорит на поэтическом-документальном языке, переплывая от метафор к реальности. Толпа бездомных, серые дворы и холодные мостовые становятся зеркалом общественного состояния: бывшие граждане советского города здесь превращаются в странников, ищущих спасение в буквальном смысле «на небе».

Визуальный язык фильма фиксирует момент исчезновения коллективного, когда прежняя идея рушится, а небеса становятся последним прибежищем утопии.

В «Брате» Алексея Балабанова утопия уже окончательно разрушилась. Камера перестаёт летать в облаках и жестко приземляется, становясь наблюдательной, тяжёлой и прямолинейной. Мир «Брата» — это пространство, где человек замкнут в себе, а город — в разрухе. Петербург представлен, как постиндустриальный лабиринт, пропитанный серо-зелёным светом, железом, грязью и ржавчиной.

Насилие становится новым языком реальности. У Балабанова оно не эстетизировано, не подчеркнуто, а впитано в ткань повседневности. Камера фиксирует удары и выстрелы без экспрессии, нейтрально, как бытовое действие. Так фильм показывает, что мораль распалась, а границы между добром и злом больше не работают. В мире, где идеология исчезла, тело становится единственной формой правды. Боль, кровь и страх подтверждают, что человек всё ещё жив.

На фоне разрушенных символов именно музыка становится новой опорой смысла. Если в «Небесах обетованных» герои уходят в небо и поют песни, пропитанные надеждой, то в «Брате» герои уходят в звук, отражающий и передающий то, что их окружает. Музыка «Наутилуса Помпилиуса» превращается в язык внутренней веры, в замену утраченного идеала. Плеер Данилы — не просто аксессуар, а личное пространство связи с прошлым, с поколением, с самим собой. В то время как город звучит гулом и шумом, музыка становится единственным чистым звуком, в котором сохраняется возможность чувства и смысла.

Оба фильма фиксируют переход от коллективного взгляда к индивидуальному. У Рязанова кадр широкий, наполненный людьми и цветами. У Балабанова кадр выглядит почти противоположно. У Рязанова пространство растворяет героя в толпе, а у Балабанова герой одиноко идёт по пустому городу. Этот переход от парения к твердому шагу, от мечты к действию.

Визуальный язык 1990-х формирует новую оптику человека на руинах идеологии. От воздушного света «Небес обетованных» до тусклого электричества «Брата» тянется одна линия поиска опоры, которая больше не дана извне. Город организмом, «переваривающем» состояния общества: растерянность, озлобление, попытки выжить и стремление услышать себя.

Если у Рязанова человек может взлететь, то у Балабанова он может только идти вперёд по грязи с музыкой в ушах.

«Мне двадцать лет» (1964) — реж. Марлен Хуциев

«Июльский дождь» (1966) — реж. Марлен Хуциев

«Начало» (1970) — реж. Глеб Панфилов

«Осенний марафон» (1979) — реж. Георгий Данелия

«Без свидетелей» (1983) — реж. Никита Михалков

«Маленькая Вера» (1988) — реж. Василий Пичул

«Небеса обетованные» (1991) — реж. Эльдар Рязанов

«Брат» (1997) — реж. Алексей Балабанов

«Война» (2002) — реж. Алексей Балабанов

«Русалка» (2007) — реж. Анна Меликян

«Елена» (2011) — реж. Андрей Звягинцев

«Аритмия» (2017) — реж. Борис Хлебников